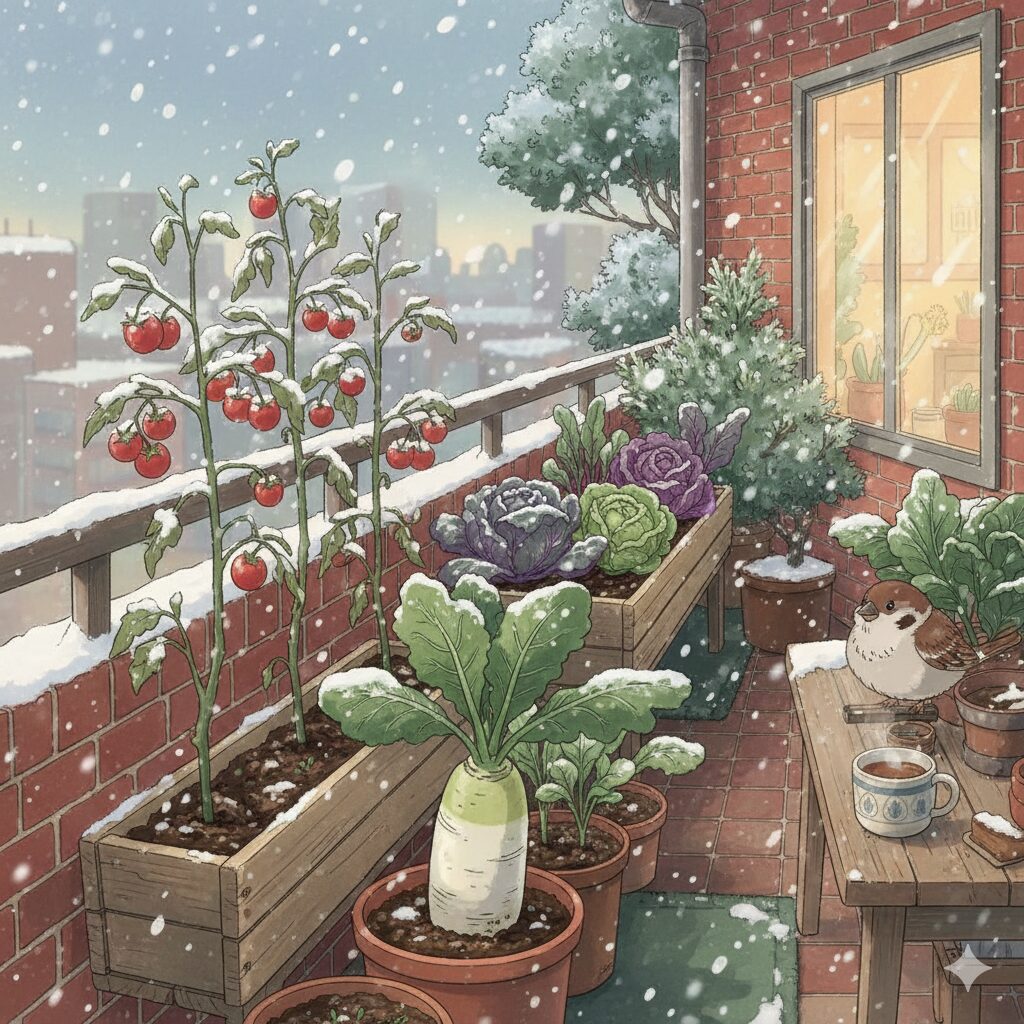

冬のベランダ菜園は何から始めるべきか、マンションでも安全にできるのか、初心者におすすめの野菜や種まきの手順が分からず悩む方は多いはずです。秋から冬に移るタイミングは生育が緩やかになる一方で、害虫が少なく管理しやすい季節でもあります。本記事では、室内プランター野菜冬の管理や冬野菜プランター初心者向けの選び方を整理し、放置しても育つ野菜冬プランターの考え方やプランターいちごの冬越しまでを体系的に解説します。冬に放置しても育つ野菜はという疑問や、ベランダで簡単にできる野菜は何ですかという検索意図にも具体的に応え、ベランダ菜園の冬を無理なく楽しむための実践知識をまとめます。

- 冬のベランダ菜園で失敗しにくい基本設計

- 初心者向けの野菜選びと種まきの要点

- 室内と屋外のプランター管理の違い

- 都会でも続けやすい省スペース運用術

Contents

ベランダ菜園で冬を始める前に知る基本

- 種まきの時期と適した環境

- 発芽適温の目安とポイント(代表例)

- 冬でも育てやすい野菜の種類

- マンションで菜園を作る際の注意点

- 秋から冬のベランダ菜園管理ポイント

- 初心者におすすめの冬向け野菜

- 放置しても育つ冬野菜

- 室内栽培とベランダ栽培の併用メリット

- 冬の家庭菜園での水やりと管理のコツ

- 冬でも収穫を楽しめる家庭菜園スケジュール例

種まきの時期と適した環境

冬に始める場合は、発芽から育苗の初期だけ室内で管理し、その後に屋外へ段階的に移す二段構えが現実的です。発芽は温度・水分・酸素の三要素のバランスで左右されますが、昼夜の寒暖差が大きいと酵素活性が乱れやすく、発芽率や初期生育のばらつきにつながります。室温が安定する時間帯に吸水を促し、直射日光ではなく明るい窓辺で管理すると立ち上がりが安定しやすくなります。

室内での初期管理の勘所

吸水後の種は高温や乾燥に弱くなるため、播種容器は15〜20℃前後の場所に置き、表土が乾き切る前に霧吹きで保湿します。窓辺は放射冷却で夜間に急激に温度が下がることがあるため、就寝前に断熱マットや段ボールで鉢底部を保護すると温度ストレスを和らげられます。最低気温が0℃未満となる日(冬日)の頻度が高い地域では、とくに夜間の冷え込み対策が育苗安定化の鍵になります(出典:気象庁 予報用語)。 気象庁

屋外移行と順化(ハードニング)

発芽後、本葉が2〜3枚の段階になったら、根鉢を崩さないようプランターへ定植します。いきなり寒風に当てると急激な蒸散と温度差で萎れやすいため、1日目は日中1〜2時間だけ屋外、2日目は3〜4時間と、日照と外気に触れる時間を少しずつ延ばします。3〜5日かけて順化することで、夜間の外置きにも耐えやすい株になります。ビル風が強いベランダでは寒冷紗や透明ビニールで簡易トンネルを作り、風当たりと霜を避けると失敗が減ります(出典例:農林水産省 野菜栽培指針〈チンゲンサイ〉の低温期管理記載)。 農林水産省

水やり・根腐れ対策

ベランダは地面より熱容量が小さい一方、風で乾きやすい環境です。用土表面が白っぽく乾いてから朝に与える習慣が根の健全化に役立ちます。受け皿の水は必ず捨てて滞留を防ぎ、底面給水を使う場合も日中のみの限定運用にします。低温期は蒸散量が落ちるため、過湿は根腐れや立枯れの誘因となります。株元のマルチやバークチップで蒸発抑制と保温を両立させると、水やり間隔の安定化に寄与します。

地域差と断熱の工夫

最低気温が連日0℃を下回る地域では、夜間だけ室内へ取り込む、発泡スチロール箱にプランターごと収める、プチプチや毛布で外周を巻くなどの断熱で根域温度の急降下を避けられます。断熱材と加温は混同せず、日中は換気を確保し過昇温を避ける運用が安全です。

発芽適温の目安とポイント(代表例)

冬まきは「最低発芽温度を確保できるか」と「発芽後の徒長を抑えられるか」の2点がしっかり押さえどころになります。下表は家庭菜園で冬に扱いやすい作物の例です。数値は研究機関や自治体の指導資料に基づく代表値で、品種・地域・栽培環境により差が出ます。

| 作物 | 発芽適温の目安 | 最低発芽温度の目安 | 栽培メモ | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| ほうれん草 | 15〜20℃ | 約5℃ | 過湿を避け、寒期は西洋種が扱いやすい | ★★☆☆☆ |

| 小松菜 | 15〜25℃程度 | 約5〜6℃ | 広い温度幅で発芽しやすく育てやすい | ★☆☆☆☆ |

| ラディッシュ | 15〜25℃ | 約10℃ | 真冬は発芽まで室内管理が無難 | ★☆☆☆☆ |

| チンゲンサイ | 20〜25℃ | 約5℃ | 低温に比較的強く、早どりが向く | ★☆☆☆☆ |

(出典例:長崎県「野菜の作型・栽培のポイント(ホウレンソウ)」、農林水産省「野菜栽培技術指針 チンゲンサイ」。それぞれのページに発芽適温や冬期管理の記載があります) 長崎県庁農林水産省

実践上のチェックポイント

-

播種深さは種径の2〜3倍を目安に浅く均一にします。深過ぎると低温期は出芽が遅れ、腐敗のリスクが上がります。

-

覆土後はジョウロのハス口で細かく潅水し、表土を固めすぎないよう注意します。

-

室内での催芽・発芽後は、日中の光量を確保できる場所(窓辺や補光下)に置き、子葉が展開したら徒長防止のために温度をやや低め(目安15〜18℃)に管理します。

-

発芽がそろったら間引きを早めに行い、株間を確保すると茎葉の通風が保たれます。

品種表示に寒さへの強弱や作型区分が明記されている場合は、冬まき適性のある種を選ぶと成功率が上がります(出典例:農林水産省 野菜栽培技術指針)。 農林水産省

冬でも育てやすい野菜の種類

冬は生育が緩慢になる一方で、害虫圧が低く、葉物の品質管理がしやすい時期です。低温で糖の蓄積が進みやすい作物もあり、適切な水分管理と早どりを意識することで食味の良さを引き出せます。

葉物の定番(小松菜・ほうれん草・チンゲンサイ・リーフレタス)

小松菜は広い温度域で発芽・生育し、間引き菜から収穫できるため満足度が高い選択です。ほうれん草は低温期に甘みが乗りやすい一方で過湿に弱く、灌水を控えめにして根域の酸欠を避けることが健全な葉色維持につながります(出典例:長崎県 ホウレンソウ栽培ポイント)。チンゲンサイは発芽温度の確保さえできれば扱いやすく、若どり主体にすると軸の肥大前に収穫でき、繊維質の粗さを避けられます(出典:農林水産省 野菜栽培技術指針 チンゲンサイ)。リーフレタスはやわらかな葉を外葉から利用でき、株元の通風を確保しながら密度調整を進めると病気の回避に役立ちます。 長崎県庁農林水産省

根菜の短期決戦(ラディッシュ)

ラディッシュ(ハツカダイコン)はタネまきから30〜40日程度で収穫に届く短期型です。直径2〜3cmで早めに収穫すると空洞化(ス入り)を避けやすく、低温期でも結果が見えやすい作目としてベランダ向きです。真冬は発芽まで室内で温度を確保し、出芽後は過度な高温で徒長しないよう補光と温度のバランスを取りながら屋外へ順化します。品種によって根の太りやすい温度帯が異なるため、種袋の作型表を事前に確認します。

栽培管理の要点

水やりは「指で2〜3cm深さを触って乾いてから」が冬の基本です。午前中に与えて夕方以降の潅水を控えると、夜間の凍結を避けやすくなります。日照時間が短い時期は生育速度が落ちるため、緩効性肥料を少量にとどめ、葉色・節間の伸び方・株姿を見ながら追肥の要否を判断します。過剰施肥は徒長の原因となり、寒期はむしろ品質を下げます。

マンションで菜園を作る際の注意点

ベランダ菜園は集合住宅でも楽しめますが、マンション特有の規約や安全面の配慮を怠るとトラブルの原因になります。事前に管理規約を確認し、禁止事項や制限を把握したうえで計画することが基本です。

管理規約と禁止事項の確認

多くのマンションでは、ベランダは「専有使用権付き共用部分」とされており、避難経路確保や美観保持のために物品設置の制限があります。植木鉢やプランターの数・大きさ、固定方法が規定されている場合もあるので、必ず規約集や理事会決議を確認します。国土交通省のマンション標準管理規約でも、避難路確保や共用部保全の観点から設置制限の必要性が明記されています。

避難はしご・防火設備の確保

避難はしごや防火戸の前にプランターを置くと、非常時の脱出経路を塞ぐ恐れがあります。総務省消防庁の資料では、避難器具の周辺は常時障害物を置かず、緊急時に即使用できる状態を保つことが求められています。

強風・落下防止対策

ベランダはビル風が強く、軽い鉢や支柱が転倒・落下するリスクがあります。プランターは内側に寄せ、固定ベルトや重しを併用し、台風や強風注意報発令時は室内へ退避させます。特に高層階では鉢の落下は重大事故につながるため、物理的な固定を徹底します。

漏水と荷重の注意

受け皿の水が溢れると下階への漏水クレームになりかねません。水やり後は受け皿を空にし、防水シートを敷くと安全性が高まります。また、ベランダの耐荷重は一般的に1㎡あたり180kg程度が目安ですが、集合住宅の構造により異なります。土入りプランターを多数並べると超過する可能性があるため、軽量培養土や断熱パネルを活用し総重量を管理します。

美観と害虫管理

共用部から見える位置に配置する場合は、景観や統一感にも配慮します。枯れ葉や土の飛散、害虫発生は近隣の生活環境にも影響するため、定期的な清掃と廃棄を行います。

秋から冬のベランダ菜園管理ポイント

秋から冬にかけては気温・日照時間ともに低下し、ベランダ菜園の管理は春夏とは大きく異なります。冬野菜の成長を維持するためには、環境に応じた調整が欠かせません。

日照時間の確保

冬季は日照角度が低くなり、建物や隣家の影で光不足になりやすくなります。プランターを日当たりの良い位置に移動させ、反射板や白い板を使って光を補う方法も有効です。農林水産省の家庭菜園指導資料では、葉物野菜は1日4時間以上の直射日光が望ましいとされています。

防寒対策

寒風や霜は苗を傷め、生育を止める原因になります。ビニールシートや不織布でプランター全体を覆い、夜間は保温効果を高めます。気温が氷点下になる地域では簡易温室や室内取り込みも検討します。

水やりの調整

冬は蒸発量が少なく過湿になりやすい時期です。土の表面がしっかり乾いてから午前中に水やりを行い、夜間に湿ったままにしないことが重要です。根の低温障害を避けるため、冷たい水ではなく気温に近い水温を使うのが望ましいとされています。

肥料の与え方

冬季は生育が緩やかになるため、肥料は控えめにします。特に窒素過多は病害虫発生の原因になるため、緩効性肥料を少量与える程度にとどめます。

害虫・病気の予防

低温期でもアブラムシやハダニは発生します。早期発見のため、週1回程度葉の裏を確認し、異常があれば即対応します。特に室内管理では風通しが悪くなり病気が広がりやすいため、定期的な換気が必要です。

初心者におすすめの冬向け野菜

冬は低温と日照不足のため、成長がゆっくりになりますが、それでもベランダ菜園で比較的簡単に育てられる野菜があります。初心者でも成功しやすい品種を選ぶことで、収穫の喜びを味わいやすくなります。

葉物野菜

ほうれん草や小松菜、春菊などは低温に強く、秋から冬の種まきでも比較的スムーズに育ちます。特に小松菜は発芽温度が幅広く、寒さで甘みが増すため、冬栽培に向いています。間引き菜も食べられるため、無駄がありません。

根菜類

ラディッシュ(20日大根)は短期間で収穫でき、狭いプランターでも十分育ちます。かぶも耐寒性があり、葉と根の両方を食べられるので家庭菜園の効率が高い作物です。

香味野菜

パセリやチャイブなどは寒さに強く、放置気味でも枯れにくい性質があります。ベランダの端でハーブ類を栽培すると、冬の料理のアクセントにもなります。

いちご

プランターいちごは冬から育て始め、春に収穫するスタイルが一般的です。冬の間は苗の根張りを促し、寒さに耐えながら春に花を咲かせるため、長期的な楽しみが得られます。

放置しても育つ冬野菜

忙しい方や頻繁に世話ができない方に向けて、冬でも比較的手間がかからず育つ野菜を紹介します。

冬に強い葉物野菜

水菜やからし菜は寒さに強く、少しの水やりと日照管理でしっかり育ちます。病害虫も少なく、管理負担が軽めです。

根張りの良い作物

玉ねぎやニンニクは秋に植えて冬越しし、春に成長が加速します。冬の間はほぼ放置で問題なく、成長初期さえ乗り越えれば失敗が少ないのが特徴です。

室内プランター向け

ベビーリーフやリーフレタスは室内の明るい窓際でも育ちやすく、冬でも新鮮な葉野菜を収穫できます。水やりを週1〜2回程度に抑えられるのも魅力です。

室内栽培とベランダ栽培の併用メリット

冬の家庭菜園では、室内栽培とベランダ栽培を組み合わせると、効率的に収穫量を増やすことができます。それぞれの特徴を活かすことで、寒さによる成長の停滞や日照不足をカバーできます。

室内栽培のメリット

-

安定した温度管理

室内では寒さによる生育不良が少なく、発芽や苗の生育が安定します。 -

日照不足の対策

窓際やLEDライトを使えば、冬でも光合成を促進できるため、葉物野菜やハーブが元気に育ちます。 -

害虫リスクの低減

屋内は風雨や害虫の影響を受けにくいため、特に小さな苗やデリケートな作物に向きます。

ベランダ栽培のメリット

-

大きなプランターで根を伸ばせる

室内よりもスペースがあるため、根菜類や大株に育てたい葉物野菜が育てやすいです。 -

自然の光をフル活用

太陽光は室内ライトよりも強く、光合成効率が高いため、成長スピードが速くなります。 -

風に当てることで丈夫な株に

外気にさらすことで、葉や茎が丈夫になり、病気にも強くなります。

冬の家庭菜園での水やりと管理のコツ

冬は気温が低く、土の水分蒸発も少ないため、水やりのタイミングや量を工夫する必要があります。

水やりのポイント

-

土の表面が乾いてから

冬は根腐れしやすいので、毎日水をやるのではなく、土の表面が乾いたタイミングでやります。 -

朝に水やりをする

夜に水をやると土が冷えすぎて根を痛めることがあります。朝にやることで日中に水が蒸発し、根が冷えにくくなります。 -

少量をこまめに

大量の水を一度にやるより、少量をこまめに与える方が根に優しく、酸素不足も防げます。

肥料の与え方

-

成長が遅いので控えめに

冬は植物の成長がゆっくりなので、肥料は春や秋ほど必要ありません。 -

液体肥料がおすすめ

土に直接肥料をやるより、液体肥料を薄めて数回に分けて与える方が効率的です。 -

葉物には窒素系肥料を少量

葉を増やすために、窒素が中心の肥料を控えめに与えます。

害虫・病気の予防

-

屋内はほとんど心配なし

室内栽培では害虫の発生が少ないですが、湿気が多いとカビが発生することがあります。 -

ベランダは観察が大事

冬でもアブラムシやハダニが発生することがあります。葉の裏までチェックして早めに取り除きます。 -

風通しを意識

プランター同士の間隔を空ける、窓を少し開けて換気することで、病気のリスクを減らせます。

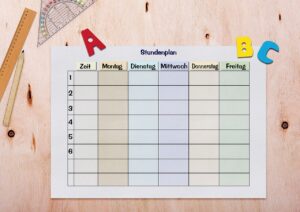

冬でも収穫を楽しめる家庭菜園スケジュール例

12月

-

種まき・苗植え

室内や温室を使えば、ほうれん草、水菜、ミニ白菜などの葉物野菜の種まきが可能です。

発芽温度を確保するため、日当たりの良い窓辺や発芽用トレイを使います。 -

水やり

土の表面が乾いたら少量ずつ。夜は避ける。

1月

-

間引き・手入れ

発芽した苗を間引き、葉物は生育に合わせて肥料を薄めに与える。 -

収穫開始

小さめの葉から少しずつ収穫。根を残すことで再生可能。

2月

-

成長促進

冬の寒さが厳しい場合は、簡易ビニールカバーや不織布で防寒。

太陽光が少ない場合は室内LEDライトを活用して光合成を補助。 -

追肥

葉物は液体肥料を薄めて1〜2週間に1回程度与える。

3月

-

春に向けた準備

冬の葉物野菜の収穫が最盛期。

次の作付けに備え、土壌を軽くほぐして追肥や堆肥を混ぜ込む。

ベランダ菜園で冬を長く楽しむ工夫

- 初心者でも失敗しにくい育て方

- 放置しても育つ野菜 冬 プランター活用

- 冬野菜 プランター 初心者向けの選び方

- 室内 プランター 野菜 冬での育成ポイント

- プランター いちごの冬期管理方法

- 冬に放置しても育つ野菜は?

- ベランダ 菜園 冬で簡単にできる野菜とは

初心者でも失敗しにくい育て方

最初は栽培数と品目を絞り、短期間で結果が出る葉物とラディッシュから始めます。ホームセンターの培養土をそのまま使うと、pHや肥料設計をいじらずに済み、再現性が高まります。底網を敷いて排水性を確保し、鉢底石は軽量タイプで十分です。

潅水は「指で2〜3cm触って乾いてから与える」の習慣化が効果的で、受け皿の水は都度捨てます。日照確保のため、鉢の向きを週1回ほど回転させて徒長を抑え、下葉の黄変は早めに取り除きます。病害虫は冬に少ないもののゼロではないため、アブラムシの発生時は水流で落とし、拡大を防ぐのが簡便です。

放置しても育つ野菜|冬のプランター活用

完全放置は推奨しませんが、手間の少ない多年草や宿根性の香味野菜は冬のプランターでも維持しやすい傾向があります。ニラやパセリ、三つ葉はローテーション収穫に向き、地上部が弱っても根が生きていれば春に芽吹きます。ミョウガやフキ、ショウガは休眠期を挟むため、冬は乾かし過ぎずに凍結だけ避ける管理で十分に越冬できます。

要するに、成長が止まる季節は「水を控えめに」「凍結を避ける」「株元の清潔」を守るだけで、多くの株を翌春まで繋げられます。

冬野菜プランター|初心者向けの選び方

初心者は、低温に強く短期で収穫できる品目と、プランター適性の高い品種を優先すると道具投資が最小化できます。葉物では小松菜やほうれん草、チンゲンサイ、サラダ向けのリーフレタスが定番です。根菜は短形のラディッシュが扱いやすく、プランターでも根詰まりを起こしにくい形状が合っています。

品種表示の栽培適期や「寒さに強い」「早生」などの記載を確認し、冬まき可の種を選ぶと成功率が上がります。用土は新品を使い、追肥は控えめから様子見で調整するとトラブルが減ります。

室内でプランター野菜を冬での育成ポイント

室内栽培は温度が安定する一方、光量不足と風通しの悪さが課題になります。窓際でも日照が足りない場合は、育成ライトで12〜14時間程度の明るさを補うと徒長しにくくなります。暖房の風が直接当たる位置は乾燥が進みやすいため避け、加湿器を使う場合は葉に水滴が残りすぎない距離感をとります。

受粉が必要な果菜は冬の室内だと難易度が上がるため、葉物中心に設計するのが現実的です。換気は短時間でこまめに行い、室温低下を最小限に保つと株へのストレスを抑えられます。

プランターでいちごの冬期管理方法

いちごはクラウンを用土に埋めないのが基本です。冬は生育が緩やかになるため、水やりは土が乾いてから朝に与え、葉や花に水がかからないようにすると病気を抑えやすくなります。日当たりの良い場所で寒風を避け、強い冷え込みが予想される夜間は不織布で軽く覆うと凍害を回避できます。

ランナーは秋までに整理し、株の養分を逃さないようにします。追肥は控えめにし、葉色が落ちてから様子を見て少量を追加します。春先の新葉はデリケートなので、急な直射と寒風の切り替えに注意して段階的に外気へ慣らします。

冬に放置しても育つ野菜は?

手間を最小限にしたい場合は、宿根の香味野菜や耐寒性の高い葉物が候補になります。ニラやパセリは凍結と極端な乾燥を避ければ維持しやすく、春の再成長が見込めます。ラディッシュや小松菜などの短期決戦型は、管理がシンプルで、寒冷紗とマルチを併用すれば潅水頻度も抑えやすくなります。

ただし、完全放置は品質低下や病害の拡大につながるため、週に一度の点検と軽い手入れだけは続けるのが現実的です。

ベランダ菜園で冬で簡単にできる野菜とは

-

小松菜は低温に強く間引き菜から無駄なく使える

-

ほうれん草は過湿を避けて若どりすると扱いやすい

-

ラディッシュは直径二三センチで早めの収穫が要点

-

チンゲンサイは若採り中心で株の負担を減らせる

-

リーフレタスは密度調整で通風を確保しやすい

-

室内では葉物中心に設計して光量を補うと安定

-

マンションは排水管理と風対策を最優先に考える

-

簡易ハウスや寒冷紗で霜と風を同時に防ぎやすい

-

発泡スチロール箱の断熱で根域温度を保ちやすい

-

追肥は少量から始めて株の反応を見て調整する

-

いちごはクラウンを埋めずに日当たりを確保する

-

宿根の香味野菜は凍結回避で越冬が現実的になる

-

週一の点検と軽い手入れで品質低下を防ぎやすい

-

種まきは室内で発芽させて順化を丁寧に進める

-

ベランダ菜園で冬は都会でも続けやすく人気が高い

🛒 ベランダ菜園で冬におすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

|---|---|---|

| スターターセット | 栽培セット エンジョイプランター | 楽天で見る |

| 発芽育苗トレーセット | 発芽育苗トレーセット | Amazonで見る |

| 冬野菜ミックス種セット | 冬野菜ミックス種セット | Amazonで見る |

| 軽量プランター | 軽量プランター | Amazonで見る |

| LED植物育成ライト | LED植物育成ライト | Amazonで見る |

| いちごプランターセット | いちごプランターセット | Amazonで見る |

| 冬ベランダ菜園フルセット | 冬ベランダ菜園フルセット(種・土・プランター) | 楽天で見る |