看護師として仕事と家庭を両立しながら、小さな家庭菜園を楽しんでいます。最初の頃は肥料の量やタイミングがわからず、葉が黄色くなったり、成長が止まったりと失敗ばかりでした。

でも、患者さんのバイタルサイン(生命の兆候)を見るように、植物の様子を「観察(アセスメント)」するようにしたら、少しずつコツがつかめるようになりました。この記事では、そんな私の経験をもとに、初心者でも失敗しない肥料の与え方とタイミングをわかりやすくまとめます。

Contents

元肥(もとごえ):植え付け前の準備が成功を左右する

元肥とは、苗を植える前や種まき前に土にあらかじめ混ぜ込んでおく肥料のことです。これは、植物が根を張り安定して成長するための“スタート栄養”のようなもの。家庭菜園を始めたころ、この工程を省いて土台が不安定なままにしてしまい、失敗したことが何度もありました。

元肥が大切な理由

- 根の初期成長を支える(基盤の強化): 根が深く伸びて病害に強くなる。

- 土をふかふかにする(環境整備): 堆肥などの有機物が通気性と保水性を改善。

- 栄養をゆっくり供給(持続点滴): 緩効性肥料で急激な濃度変化(ショック)を防ぐ。

看護師ママの一言

仕事の合間に耕すときも、土の香りで“今いい感じ”とわかるようになりました。まるで健康な人の体のように、土も良い香りがするのです。

元肥に使う代表的な肥料

- 完熟堆肥・腐葉土:土づくりの基本。1㎡あたり2〜5kg。

- 緩効性化成肥料:畝1㎡あたり100g前後。長期供給型。

- 骨粉:根張りや花づきを助ける。少量を混ぜる。

- 苦土石灰:pHを整える。植え付け2週間前に散布。

元肥の作業手順

- 雑草を取り除き、20〜30cm掘り起こす。

- 堆肥や肥料を均一にまき、よく混ぜる。

- 石灰を使う場合は2週間ほど土を寝かせる。

看護師ママの一言

土を触ると、しっとりしていて手のひらに軽くまとわりつくくらいが理想。

追肥(ついひ):生育に合わせた「きめ細かな栄養補給」

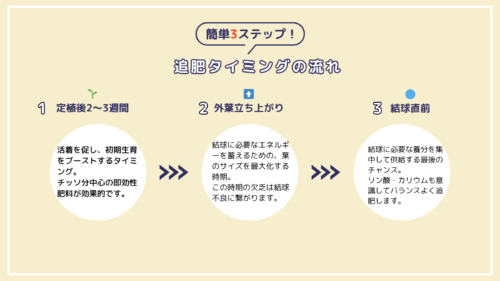

追肥は、野菜が育つ途中で追加する肥料です。特に白菜やトマトなど成長が早い野菜では、追肥のタイミング次第で味や収穫量が変わります。

画像:看護師ママの家庭菜園|© kanayan-1.com(Canvaで作成)

看護師ママの一言

🩺家庭菜園を始めた最初の年、私は「忙しいから」と肥料の準備を後回しにしてしまいました。

すると、せっかく植えた苗の葉がすぐに黄色くなり、根がうまく張らずにしおれてしまったのです。

そのとき気づいたのは、患者さんのケアと同じで、“土の健康”を整えないと、どんなに良い肥料を与えても効果が出ないということ。

それからは、夜勤明けでも10分だけ時間をとって、堆肥を混ぜたり、手で土の感触を確かめたりするようになりました。

今では、手のひらで触っただけで「この土は呼吸してる」と分かるようになり、野菜も驚くほど元気に育っています。

追肥のタイミングを見極めるサイン

- 葉の色が薄くなったとき(栄養失調のサイン): 窒素不足。

- 成長が止まった、花や実が小さい(停滞): 栄養が足りていない証拠。

- 茎が細くなった、張りがない(活力の低下): 支えが必要。

仕事の前に葉の色をチェックして「少し黄みがかってきたな」と感じたら、軽く追肥をします。これだけでも元気を取り戻すことが多いです。これは、患者さんに合わせた「適切な介入」と同じです。

肥料を与えるときは、忙しくても「根に直接当てない」だけは注意。これだけで失敗を大幅に減らせます。直接的な刺激や過剰な負荷を避けるのは、植物も人間も同じケアの鉄則です。

追肥に向いている肥料

- 液体肥料:吸収が早く、すぐに効果が出る。

- 化成肥料:根からじっくり吸収。週1〜2回が目安。

- 有機液肥:魚粉や海藻成分で、土の中の微生物も活性化。

追肥の与え方

- 株の周囲10cmほど離した場所にまく。

- 軽く土を混ぜ、水をたっぷりかける。

- 液体肥料は薄めて週1回程度与える。

肥料を与えるときは、忙しくても「根に直接当てない」だけは注意。これだけで失敗を大幅に減らせます。

肥料のやりすぎに注意!

看護の仕事でもそうですが、“過剰”はかえって負担(ストレス)になります。植物も同じで、肥料を与えすぎると根が弱り、栄養過多で「肥料焼け」を起こしてしまいます。

肥料過多のサイン(副作用・アレルギー反応)

- 葉の縁が茶色や黄色に変色する

- 成長が止まる、茎がやわらかい

- 根が黒ずむ、しおれる

対処法(緊急時の対応)

- 効き目がゆっくりで、気温や水分で差が出やすい

- 成分にばらつきがあるため、足りない栄養は追肥で補う

- 匂いや虫の発生に注意(熟成が大切!)

まとめ「観察」と「控えめ施肥」が成功のカギ

植物も人と同じで、少しの変化を見逃さない「繊細な観察眼」が大切です。肥料は“多ければ良い”ではなく、“必要な分だけ”を見極めること。忙しい看護師ママでも、ちょっとした観察で菜園はぐんと元気になります。

- 効き目がゆっくりで、気温や水分で差が出やすい

- 成分にばらつきがあるため、足りない栄養は追肥で補う

- 匂いや虫の発生に注意(熟成が大切!)

🌿 シリーズで読む!看護師ママのズボラ家庭菜園ガイド

家庭菜園をもっと楽しく、もっと簡単に。

看護師ママの実体験をもとにした、全10記事のシリーズです🌸

① 実例導入: 白菜の肥料切れを防ぐ!追肥のタイミングはいつ?結球初期・中期・後期の施肥管理ガイド

┗ 初心者でも差がつく!追肥で変わる育ち方の実例。

② 基礎理論: 肥料の正しい与え方とタイミングを徹底解説!初心者が失敗しないための5つの基本とコツ

┗ 基礎から学ぶ!肥料と水やりの関係。

③ 応用実践: 【失敗しない】家庭菜園の収穫量を2倍に!NK化成肥料と追肥の「時期」と「量」を徹底解説

┗ NK肥料を上手に使って、収穫量をグッと増やす方法。

④ 理論比較:【初心者必見】有機肥料と化学肥料の違いを徹底比較!家庭菜園で美味しい野菜を育てる「選び方と効果的な使い分け」

┗ 有機・化成の違いを看護師ママ目線でわかりやすく。

⑤ 総まとめ: 【ズボラ家庭菜園】初心者ママが失敗しない!液肥・ペレット肥料を時短で使う管理テクニック

┗ どんな人にも合う肥料の選び方と私のおすすめ。

⑥ 商品レビュー:【節約】100均の肥料は使える?ダイソー・セリア・ワッツ商品全種を徹底解説!選び方と効果的な使い方

┗ コスパ重視派に!実際に使って感じた正直レビュー。

⑦ 関連グッズ紹介:【完全版】失敗しない家庭菜園セットの選び方と使い方 | 初心者でも簡単に野菜を育てる方法

┗ 「簡単に始めるならコレ!」の家庭菜園セットのアイテムまとめ。

⑧ 親子体験:【超簡単】ダイソー300円水耕栽培キットで親子体験!夏休み自由研究にもおすすめ入門編

┗ 子どもと一緒に楽しむ家庭菜園の第一歩。

⑨ 発展記事: 水耕栽培・室内菜園ガイド!土を使わず手軽に始める家庭菜園|初心者キットと失敗しない方法

┗ 土がいらない!部屋で育てる癒しのグリーンライフ。

⑩ 時短・締め: 仕事と両立!忙しい看護師ママのための肥料管理:土づくりから追肥まで手間を最小限にする時短ワザ

┗ 看護師ママが実践する「手間を減らして続けるコツ」。

※家庭菜園が初めての方も、気になるテーマからぜひ読んでみてください🌼

📚 出典・参考資料

- 農林水産省「肥料の正しい使い方/家庭菜園の基礎」

┗ 家庭菜園における肥料の基本知識や安全な使い方を解説。 - JA全農「白菜栽培のポイント(JA全農)」

┗ 元肥や追肥、栽培管理のポイントを紹介。 - 環境省「硝酸性窒素等汚染と過剰施肥のリスク」

┗ 肥料の過剰投入が環境や土壌に与える影響を解説。

※リンク先は外部サイトです。最新の情報や製品表示を各公式ページで必ずご確認ください。