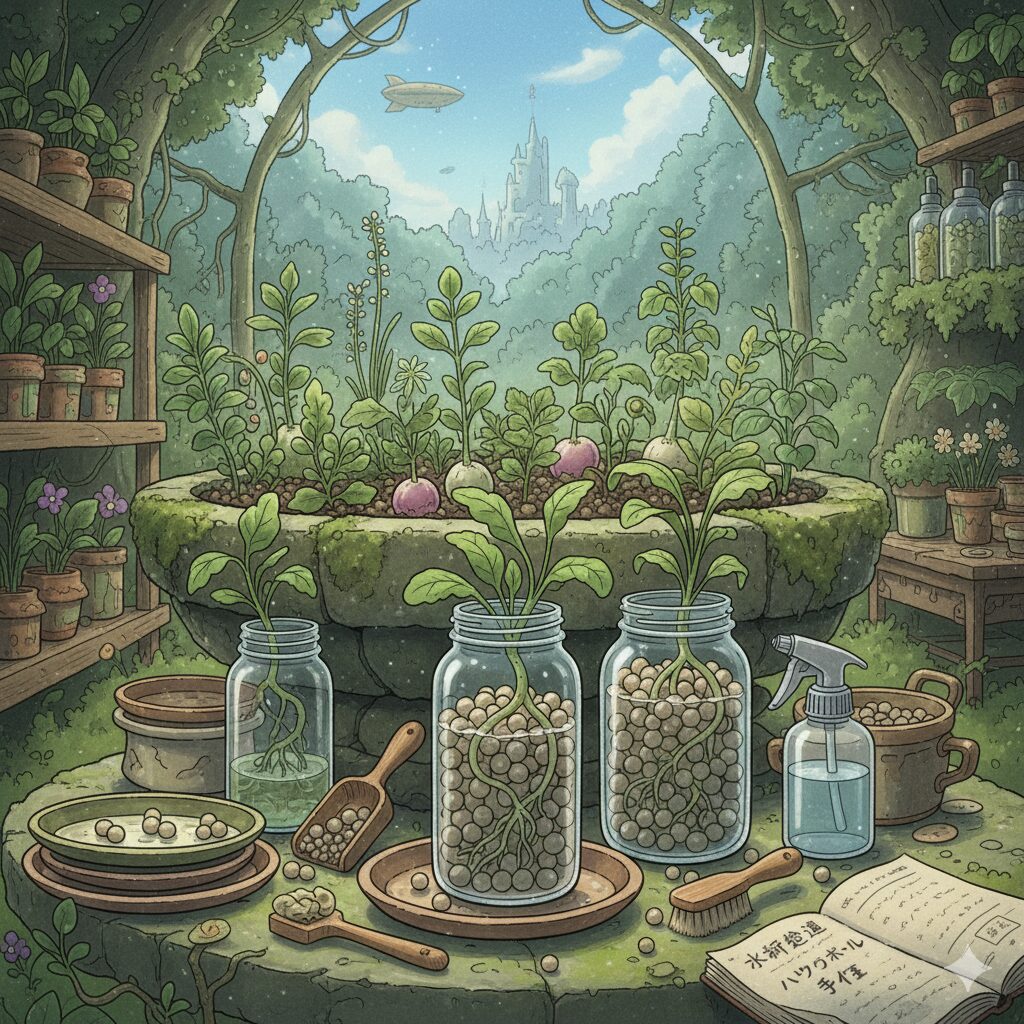

水耕栽培 ハイドロボール カビに悩む方は少なくありません。適切なカビ 対策を怠ると、緑や白 白いふわふわといったカビが発生し、植物の成長に影響を与えることがあります。特に水耕栽培 カビが生えたらどのように対応すべきか、また水耕栽培 バーミキュライト カビとの違いを理解することは重要です。さらに、ハイドロボールで水耕栽培をするデメリットは?という疑問や、ハイドロボールの欠点は何ですか?という視点も押さえる必要があります。中には、ハイドロボールで水耕栽培すると鉢が白くなるのはなぜですか?といった現象に直面する方もいます。この記事ではカビ アルコールを用いた清掃の方法も含めて、客観的かつ具体的に整理して解説します。

- 水耕栽培でハイドロボールに発生するカビの種類と特徴

- カビ対策や清掃方法の具体的なポイント

- ハイドロボールの欠点やデメリットと注意点

- 正しい管理による清潔な水耕栽培の維持方法

水耕栽培でハイドロボールのカビの原因と特徴

- カビ対策を始める前に知るべきこと

- 緑のカビが目立つケースと特徴

- 白いふわふわが出るときの原因

- 水耕栽培でカビが生えたら早めに対応する方法

-

水耕栽培のバーミキュライトとハイドロボールのカビの違い

カビ対策を始める前に知るべきこと

水耕栽培でハイドロボールを用いる際に最初に理解しておきたいのは、カビの発生が偶然のものではなく、環境条件に強く依存しているという点です。カビは真菌類の一種で、空気中に常に漂っている胞子が適した条件に触れると発芽・繁殖を開始します。特に温度20〜30℃前後、湿度70%以上といった条件は、カビの生育に最適であると報告されています。この条件は、まさに水耕栽培のように水分が常に存在する環境に重なりやすく、発生リスクが高まります。

ハイドロボールは多孔質の焼成粘土であり、内部に微細な空気層を持っているため、通気性・保水性のバランスに優れています。しかし、養液を吸収して保持する性質ゆえに、表面や粒の隙間に栄養分や有機物が残ると、そこがカビや藻類の温床となります。特に養液に含まれる窒素やリン酸はカビの栄養源となりやすく、過剰に蓄積した場合に発生リスクが一気に高まります。

予防の第一歩は「環境要因のコントロール」です。養液の濃度を管理し、pHを適正(多くの野菜は5.5〜6.5が目安)に維持することが重要です。pHが極端にずれると、カビや細菌が繁殖しやすくなり、根の吸収効率も低下します。また、栽培スペースの換気を確保し、空気が滞留しないように扇風機やサーキュレーターを活用することで、胞子の付着・定着を防ぐ効果が得られます。

水耕栽培では、根に酸素を供給しながら余分な水分を排出することが基本です。根が酸欠状態になると腐敗菌やカビが繁殖するため、エアレーションや水位管理が欠かせません。

このように、カビ対策は単なる清掃や除去ではなく、養液の管理・通気・光環境の最適化といった複数の要素を組み合わせることで、初めて効果を発揮します。水耕栽培を始める前にこうした原理を理解しておくことが、長期的に健全な栽培を維持するための基盤となります。

緑のカビが目立つケースと特徴

ハイドロボールの表面や栽培容器の水際部分に緑色のカビが現れることがあります。見た目としては苔のように薄く広がる場合や、点々とまだら状に付着する場合が多く、肉眼では「藻類」との区別が難しいケースも少なくありません。実際には緑色を呈するのは光合成を行う藻類であることも多く、必ずしも真菌類のカビとは限りません。しかし、どちらにしても発生環境は共通しており、過剰な光照射と栄養豊富な水分が原因となります。

緑藻や緑カビは、光が当たりやすい場所に集中する傾向があります。特に透明な容器を用いている場合や、LEDライトを長時間照射している場合、光がハイドロボールや養液に直接届き、光合成生物の繁殖を助長します。これにより、容器内の溶存酸素量やpHが変動し、植物の根に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、藻類が光合成で酸素を放出しても、夜間には逆に酸素を消費するため、根の酸欠を引き起こすことが報告されています。

また、緑色カビや藻類は見た目の不快感だけでなく、植物に必要な栄養を奪う点でも問題です。特に窒素成分を消費するため、作物の成長に必要な養分が減少し、栄養失調のような症状を招くこともあります。これを防ぐには、栽培容器の外側に遮光シートを巻く、光が養液に直接当たらないような設計に変更するなどの工夫が有効です。

定期的な観察と早期除去も大切です。緑色の付着物が目立ち始めた段階でブラシや流水を使って洗浄すれば、大きな問題に発展するのを防げます。市販の水耕栽培用除藻剤も存在しますが、植物への影響が懸念されるため、使用する際は製品の成分と使用条件を必ず確認することが推奨されます。

白いふわふわが出るときの原因

水耕栽培で特に不安を招きやすいのが、ハイドロボールや容器の表面に現れる白いふわふわとした物質です。これは典型的な糸状菌(カビ)の繁殖によるもので、見た目は綿状あるいはホコリのように広がります。胞子が舞いやすいため放置すると急速に広がり、他の培地や植物部分に感染する可能性が高い点が特徴です。

発生要因として多いのは、有機物の残留です。例えば、枯れた根や葉が養液中に混入したまま分解されると、それが真菌の栄養源となります。また、養液の交換を長期間怠ると、窒素やリンが過剰に蓄積し、真菌類が利用しやすい環境が形成されます。さらに、温度と湿度が高い時期(特に梅雨〜夏季)には、わずかな有機残渣からでも急速に繁殖が進む傾向が見られます。

白カビは緑色藻類とは異なり、直接的に植物の根を覆って呼吸を阻害するリスクが大きい点で注意が必要です。根が白カビで覆われると酸素の供給が妨げられ、根腐れや成長不良を引き起こす可能性があります。そのため、発見した場合は直ちに養液を全量交換し、ハイドロボールを流水でしっかり洗浄することが推奨されます。再利用する際には熱湯消毒やアルコール消毒を行うことで、再発のリスクを大幅に下げられます。

なお、表面に白い付着物が現れても、それが必ずしもカビであるとは限りません。水道水や養液中のカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が蒸発後に結晶化し、白い粉末状に見えることもあります。この場合はカビのようなふわふわ感はなく、触るとザラつきがあるため判別可能です。見極めを誤ると不必要な対策に時間を割いてしまうため、まずは性質を確認することが重要です。

白カビが繰り返し発生する場合、栽培環境そのものに問題があると考えられます。換気不十分な室内栽培や、過度に高い養液濃度、あるいは定期清掃の不足が重なっている可能性が高いため、根本的な管理方法を見直す必要があります。

白カビを軽視すると植物全体に被害が拡大します。見つけた段階で迅速に養液交換・洗浄を行うことが、被害拡大を防ぐ唯一の有効手段です。

このように「白いふわふわ」の正体を正しく見極め、適切な処理を施すことは、水耕栽培を健全に続けるための基本的かつ最重要の習慣といえます。

水耕栽培でカビが生えたら早めに対応する方法

水耕栽培においてカビが確認された場合、最も大切なのは「早期対応」です。カビは放置すると数時間から数日の間に急速に広がるため、対応が遅れると栽培環境全体が汚染されてしまいます。ハイドロボールや容器にカビを発見した時点で、まず行うべき基本的な手順は以下の通りです。

- 養液を全量交換する:カビの胞子や栄養源が養液中に存在する可能性があるため、部分的な交換では不十分です。

- 容器の洗浄と消毒:中性洗剤で洗浄した後、希釈したアルコールや塩素系漂白剤(濃度を正しく調整することが前提)で殺菌します。植物部分に直接触れないよう注意が必要です。

- ハイドロボールの処理:流水で付着物を丁寧に落とし、再利用する場合は熱湯消毒またはアルコール消毒を行います。ひどい汚染の場合は廃棄を検討します。

- 換気と照明条件の調整:空気が停滞すると胞子が定着しやすくなるため、サーキュレーターなどで風を循環させます。また、照射時間が長すぎる場合は調整が必要です。

清掃や交換に加え、再発防止の工夫も欠かせません。例えば、養液の管理においては電気伝導率(EC値)を測定し、作物に適した濃度を保つことが推奨されます。濃度が高すぎると未吸収の養分がカビの餌となり、低すぎると植物が栄養不足に陥るリスクがあります。家庭用のECメーターは比較的安価で入手可能であり、管理精度を大きく高めてくれるツールです。

また、栽培環境の湿度も重要です。室内湿度が70%を超えるとカビの発生確率は飛躍的に高まるため、除湿機やエアコンのドライ機能を用いて60%前後に維持すると効果的です。この数値は農業環境学の研究においても一般的な基準とされており(出典:農研機構「植物工場の環境制御技術」)、実証的な裏付けがあります。

対応を後回しにすると、植物そのものが弱り、病害に対する抵抗力も低下してしまいます。特に根がカビに覆われると、酸素供給が妨げられて根腐れの一因となるため、発見から即座に処理を行うことが重要です。

水耕栽培のバーミキュライトとハイドロボールのカビの違い

水耕栽培ではハイドロボールのほかに「バーミキュライト」という培地も広く使われます。両者は見た目や手触りが大きく異なるだけでなく、カビ発生のリスクや原因にも特徴的な違いがあります。バーミキュライトは蛭石を高温で焼成して膨張させた資材で、高い保水性を持つ反面、通気性がやや劣るという性質があります。このため、一度水分を吸収すると乾きにくく、常に湿った状態が続くことからカビの発生リスクが高まります。

ハイドロボールと比較すると、バーミキュライトは粒が柔らかく、根が密着しやすい構造を持っています。これにより植物の初期成長には有利ですが、同時に残渣や養液中の有機物が蓄積しやすく、カビや雑菌の温床になりやすい点がデメリットです。また、表面積が大きいため、胞子が付着すると広がりやすいという性質もあります。

管理面でも両者の違いは明確です。ハイドロボールは水はけと通気性が良いため、定期的に流水で洗浄すればカビを抑えやすい一方、バーミキュライトは一度カビが繁殖すると完全除去が難しく、再利用よりも新しい資材に交換する方が現実的な場合が多いです。特に白いふわふわしたカビはバーミキュライトで顕著に見られる現象であり、根元が常に湿潤な環境であることが背景にあります。

このため、バーミキュライトを使用する際には、ハイドロボール以上に「水分管理」が重要になります。養液の与えすぎを避け、必ず表層が軽く乾くタイミングを設けることで、カビの発生を大幅に抑えることができます。また、通気性を補うためにパーライトなどの他資材と混合して使用することも推奨されています。

したがって、培地ごとの特性を理解し、それに合わせた管理方法を実践することが、カビ対策において極めて重要です。同じ「水耕栽培」でも培地の違いによってリスクと対処法が変わることを理解することで、より安定した栽培環境を整えることができます。

水耕栽培でハイドロボールのカビの正しい防止と処理

- カビのアルコールを使った清掃の注意点

- ハイドロボールで水耕栽培をするデメリットは?

- 水耕栽培でカビが生えたらどうしたらいいですか?

- ハイドロボールの欠点は何ですか?

- ハイドロボールで水耕栽培すると鉢が白くなるのはなぜですか?

カビのアルコールを使った清掃の注意点

カビが発生した場合に有効な手段の一つがアルコールによる清掃です。一般的に使用されるのはエタノール(濃度70%前後)で、この濃度が最も殺菌効果が高いことが知られています。しかし、水耕栽培に応用する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

まず、アルコールは植物の根や葉に直接触れるとダメージを与える恐れがあります。根の表皮細胞は非常にデリケートで、揮発性のアルコールに接触すると細胞膜が壊れ、吸収機能が低下する危険があります。そのため、清掃は必ずハイドロボールや容器のみを対象に行い、植物体にはかからないよう細心の注意を払う必要があります。

また、使用する際には換気の良い環境で行うことが必須です。アルコールは揮発して空気中に拡散するため、密閉空間では人体への影響が懸念されます。長時間吸入すると頭痛や倦怠感を引き起こす可能性があるため、マスクを着用し、窓を開けるなどして作業環境を整えることが求められます。

アルコールの使用頻度にも注意が必要です。頻繁に使いすぎると、素材にダメージを与えたり、表面を乾燥させすぎて逆に藻類やカビが定着しやすくなる場合もあります。基本的には「カビを発見した際に限定的に使用」し、日常的な清掃には流水や中性洗剤を用いるのが望ましいです。

アルコールはあくまでも「応急処置」であり、根本的なカビ対策は環境管理にあります。清掃だけに頼るのではなく、湿度・養液・換気のバランスを整えることが長期的な予防につながります。

このように、アルコールは強力な殺菌効果を持つ反面、使用方法を誤ると植物や作業者に悪影響を及ぼすリスクも伴います。正しい知識を持って慎重に使うことが、水耕栽培における安全で効果的なカビ対策の基本といえるでしょう。

ハイドロボールで水耕栽培をするデメリットは?

ハイドロボールは水耕栽培において広く利用される培地であり、その理由は軽量で扱いやすく、再利用が可能である点にあります。しかし一方で、いくつかの明確なデメリットが存在し、それらを理解しないまま使用するとカビや藻類の発生、さらには植物の成長不良につながることがあります。

まず大きなデメリットは「清掃性の悪さ」です。表面が多孔質であるため、養液中の有機物や微生物が細孔内に入り込みやすく、一度汚染されると完全に取り除くのが難しくなります。流水で洗浄しても内部に残留物が蓄積しやすく、これがカビの繁殖源となるのです。そのため、長期利用する場合は定期的に熱湯処理やアルコール消毒が必要ですが、この作業は家庭菜園レベルでも負担が大きいと感じる利用者が少なくありません。

次に「コスト面の負担」です。ハイドロボール自体は比較的安価ですが、カビの発生や劣化に伴い定期的な買い替えが必要になるため、長期的に見ると消耗品コストが嵩みます。特に大規模に水耕栽培を行う場合、培地の交換頻度が高くなると経済的な負担は無視できません。

さらに「重量」に関する問題も見逃せません。ハイドロボールは乾燥時は軽量ですが、水を含むと重量が増し、大型容器での管理や移動が難しくなるケースがあります。特にベランダや棚での栽培では、総重量が耐荷重を超えるリスクもあるため注意が必要です。

最後に「環境への影響」も指摘されています。ハイドロボールは人工的に製造された培地であり、自然界に還元されにくい素材です。廃棄の際には一般ゴミとして処理されることが多いですが、自治体によっては処分区分が異なる場合もあります。再利用の観点からはメリットがあるものの、長期的には環境負荷の議論も必要とされています。

このように、ハイドロボールは便利な反面、清掃の手間やランニングコスト、重量管理、環境負荷といったデメリットが存在するため、使用にあたっては十分な理解と管理方法を取り入れることが求められます。

水耕栽培でカビが生えたらどうしたらいいですか?

水耕栽培において「カビが生えたらどうするか」という質問は非常に多く寄せられるテーマです。基本的な対応は「除去」「殺菌」「予防」の3段階に整理することができます。

第一に、物理的な除去です。カビが確認された場合は、目に見える部分をすぐに取り除きます。ハイドロボールに付着している場合は流水で洗い流し、再利用が難しいほど汚れている場合は廃棄することが推奨されます。容器の内壁に付着しているカビはスポンジやブラシで丁寧に擦り落とす必要があります。

第二に、殺菌処理です。代表的なのはアルコールや希釈した塩素系漂白剤を用いた方法ですが、濃度や使用方法を誤ると植物に害を与えるため、慎重な取り扱いが必要です。例えば、塩素系漂白剤は200倍程度に希釈して使用するのが一般的であり、処理後は必ず十分なすすぎを行い、残留成分が残らないようにすることが重要です。

第三に、再発防止です。換気の徹底、養液の定期交換、光の照射バランスなどを見直すことが不可欠です。特に養液交換は最低でも2週間に1回、多湿な環境下では1週間に1回程度が理想的とされます。また、植物の成長ステージに応じて養液の濃度やpHを管理することも再発防止につながります。一般に、pHは5.5〜6.5の範囲が水耕栽培に適しており、この数値を逸脱するとカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

さらに、カビの種類によって対応も異なります。緑色のカビは藻類の繁殖と混同されやすく、光量が強すぎると発生しやすいため、遮光フィルムやカバーの使用で抑制できます。一方、白いふわふわしたカビは有機物が原因であることが多く、培地や容器の徹底的な清掃が最も効果的です。

要するに、水耕栽培でカビが発生した場合は「即時の処理と徹底した予防」がカギとなります。これらのステップを習慣化することで、清潔で健全な栽培環境を維持することが可能です。

ハイドロボールの欠点は何ですか?

ハイドロボールには多くの利点がある一方で、明確な欠点も存在します。最も代表的な欠点は「再利用時の清掃負担」です。前述の通り、表面の多孔質構造により微細な汚れや微生物が付着しやすく、流水で洗浄しただけでは完全に除去できません。そのため、熱湯処理や消毒を行わなければならず、手間と時間がかかります。

もう一つの欠点は「物理的な劣化」です。長期間使用していると、ハイドロボールが摩耗して割れたり、粉状のカスが発生することがあります。この粉は養液に混入し、ポンプや配管の詰まりを引き起こす原因となる場合があります。特に循環式システムではトラブルの要因となり、栽培全体に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

また、「重量変化」も無視できません。乾燥状態では軽量ですが、水を含むと粒ごとの重量が増し、容器全体が重くなります。これにより管理や移動が難しくなるケースも報告されています。特に家庭菜園で女性や高齢者が扱う場合には、作業負担が大きくなるでしょう。

さらに、素材の特性として「保水力の限界」も挙げられます。ハイドロボールは通気性に優れる一方で、過度に水分を保持する能力は低いため、乾燥しやすい環境下では水切れのリスクがあります。これにより根が十分に水分を得られず、植物がストレスを受ける可能性もあります。

このように、ハイドロボールは万能の培地ではなく、使用する際には定期的な交換や清掃、重量管理といった欠点を理解したうえで適切に扱うことが不可欠です。欠点を認識し、それを補うための工夫を取り入れることが、長期的に安定した水耕栽培を続けるための鍵となります。

ハイドロボールで水耕栽培すると鉢が白くなるのはなぜですか?

ハイドロボールを使用した水耕栽培では、鉢の表面や内壁に「白い粉状の付着物」が現れることがあります。これは主に養液に含まれる「ミネラル分の析出」が原因です。特にカルシウムやマグネシウムといった硬度成分が蒸発の過程で残り、結晶化して白い跡となります。

また、水道水を使用している場合、その硬度の高さによって鉢が白くなりやすくなる傾向があります。浄水器を通さずにそのまま利用すると、養液中に含まれるカルシウムイオンが蒸発とともに表面に残り、白い膜状の沈着を形成するのです。

加えて、容器表面の水分が蒸発するときに養液中の肥料成分が一緒に残ることもあり、これが「白い粉」として視認されるケースも少なくありません。特に窓際や屋外での栽培では蒸発スピードが速いため、この現象が顕著に見られます。

この白い付着物自体はカビではなく、基本的に無害です。ただし、美観を損ねるだけでなく、長期間放置すると鉢や容器の表面を覆って通気性や透光性を低下させる場合があります。その結果、植物への光の届き方や通気性に影響が出る可能性があるため、早めの清掃が推奨されます。

解決策としては、以下の方法が効果的です。

- 定期的に容器や鉢を柔らかいブラシで清掃する

- 蒸発しにくい環境を整える(直射日光や高温を避ける)

- 浄水器を通した軟水や純水を利用する

- 養液交換の頻度を高めてミネラルの蓄積を防ぐ

白い付着物は必ずしも病害のサインではありませんが、清潔な栽培環境を維持するためには軽視せず、こまめな清掃と水質管理を行うことが望ましいといえます。

まとめとしての水耕栽培|ハイドロボールのカビ対策の重要性

水耕栽培におけるハイドロボールの利用は、軽量で管理しやすいという利点がある一方で、カビの発生という課題が付きまといます。カビは見た目だけでなく、植物の健康や生育環境にも悪影響を及ぼす可能性があるため、軽視できません。

本記事で整理したように、カビ発生の要因には「湿度・通気性・養液の管理・清掃不足」など複数の要素が絡んでいます。そのため、単に目に見えるカビを除去するだけでなく、養液の定期交換や培地の洗浄、アルコールなどを用いた殺菌処理、そして再発を防ぐための環境改善が欠かせません。

特にハイドロボールは構造上、汚れや微生物を内部に抱え込みやすく、完全に清潔な状態を維持するのが難しい素材です。したがって「定期的なメンテナンスを習慣化すること」こそが、最も現実的で効果的なカビ対策となります。

また、白いふわふわや緑色の付着物など、カビの種類によって発生要因や対応方法が異なる点も理解しておく必要があります。正しい知識と管理を組み合わせることで、カビの再発を最小限に抑えることが可能です。

結論として、水耕栽培でハイドロボールを利用する際には「カビ対策を前提とした管理」が不可欠です。日常的な清掃と養液管理を徹底することで、清潔で健康的な栽培環境を維持し、植物の成長を安定してサポートすることができます。

🛒 水耕栽培ハイドロボールカビ対策におすすめの栽培グッズ一覧

土を使わないので、室内でも清潔に保ちたい方には、水耕栽培・室内栽培が便利です。