ビニールハウス ビニール 張り替え を検討されている方は、まず 料金・費用の目安や業者に依頼すべきかどうか、また 順番に進めるべき手順が知りたいはずです。さらに 一人でできるビニールハウスビニール サイズの選び方や 張替え方、50m あたりの 50m価格、屋根ビニール 測り方、ビニールの耐用年数、さらには 張り替えは何年ごとにするのが適切か、さらにはビニールハウスは換気が必要ですか?といった疑問に対して本記事ではわかりやすく整理して解説します。読者の方は、張り替えの判断材料をこの一記事で揃えることができます。

- 張り替え時にかかる費用の目安を把握できる

- 業者依頼と自力施工の選び方の判断基準

- ビニールの厚さ・種類と耐用年数の関係が理解できる

- 具体的な測り方・張替えの手順・頻度がわかる

Contents

ビニールハウスビニール張り替えの基本知識

- 張替え方の流れと必要な準備

- 屋根のビニールで測り方の正しい方法

- ビニールハウスでビニールのサイズの選び方

- ビニールの耐用年数を理解する

- 張り替えは何年ごとにするのが目安か

張替え方の流れと必要な準備

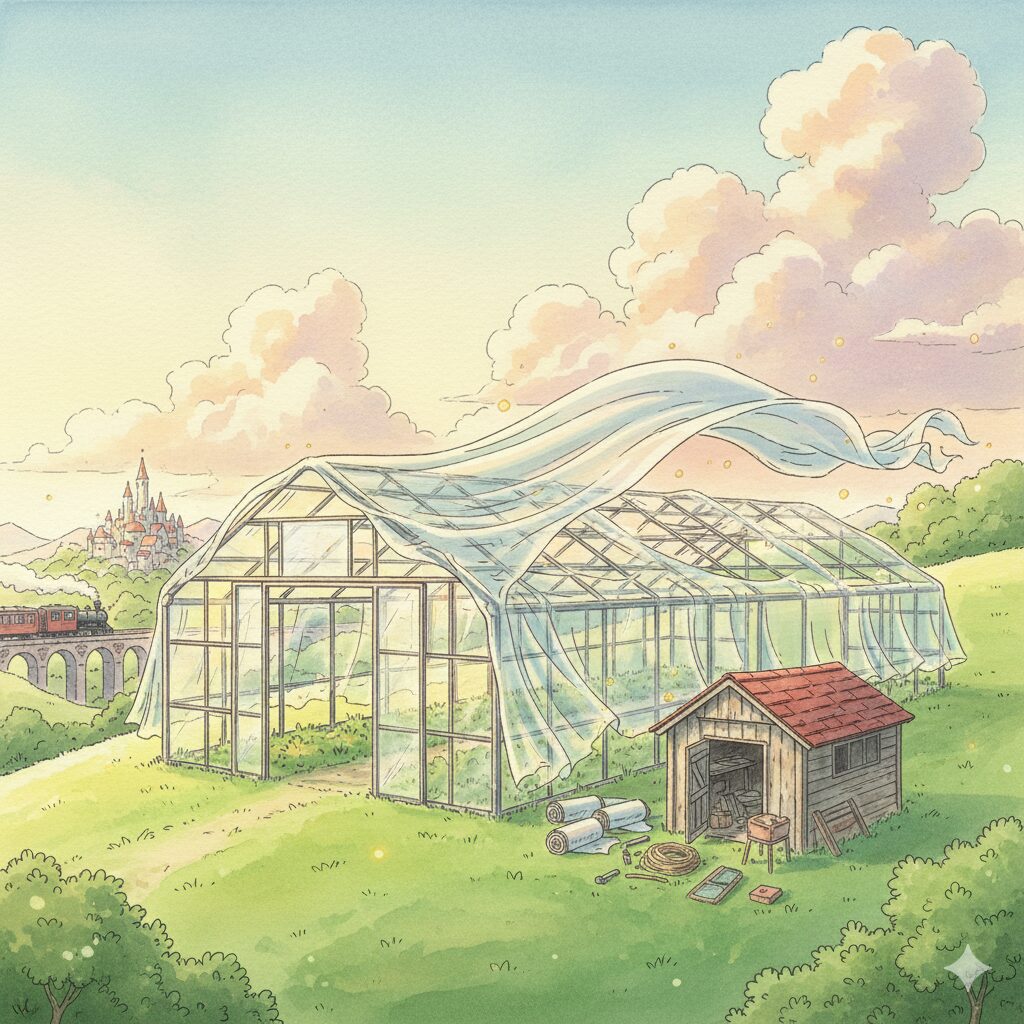

ビニールハウスの張替え作業は、ただ古いフィルムを外して新しいものに取り替えるだけの単純作業ではありません。施工品質や耐久性を左右する重要な工程が多く含まれています。最初のステップは、既存のビニールを安全に取り外すことです。この際、カッターやはさみを使用しますが、骨組みや押さえ部材を傷つけないように丁寧に作業することが求められます。その後、骨組み全体を点検し、錆びや曲がり、ボルトの緩みなどを確認します。骨組みに不具合が残ったまま新しいビニールを張っても、すぐに破損やたるみが発生するため、補修や塗装を事前に行うのが望ましいです。

準備する資材・工具は多岐にわたります。代表的なものとしては、専用の張力器具、押さえ材(ビニペット、ハウスバンド、スプリング)、そして作業用の脚立や足場です。さらに安全管理のためには、軍手や耐切創手袋、ヘルメット、安全靴が必須となります。作業は高所や不安定な場所で行うことも多いため、転落防止のハーネスを準備することも推奨されます。農業共済など保険制度に加入している場合は、施工中の事故にも備えられるので確認しておくと安心です。

新しいビニールを展張する際には「順番」が非常に重要です。一般的に、屋根部分から展張し、その後に側面、最後に妻面の順で張るのが効率的とされています。屋根部分を最初に行うことで、全体のテンションを適切に保ちやすくなるからです。また、ビニールは気温によって伸縮する性質を持っているため、施工のタイミングは晴天で風が弱い午前中から昼にかけて行うのが理想的です。気温が低い早朝や夜間に施工すると、日中の温度上昇によってビニールが極端に伸び、たるみや破損の原因になります。

準備と計画が不十分なまま作業を進めてしまうと、無駄な労力や資材ロスが発生するだけでなく、耐用年数を大きく縮めてしまいます。そのため、張替え作業に取りかかる前には必ず工程をシミュレーションし、作業者の人数や役割分担を明確にしておくことが重要です。特に大規模ハウスでは最低3〜4人の作業者が必要とされるケースが多く、事前の人員計画も欠かせません。

屋根のビニールで測り方の正しい方法

ビニールの購入やカット寸法を決める上で最も重要なのが「屋根ビニールの測り方」です。誤差が出るとビニールが短すぎて施工できなかったり、余剰部分が大きすぎてコストが無駄になったりします。屋根ビニールは単純な直線ではなくアーチ状になっているため、平面的な幅や高さだけでは正確な寸法を導き出せません。正しい測定方法としては、アーチの曲線長を実際にメジャーで測る方法、または公式に基づいた計算式を用いる方法があります。

例えば、アーチ型ハウスの半径を「R」、角度を「θ」とした場合、弧の長さは「L = R × θ」で求めることができます。実務では、ハウスの幅と高さからアーチの近似曲線を計算し、必要なビニール長を割り出すケースが多いです。また、ビニールは展張時に引っ張ることで数センチ単位で伸びるため、測定した長さに対して5〜10%程度の余裕を持たせて発注するのが一般的です。

さらに、屋根の中央部分だけでなく、妻面との接合部や地際部の折り返し部分も考慮に入れる必要があります。これを怠ると「数十センチだけ足りない」というトラブルが起こりやすく、再度注文し直すことになり、費用も時間も無駄になります。実際の施工現場では、長尺メジャーやロープを使ってアーチの外周を実測することが推奨されています。

また、ビニールの厚みや種類によっても伸縮性が異なるため、カタログやメーカー仕様書を必ず確認して調整することが求められます。特にPOフィルムやフッ素系フィルムは伸びが少ない傾向にあるため、測定の正確性がより重要になります。正しい測定を行うことで、施工の品質が安定し、結果的にビニールの寿命も延ばすことができます。

ビニールハウスでビニールのサイズの選び方

適切なビニールサイズの選定は、コストと耐久性の両立に直結する重要なポイントです。サイズを誤ると施工が難しくなるだけでなく、耐用年数の短縮や破損リスクの増加にもつながります。選定にあたっては、まずハウスの「幅」「長さ」「高さ」を正確に測定することが出発点となります。その上で、屋根・側面・妻面それぞれに必要な寸法を計算し、重なり部分や折り返し部分を考慮したサイズを決定します。

例えば、幅6m、高さ2.5mのアーチ型ハウスの場合、屋根ビニールの必要寸法は幅にアーチの曲線長を加え、両端の折り返しをそれぞれ30〜50cm余分に確保するのが一般的です。側面や妻面についても、地面との固定部に余裕を持たせる必要があります。また、換気口や出入口部分を切り欠く場合は、その分を見込んで余裕を持たせることが重要です。

さらに、サイズ選びにおいては素材の特性も無視できません。薄手の0.05mmフィルムは安価で軽量ですが耐用年数が短く、厚手の0.15mm以上のフィルムは価格が高い一方で耐久性や断熱性に優れています。作物の種類や栽培期間、地域の気候条件によっても最適な厚さが異なります。例えば、多雪地域では厚手フィルムが必須となり、温暖地域ではコストを優先して薄手フィルムを選択するケースが多いです。

このように、サイズ選びは単なる寸法合わせではなく、「栽培環境」「地域特性」「耐用年数」を総合的に考慮して決める必要があります。メーカーや資材店が提供している設計図や仕様書を参考にすることで、最も合理的なサイズを選定できるでしょう。

ビニールの耐用年数を理解する

農業用ビニールを選ぶ際に必ず考慮すべきポイントのひとつが「耐用年数」です。耐用年数とは、ビニールが実用に耐えうる性能を発揮できる期間を指し、光線透過率や強度が一定水準を下回った段階で寿命と判断されます。代表的な農業用フィルムであるPO(ポリオレフィン)フィルムは、一般的に3~5年の耐用年数が目安とされており、厚みが増すほど寿命は延びやすい傾向にあります。一方で、安価な塩化ビニル系フィルムは透過率が早期に低下しやすく、2~3年程度で張り替えを要することもあります。

耐用年数は「材料そのものの寿命」と「実際の使用環境における耐久性」で大きく異なる点に注意が必要です。例えば、紫外線の照射量が多い地域や、風雨や積雪にさらされやすい地域では劣化が加速し、カタログ値よりも短い期間で交換が必要となるケースがあります。反対に、温暖で穏やかな気候下では、同じフィルムでもより長持ちする場合があります。したがって、単に「何年持つか」だけでなく、地域の気象条件や設置環境を踏まえた判断が欠かせません。

また、国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」では、温室やビニールハウスの骨組が金属製の場合は10年、木製やその他の骨組では5年といった基準が定められています(出典:国税庁「耐用年数」)。この定義は税務上の基準であり、実際の使用感や劣化状況と必ずしも一致するわけではありませんが、資産管理や経営計画を立てる上で重要な指標となります。

補足:フィルムメーカーが提示する「耐久年数」はあくまで試験条件下での目安です。現場の温度差、風速、農薬の影響などにより、実際の寿命は大きく変動するため、過信は禁物です。

張り替えは何年ごとにするのが目安か

実際に張り替えのタイミングを判断する際には、「フィルムの種類」と「使用環境」に応じた柔軟な目安が必要です。例えば厚さ0.15mm前後のPOフィルムでは、一般的に4~5年程度で張り替えるケースが多く報告されています。これは光透過率の低下や、微細な亀裂が進行することで栽培作物の生育に影響が出始めるためです。特に野菜や果実栽培では、光合成に必要な光量が減少すると収量や品質に直結するため、外見がまだ使用できそうに見えても、性能面での劣化を考慮すべきです。

逆に、安価で薄手のフィルム(0.1mm未満)では、2年程度で透過率の劣化が目立ち始め、破損も多発します。この場合は毎年点検を行い、劣化の兆候が出た段階で速やかに交換することが望ましいでしょう。特に、裂け目やピンホールは温度や湿度管理に大きく影響するため、応急処置に頼りすぎず早めの判断が重要です。

張替え頻度を決める上で参考になるのが「透過率測定」と「物理的な損傷の有無」です。透過率は専用の光度計を用いる方法が一般的ですが、実際には肉眼でも「内部が暗く感じる」「曇りがちになる」といった感覚で劣化を判断できます。また、フィルム表面の硬化や黄ばみ、張力の低下によるたるみが顕著になった段階も交換のサインです。

ポイント:張替えは年数だけでなく「光透過率の低下」「破れやすさ」「黄ばみ」など複数の観点で総合的に判断することが現実的です。

ビニールハウスのビニール張り替えにかかる費用と依頼方法

- 料金・費用の相場と内訳の解説

- 業者に依頼する際のチェックポイント

- 一人でできるビニールハウスの施工可能性

- 50mの価格での資材購入のポイント

- ビニールハウスは換気が必要ですか?の理由

料金・費用の相場と内訳の解説

ビニールハウスの張替え費用は「材料費」と「工賃」の2つが大きな柱となります。材料費は主に使用するフィルムの種類・厚さ・サイズで決まり、工賃は施工の難易度や面積に比例して増加します。一般的にPOフィルムの張替え費用は以下のような目安が示されています:

- 厚さ0.05~0.10mm:100~200円/㎡

- 厚さ0.13~0.15mm:200~300円/㎡

- 高耐久フッ素フィルム:1,000円/㎡以上

例えば、幅6m×長さ30mの標準的なハウスの場合、単純計算で材料費だけでも数万円規模となり、工賃を加えると10万円を超えるケースも珍しくありません。工賃の相場は1㎡あたり数百円からであり、作業員の人数や施工条件によって変動します。特に高所作業や大型ハウスの場合、安全対策費や追加人員費が加算されることもあります。

費用を正しく見積もるには、「フィルム単価」「加工・裁断費」「施工工賃」「古いフィルムの処分費」などの項目を分けて確認することが欠かせません。業者によっては見積書を一括で提示し、詳細が不明確な場合もあるため、必ず内訳を確認し、複数社から比較検討することが推奨されます。

ポイント:㎡単価だけでなく、処分費や交通費などの付帯コストを含めた「総額」で比較することが重要です。

業者に依頼する際のチェックポイント

ビニールハウスの張替えを業者に依頼する際には、費用だけでなく施工品質や保証体制を見極めることが非常に重要です。特に、農業経営においてハウス環境は収量や品質に直結するため、短期的なコストだけで業者を選んでしまうと、結果的に大きな損失につながる可能性があります。以下に、依頼時に確認すべき代表的なポイントを整理します。

見積明細の透明性: 材料費・工賃・処分費などが明確に区分されているか確認しましょう。一括表示の見積書はコストの妥当性を判断しにくいため、必ず詳細を求めることが推奨されます。

使用資材の明示: フィルムの種類(PO・塩ビ・フッ素)や厚さ、メーカー名、耐用年数の目安などが説明されているかが信頼性を測る基準となります。

保証制度: 施工後の不具合に対して補償があるかどうかも重要です。一部メーカーや施工業者では、張替後数年間の保証を設けている場合があります。

施工実績: 過去の施工事例や口コミ、写真資料を確認することで、技術力や仕上がりの精度を判断できます。

契約書の発行: 曖昧な口約束ではなく、必ず契約書・保証書を交わすことでトラブルを未然に防げます。

業者選定においては、単に「安いから」という理由で決めるのではなく、資材の品質保証や施工後の対応まで含めて検討することが不可欠です。信頼できる業者は、顧客からの質問に丁寧に答え、施工内容を可視化してくれる傾向があります。施工実績が豊富で地域農家からの信頼を得ている業者ほど、長期的に安心して依頼できるでしょう。

一人でできるビニールハウスの施工可能性

ビニールハウスの張替え作業は、基本的に複数人で行うことが推奨されます。なぜなら、広い面積のフィルムを均一な張力で展張するには、両端から同時に引っ張る作業が不可欠であり、一人では施工品質が著しく低下する可能性が高いためです。また、風の影響を受けやすい大判フィルムを扱う際には、安全面でも人手が求められます。

とはいえ、すべてのケースで複数人が必要というわけではありません。例えば、小型の家庭菜園用ハウス(幅2m程度、長さ5m前後)や、低床構造で高さが2m以下の簡易タイプであれば、一人で施工することも可能です。この場合は、ロール状のビニールを少しずつ展開しながら押さえ資材で固定していく方法が有効です。また、作業を安全に進めるためには以下の工夫が役立ちます。

- 風のない穏やかな日に作業する

- 張力をかけすぎず、少し余裕をもたせて固定する

- 脚立を使用する場合は必ず安定した場所で行う

- 張替え途中でフィルムを地面に擦らないよう注意する

一方、中規模以上(幅5m以上、長さ20m以上)のハウスでは、一人作業は現実的に困難です。特に屋根部分の展張では高所作業が伴い、バランスを崩して転落するリスクもあります。このような規模の場合は、最低でも2~3人の作業体制を整えることが望まれます。

注意:一人作業は可能ではあっても、安全性・施工精度・時間効率の面で大きな制約があります。特に農業経営においては収益性に直結するため、必要に応じて人員を確保することが最善です。

50mの価格での資材購入のポイント

ビニール資材を購入する際、「50m価格」という単位がよく使われます。これは1ロール単位(長さ50mなど)での販売価格を指しており、農業用フィルムは多くの場合、幅と長さを指定して注文する方式が一般的です。資材費を抑えるためには、この「ロール単位購入」を上手く活用することがポイントとなります。

例えば、幅7.2m×50mロールのPOフィルムを購入する場合、㎡単価に換算すると約200~300円前後となり、個別に短尺を注文するより割安になるケースが多く見られます。また、まとめ買い割引や定期的な農協・資材店のキャンペーンを利用することで、さらにコストを削減できる可能性もあります。

ただし、購入時には「必要寸法に対してどれだけロスが出るか」を慎重に計算する必要があります。例えば、長さ40mのハウスに対して50mロールを購入すると、10m分が余ってしまい、無駄なコストとなる場合があります。逆にギリギリの寸法で注文してしまうと、折り返しや重なり分が不足し施工不良につながるため、適度な余裕を見込んだ寸法設計が必須です。

さらに、価格比較の際は単に「50mロールあたりの価格」だけでなく、配送費や加工費(例えば裁断加工料)が含まれているかを確認することも大切です。オンライン販売では送料が高額になる場合もあるため、地域の農協や資材店と比較して総額で判断することが賢明です。

ポイント:50m価格は割安に見えますが、「実際に必要な寸法」と「ロス分」を正しく計算しないと、かえってコスト増につながる恐れがあります。

ビニールハウスは換気が必要ですか?の理由

ビニールハウスの張替えにおいて、多くの方が見落としがちなのが「換気設計」です。新品のフィルムを張ったからといって、それだけで作物の生育環境が最適化されるわけではありません。むしろ密閉度が高まることで内部の温度や湿度が過剰に上昇し、病害虫のリスクや成長障害を招く恐れが高まります。そのため、換気は単なる補助的な要素ではなく、ハウス管理において欠かせない中核的な要素といえます。

換気を行う最大の目的は、ハウス内の環境制御にあります。主に以下のような役割が挙げられます。

温度調整: 太陽光を受けたビニールハウスは短時間で40℃以上になることもあり、作物にとって過酷な環境となります。換気により外気を取り入れることで、内部温度の急上昇を抑えることが可能です。

湿度コントロール: 高湿度状態が続くと、灰色かび病やうどんこ病といった病害が発生しやすくなります。適切な換気により湿度を下げ、病害発生リスクを軽減できます。

二酸化炭素濃度の安定化: 光合成には二酸化炭素が必要ですが、密閉された環境では濃度が不足する場合があります。換気は二酸化炭素を供給し、作物の成長を促進する効果があります。

換気方法には、大きく分けて「自然換気」と「強制換気」があります。自然換気はサイドビニールや天窓を開閉することで空気の流れをつくり、コストを抑えながら環境制御できる方法です。一方で、大規模ハウスや夏場の高温期には、換気扇などを利用した強制換気が有効です。農林水産省の資料によると、換気設計を適切に行うことで作物収量が安定化し、病害発生率を低減できることが示されています。(出典:農林水産省公式サイト)

張替え作業と同時に換気装置やサイド巻き上げ機構を見直すことで、長期的に安定した栽培環境を実現できます。特に近年は、天候不順や猛暑の影響が顕著であるため、換気機能の有無が収益に直結するともいわれています。

ポイント:張替え時にはフィルムの耐久性だけでなく、換気システムを見直すことが作物生産の安定につながります。

まとめ:ビニールハウス ビニール 張り替え の要点整理

- 張替え費用は材料費と工賃を分けて把握する必要がある

- フィルムの厚みや種類によって㎡単価は大きく異なる

- 屋根ビニールの測り方は精度が重要でロス削減につながる

- サイズ選定では折り返しや重なりを考慮して決めるべきである

- 耐用年数は素材や厚さにより2〜5年程度で差が出る傾向がある

- フィルム劣化が見え始めたら数年以内に張替えが必要となることが多い

- 業者依頼では見積明細と保証内容を必ず確認しておく必要がある

- 小型ハウスであれば一人作業も可能だがリスクが伴う

- 資材購入時は50m価格を基準に総額で比較するのが有効である

- 無駄なコストを避けるには寸法計算とロス分の把握が不可欠である

- 換気は温度や湿度の調整に欠かせず病害予防にも直結する

- 強制換気設備の導入は大規模ハウスでは特に効果的とされる

- 張替えと同時に換気設計を見直すことで生産効率が向上する

- 複数業者から見積もりを取り比較検討するのが安全策である

- 総合的に判断して計画的に張替えを行うことが収益安定につながる