家庭菜園でミニトマトを育ててみたいと思ったとき、「家庭菜園ミニトマト育て方」と検索する方は多いでしょう。この記事では、初心者の方から小学生向けの自由研究にも使えるような、ミニトマトの育て方をわかりやすく解説します。育てる時期や必要な準備、プランターを使った栽培方法、さらには種から育てる場合の注意点も取り上げます。また、「ミニトマト 水やり 何日おき?」といった疑問や、「ほったらかしにしておくとミニトマトはどうなる?」といった不安にも答えます。わき芽の処理の仕方や、家庭菜園でミニトマトを育てるには何を用意すればいいですか?という基本的な疑問にも丁寧に触れています。初めての方でも安心して栽培を始められる内容になっているので、ぜひ最後まで参考にしてください。

- ミニトマト栽培に適した時期とは

- 家庭菜園初心者におすすめの理由

- 小学生向けにもできる育て方

- プランターを使った育て方のコツ

- ミニトマトのわき芽の処理方法

- 育てやすく収穫しやすい環境作り

- 収穫までの管理とポイント

- 家庭菜園ミニトマト育て方で注意すべき点

ミニトマト栽培に適した時期とは

ミニトマトを家庭菜園で育てる場合、栽培に最も適した時期は「春から初夏」にかけてです。具体的には、地域によって差はありますが、一般的には4月中旬から5月上旬に苗を植えるのが理想とされています。これは、ミニトマトが暖かい気候を好み、気温が安定してくるタイミングでの定植が育成に最も適しているためです。

これを早すぎる時期に始めてしまうと、寒さによって苗が弱ったり、成長が止まってしまう可能性があります。特に夜間の気温が10℃を下回るような場合、根が張りにくくなったり、最悪の場合は枯れてしまうリスクもあるのです。一方、遅すぎると収穫時期が短くなり、せっかく育てた実が十分に熟す前に気温が下がってしまうこともあります。

また、種から育てる場合は苗植えよりもさらに早く、2月下旬から3月上旬に播種して室内で発芽させる必要があります。この段階では日当たりの良い窓辺や、育苗用のヒーターを使って温度を管理するなど、少し手間がかかる点には注意が必要です。

こうした理由から、初心者には苗からスタートする春先の栽培がすすめられます。初めての方でも気温や日照時間が安定する時期を選ぶことで、手間をかけすぎずに健康なミニトマトを育てることができるでしょう。

ミニトマト栽培カレンダー🍅✨

ミニトマトは、適切な水やりと追肥、そしてこまめな「わき芽かき」が成功の秘訣です。このカレンダーを参考に、ご自宅で採れたての新鮮なミニトマトをたくさん収穫してみてくださいね!

家庭菜園で初心者におすすめの理由

ミニトマトは、家庭菜園初心者にとって非常に育てやすい作物のひとつです。その理由は、管理が比較的簡単で、必要な道具も少なく、かつ成功体験を得やすいからです。

まず、ミニトマトは病害虫に強く、極端な水やりや肥料不足でなければしっかり育ってくれる性質を持っています。これは、野菜づくりが初めての方にとって非常に心強いポイントです。また、ミニトマトは生育が早く、早ければ苗を植えてから約2か月ほどで収穫が始まるため、結果がすぐに見えるというメリットもあります。

さらに、準備するものもシンプルです。プランターや培養土、支柱といった最低限の道具があれば、ベランダや小さな庭でも育てられます。水やりの頻度や追肥のタイミングもそれほど複雑ではなく、基本を押さえておけば十分です。

もちろん、いくつか注意点もあります。風通しが悪い場所ではカビや病気が発生しやすくなるため、定期的にわき芽を取り除くことや、支柱でしっかりと茎を支えることが必要です。こうした基本的な管理さえ行えば、高確率で実が付きます。

このように、成功体験を積みやすく、手間も抑えられるミニトマトは、家庭菜園初心者にとって「失敗しにくい野菜」と言えるでしょう。

小学生向けにもできる育て方

ミニトマトは、小学生でも育てやすい野菜として、夏休みの自由研究や家庭での学習体験にもぴったりです。日々の成長が目に見えてわかりやすく、収穫して食べるという楽しみまで得られるため、子どもの食育にもつながります。

育て方としては、できるだけシンプルな方法を選ぶことがポイントです。まずはホームセンターなどで販売されているミニトマトの苗を購入し、プランターに植えるところからスタートします。深めのプランターと市販の野菜用培養土があれば、難しい土づくりは必要ありません。水やりも「土の表面が乾いたらたっぷりあげる」という基本ルールを覚えるだけで十分です。

また、小学生にとっては植物の変化を記録する作業も重要な学びになります。芽が出る、葉が増える、花が咲く、実ができるといった段階ごとに写真を撮ったり、日記をつけたりすることで、自然のサイクルへの理解が深まります。

ただし、大人のサポートが必要な場面もあります。例えば、わき芽かきや支柱の設置など、少し力がいる作業は手伝ってあげるとよいでしょう。水のやりすぎや肥料の過不足も起こりやすいので、様子を見ながら一緒に管理することが望まれます。

このように、ミニトマトは育てる工程が視覚的でわかりやすく、成功しやすいため、小学生にも最適な野菜です。植物を育てる楽しさと同時に、自然との関わり方も学べる貴重な機会となるでしょう。

プランターを使った育て方のコツ

ニトマトを家庭菜園で手軽に始めたい方にとって、プランターを使った栽培方法は非常におすすめです。スペースを選ばず、ベランダや小さな庭でも始められるうえに、管理がしやすいという利点があります。ただし、適当にプランターに苗を植えるだけでは上手く育たないこともありますので、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

まず重要なのが、プランターの大きさです。ミニトマトは根をしっかりと張る植物のため、深さと広さのあるものを選びましょう。目安としては、深さ30cm以上・容量15リットル以上のプランターが理想です。これにより、根が伸びやすくなり、株全体が健康に育ちやすくなります。

また、水やりにも工夫が必要です。ミニトマトはやや乾燥気味の環境を好みます。「土の表面がしっかり乾いてからたっぷりと与える」という基本を守ることで、根がしっかりと地中に張り、丈夫な株に育ちます。水を与えすぎると根腐れや病気の原因になるだけでなく、甘味の少ない実になってしまうこともあります。

このように、プランター栽培は場所を選ばず手軽ですが、適した容器選びや土づくり、水やりのタイミングといった基礎を押さえることで、より元気なミニトマトを育てることが可能になります。管理がしやすく収穫の喜びも得られるため、特に初心者には理想的な育て方です。

ミニトマトのわき芽の処理方法

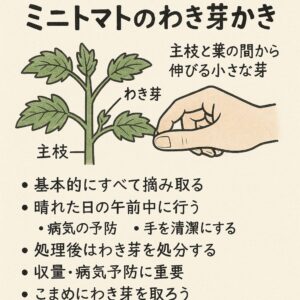

ミニトマトを健康的に育て、実をたくさん収穫するためには、「わき芽かき」がとても重要です。わき芽とは、主茎と葉の付け根の間から出てくる小さな芽のことで、これを放置しておくと株全体の栄養が分散してしまい、実付きが悪くなるだけでなく、風通しが悪くなることで病害虫が発生しやすくなります。

ミニトマトを健康的に育て、実をたくさん収穫するためには、「わき芽かき」がとても重要です。わき芽とは、主茎と葉の付け根の間から出てくる小さな芽のことで、これを放置しておくと株全体の栄養が分散してしまい、実付きが悪くなるだけでなく、風通しが悪くなることで病害虫が発生しやすくなります。

まず、わき芽の見分け方ですが、ミニトマトの本葉と主茎の間に、斜めに伸びてくる小さな芽がそれにあたります。成長初期から頻繁に観察しておくと、小さなうちに発見しやすく、手で簡単に摘み取ることができます。大きくなってからでは茎が硬くなり、無理に取ると株を傷めるリスクもあるため、早めの対処が基本です。

わき芽は基本的に「主枝1本仕立て」で育てたい場合にはすべて取り除きますが、支柱に複数仕立てる「2本仕立て」や「3本仕立て」のように、あえて一部のわき芽を残して育てる方法もあります。ただし、その分栽培スペースや栄養管理に注意が必要となるため、初心者にはあまりおすすめできません。

作業は晴れた日の午前中に行うのが最適です。湿気が多い日に手で芽をちぎると、雑菌が入りやすくなり、病気の原因になることがあるため注意が必要です。また、手で行う場合は、清潔な状態にしておくことも忘れないようにしましょう。作業後に殺菌スプレーなどを使うとより安心です。

さらに、処理したわき芽はすぐに処分するのが基本ですが、実はこのわき芽を土に挿して増やす「挿し芽」というテクニックもあります。ただし、根付くまでに手間がかかるため、ある程度慣れた方向けの方法です。

このように、わき芽の処理は地味な作業に思えるかもしれませんが、ミニトマトの収穫量や病気予防に直結する重要な手入れです。定期的に観察して、無駄な芽を取り除くことで、株全体の栄養が実に集中し、甘くておいしいミニトマトが育ちやすくなります。

育てやすく収穫しやすい環境作り

ミニトマトをうまく育てるためには、苗を植える前から「育てやすい環境」を整えることが欠かせません。これは単に日当たりの良い場所に置くだけではなく、風通しや湿度、支柱の設置、土壌の状態などを含めた総合的な準備が必要です。

まず、日当たりが良い場所の確保が第一歩です。ミニトマトは日光をたっぷり浴びることで甘く育ちます。最低でも1日6時間以上直射日光が当たる場所が理想です。ベランダや庭の中でも、一日のうち最も長く日が当たるポイントを選びましょう。日当たりが不十分だと、茎が徒長し、実の数や甘さが減ってしまうことがあります。

次に重視すべきなのが風通しの確保です。風が抜ける場所で育てることで、湿気がこもりにくくなり、病害虫の発生を抑えやすくなります。建物に囲まれて風が通りにくい場合は、鉢やプランターを少し高く設置して空気の流れを作る工夫も有効です。

また、土の質と排水性も非常に重要です。ミニトマトは根腐れしやすいため、水はけの良い土を使うことが前提です。市販の「トマト専用土」や「野菜用培養土」であれば初心者でも安心して使えます。プランターの底には鉢底石を敷いて、余分な水がきちんと排出されるようにしておきましょう。

育てやすくするためには、支柱を早めに立てておくことも効果的です。苗がまだ小さいうちから支柱を立てておけば、後から支柱を挿すときに根を傷つけるリスクを避けられます。加えて、ツルが倒れるのを防ぎ、真っ直ぐ上に伸びる姿勢を保つことができます。

さらに忘れてはいけないのが作業スペースの確保です。わき芽かきや水やり、追肥などの作業がしやすいように、プランター周辺に手を入れられるスペースを空けておくと、栽培のストレスが減ります。

こうして環境を整えることで、ミニトマトは病気にも強くなり、管理の手間も最小限に抑えられます。つまり、最初に手間をかけて「育てやすく収穫しやすい環境」を作っておくことが、結果的に失敗の少ない家庭菜園への近道となるのです。

家庭菜園でミニトマト育て方で注意すべき点

- 種から育てるメリットと注意点

- ミニトマトの水やりは何日おき?

- ほったらかしにするとどうなる?

- 栽培に必要なものをそろえるには

種から育てるメリットと注意点

ミニトマトを種から育てる方法には、苗から育てるのとは異なる多くの魅力があります。一方で、手間がかかる分、しっかりと準備と知識をもって取り組む必要があります。

種から育てる最大のメリットは、「育てる楽しさをより深く味わえること」です。発芽から成長、収穫までのすべての過程を自分の手で体験できるため、植物の変化をより細かく観察できます。これは家庭学習や自由研究にも適しており、小学生と一緒に取り組むにも向いています。

また、好きな品種を選べるという点も大きな利点です。市販の苗では種類が限られることがありますが、種であれば甘味が強いタイプ、ミニよりさらに小さな「マイクロトマト」など、用途に合わせて好みの品種を選択できます。加えて、コスト面でも、1袋の種から複数の苗を育てられるため経済的です。

ただし、注意点も少なくありません。まず、種まきは2月下旬から3月上旬に行うのが一般的で、この時期はまだ外気温が低いため、室内での育苗管理が必要になります。育苗トレーや育苗ポットを使い、日当たりの良い窓辺で管理しつつ、気温が下がる夜間にはヒーターや保温シートが必要な場合もあります。

さらに、発芽から本葉が出るまでの期間はとても繊細です。水のやりすぎによる根腐れや、光不足による徒長(ひょろひょろとした弱い茎)に気をつける必要があります。最初は小さな容器で育て、ある程度根が張ったら、徐々に大きな鉢やプランターに植え替える「鉢上げ」の作業も必要になるため、手間と時間がかかることを理解しておくべきでしょう。

このように、種から育てる方法は達成感が大きく、より深い学びや観察の楽しみを提供してくれます。ただし、初心者にはややハードルが高いため、最初の年は苗から始め、慣れてきたらチャレンジするのが安心です。しっかり準備を整えれば、種からのミニトマト栽培も決して難しくはありません。

ミニトマトの水やりは何日おき?

ミニトマトを育てる上で、水やりの頻度は非常に重要なポイントになります。水を与えすぎても与えなさすぎても、生育や実の味に悪影響が出てしまうため、適切なタイミングと量を意識することが大切です。

まず、基本的な水やりの目安としては、「春から梅雨時期までは3日に1回程度、真夏は毎日朝に1回」が一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、環境や土の乾き具合によって調整が必要です。例えば風通しの良い場所や、日差しが強い環境では土が乾きやすくなるため、頻度を増やす必要があります。

また、水やりの最適な時間帯は朝です。朝に与えることで、日中の蒸れや病気のリスクを減らすことができ、ミニトマトの根もしっかりと水分を吸収してくれます。逆に夕方以降に水を与えると、土が湿ったまま夜を迎えるため、根腐れやカビの原因になることがあるため注意が必要です。

そして、水やりは「土の表面が乾いてからたっぷりと」が基本です。毎日決まった時間に同じ量を与えるのではなく、土の乾燥状態をしっかり確認してから与えることがミニトマトを健康に育てるコツです。特にプランター栽培の場合、地植えよりも土が乾きやすいため、こまめな観察が欠かせません。

さらに、水を与える場所にも気をつけましょう。葉や茎に直接水をかけるのではなく、株元の土にしっかりと水が行き渡るように与えることがポイントです。葉に水がかかると病気の原因になることがあるため、ジョウロを使う場合も先端を株元に向けてゆっくり注ぐようにしましょう。

このように、ミニトマトの水やりは「何日おき」という単純なルールではなく、気温や日照、土の状態などを見ながら調整していくことが求められます。毎日観察する習慣をつけることで、より良いタイミングで水を与えられるようになります。

ほったらかしにするとどうなる?

ミニトマトは比較的丈夫な野菜ですが、「ほったらかし」で育ててしまうとさまざまな問題が生じることがあります。手間がかからないと思って油断してしまうと、思ったように収穫できなかったり、株が弱って枯れてしまうこともあるため注意が必要です。

まず、水やりを忘れることによる影響です。ミニトマトは乾燥にはやや強いものの、極端に乾いた状態が続くと根が傷み、葉がしおれてしまいます。一度しおれた葉は元に戻らないこともあるため、日々の水分管理が欠かせません。逆に梅雨時や雨の多い時期に放置すると、湿気がこもって病気が発生しやすくなります。

また、わき芽の処理や誘引を怠ることも大きなリスクになります。わき芽が伸び放題になると、栄養が分散されてしまい、実が小さくなる、収穫量が減るなどの問題が起きます。さらに、枝葉が混み合って風通しが悪くなると、うどんこ病や灰色カビ病などの病害虫も発生しやすくなります。

そして、追肥をしないまま長期間放置してしまうと、ミニトマトに必要な栄養素が足りなくなります。元肥だけでは足りず、成長段階や実の数に応じて適切に追肥を行う必要があります。肥料が不足すると葉の色が薄くなったり、実が育たなかったりするため、栄養管理も継続的に必要な作業です。

さらに見逃しがちなのが、病害虫の早期発見です。放置してしまうと、アブラムシやハダニ、葉カビ病などが発生していても気づかず、手遅れになることがあります。日常的に観察していれば、小さな変化にすぐ対応できるため、大きな被害を未然に防ぐことが可能です。

つまり、「ほったらかし」で栽培することは、ミニトマトの持つ本来の力を活かしきれないばかりか、失敗の原因を自ら作ってしまうことになります。最小限でもよいので、水やり・剪定・追肥・観察を定期的に行うことが、元気なミニトマトを収穫するための最低条件です。

栽培に必要なものをそろえるには

ミニトマトを家庭菜園で育てるにあたり、事前に必要なものを一式そろえておくことは、スムーズな作業や失敗を減らすためにとても重要です。準備不足のまま栽培を始めてしまうと、水やりや支柱立てなどの作業が後手に回り、結果として実がつかなかったり、苗が弱ってしまうことも少なくありません。ここでは初心者でも無理なく用意できる基本の道具や資材を、用途ごとに分かりやすく紹介します。

まず、ミニトマトの栽培にはプランター・土・苗(または種)が必要です。プランターは深さが30cm以上あるものが適しています。ミニトマトは根をしっかり張ることで生育が安定するため、深さがあるほうが根詰まりを防げます。幅についても複数の苗を植える場合は60cm以上あると安心です。素材はプラスチック製でも問題ありませんが、底に穴がある「排水タイプ」を選ぶことで根腐れを防ぎやすくなります。

培養土は「野菜用」または「トマト専用」と記載のあるものを使用しましょう。これらはすでに肥料や排水性、通気性のバランスが整えられているため、初心者でも扱いやすくなっています。中級者以上であれば、赤玉土や腐葉土、バーミキュライトなどを混ぜて自作する方法もありますが、手間をかけずに始めたい場合は市販品で十分です。なお、種から育てる場合は「種まき用の小さいポット」や「育苗トレー」も用意しておきましょう。

次に欠かせないのが支柱と誘引用のひも(ビニールひもなど)です。ミニトマトは背が高く伸びるため、自立が難しく、倒れると茎が折れたり実が地面に触れて病気になるリスクがあります。苗の段階で支柱を立て、成長に合わせてひもで軽く結びながら固定していくと、真っ直ぐ健康に育てることができます。支柱はホームセンターや園芸店で購入できる細長い棒状のもので問題ありません。

水やり道具も重要なポイントです。特にプランター栽培では土が乾きやすいため、こまめな水やりが欠かせません。細い口のジョウロやペットボトル用のノズルなどがあると、土を掘り返さずに根元にピンポイントで水を届けられるため便利です。また、夏場の水切れを防ぐためには、朝晩2回の水やりが必要になることもあります。作業の手間を減らす工夫として、底面給水タイプのプランターを活用するのもひとつの方法です。

肥料も必需品です。最初に元肥として土に混ぜ込む「緩効性肥料」に加え、生育中は液体肥料や追肥用の粒状肥料を定期的に与えます。特にミニトマト専用の肥料は、果実の着色や糖度に関わるカリウム成分が多めに含まれており、実をおいしく育てるのに適しています。施肥のタイミングは約2〜3週間ごとが目安です。

加えて、園芸バサミや手袋などの小物類も忘れずにそろえておきましょう。わき芽を取るときや実を収穫する際には清潔なハサミがあると便利ですし、手袋をしていれば土や茎に触れても手を汚さずにすみます。特に夏場は日差しも強いため、帽子や日よけ対策もあると快適に作業できます。

さらに、病害虫対策の道具も必要になる場面があります。自然由来の殺虫スプレーや、防虫ネットを事前に準備しておくことで、アブラムシやコナジラミなどの被害を未然に防ぐことができます。室外機の近くや通気の悪い場所にプランターを置くと害虫が寄り付きやすくなるため、置き場所も含めて工夫するのが効果的です。

このように見ていくと、ミニトマト栽培に必要なものは非常に多いように感じるかもしれませんが、どれも家庭菜園では基本的なアイテムばかりです。あらかじめ必要な道具をそろえておくことで、途中で買い足す手間が省け、落ち着いて植物の変化に向き合うことができます。迷ったときは「初心者向け栽培キット」などを活用するのも一つの手段です。始める前の準備がしっかりできていれば、それだけで成功の確率はぐっと高くなるのです。