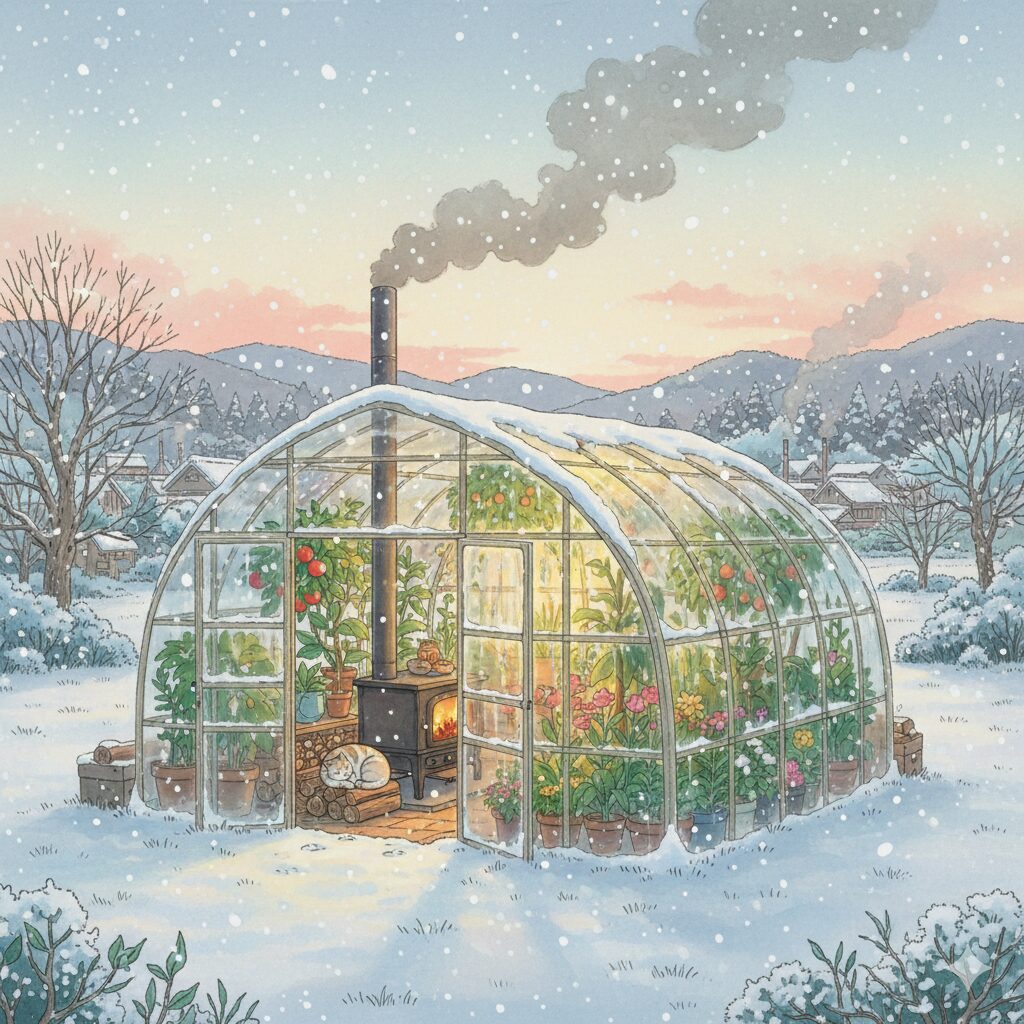

冬の厳しい寒さの中でも、ビニールハウスを上手に活用すれば、植物を健康的に育てることが可能です。しかし、寒暖差の大きい日本の冬では、単にビニールで覆うだけでは十分な保温効果が得られません。ビニール ハウス 温める 方法を理解することは、植物の生育を安定させるために欠かせない重要な知識です。暖房機の選定や自作の工夫、ソーラーエネルギーの利用、保温資材や断熱シートの活用といった多様な手段がありますが、それぞれに特徴と注意点があります。

この記事では、ビニールハウスがなぜ暖かいのかという基本原理から、冬場の温度管理、効率的な保温・加温方法、さらには最新のエコ技術を活かした加温システムまでを、科学的かつ実用的な視点で徹底解説します。どの方法が自分の栽培環境に最も適しているのかを理解し、無駄なエネルギーを使わずに植物を快適に育てるための総合的な知識を得ることができます。

- ビニールハウスが暖かく保たれる科学的な仕組みを理解できる

- 冬季における効果的な保温・加温対策の実践法を学べる

- 暖房機・温水暖房・ソーラー加温の比較ポイントを把握できる

- コスト・労力・環境負荷を考慮した最適な方法を選択できる

Contents

ビニールハウスを温める方法の基本と原理

- ビニールハウスはなぜ暖かいのですか?

- ビニールハウスを使うと外が寒い時期でも植物を育てることができるのはなぜ?

- 温度冬における管理のポイント

- 保温資材を活用した効率的な暖房

- 断熱シートで失われる熱を防ぐ

- 保温対策で夜間の冷え込みを抑える

ビニールハウスはなぜ暖かいのですか?

ビニールハウスが内部で暖かさを保てるのは、主に「温室効果」と呼ばれる物理現象によるものです。太陽光には可視光線を中心とする短波長の光が多く含まれています。これらはビニールフィルムを容易に通過し、地面や植物に吸収されます。その後、吸収された熱は長波長の赤外線として放出されますが、ビニールは赤外線を通しにくいため、内部に熱が滞留します。この仕組みにより、外気温が5℃程度でも内部は15〜20℃に達することも珍しくありません。

加えて、ビニールハウス内の空気は外気と遮断されるため、対流による熱損失も抑えられます。ビニール自体が風の影響を受けにくく、地面からの放射熱を逃さない構造になっている点も大きな特徴です。特に、透明ビニールやポリカーボネート製のパネルを用いると、太陽光の透過率が80〜90%に達し、日中の昇温効果を高められます。

温室効果は地球温暖化の原因としても知られていますが、ビニールハウスではこの原理を人工的に活用していると考えると理解しやすいでしょう。ビニールの厚み(一般的には0.1〜0.15mm)や、二重構造にするかどうかによっても、内部温度の上昇効率は大きく変わります。

また、内部の湿度や地表面の色も熱保持に影響します。黒いマルチシートを敷くと赤外線吸収率が高まり、昼間の蓄熱量を増やせます。一方で、内部が過度に加熱すると植物が徒長(軟弱に伸びすぎること)しやすくなるため、換気と遮光を併用することも重要です。

このように、ビニールハウスが暖かく保たれるのは単なる「ビニールで覆うから」ではなく、光と熱の波長特性、素材の断熱性、内部の空気循環のバランスが複雑に関係しているためです。日本農業工学会の研究によると、これらの要素を最適化することで、年間の燃料コストを最大25%削減できるとされています(出典:日本農業工学会 研究報告)。

ビニールハウスを使うと外が寒い時期でも植物を育てることができるのはなぜ?

ビニールハウス内で植物が冬でも育つ理由は、単に内部が暖かいというだけではありません。植物が健全に成長するためには「温度・湿度・光・二酸化炭素濃度・通風」という5つの環境要素が適正に保たれる必要があります。ビニールハウスはこのうちの温度と湿度、通風を人為的に制御できる環境を提供しているのです。

外気温が0℃前後の環境でも、日中は太陽光によって内部が20℃近くまで上昇し、夜間も蓄熱効果によって10℃程度を保てます。これにより、寒冷地でもトマト・イチゴ・レタスなどの作物を安定的に栽培することができます。また、外気を遮断する構造によって霜や冷風の影響が防がれ、根や葉を傷めるリスクが低減します。

湿度も植物にとって重要な要素です。ビニールハウス内は外気よりも相対湿度が高いため、植物の蒸散が抑えられ、根からの水分吸収が効率化されます。結果として、光合成に必要な葉の状態が保たれやすく、健康的な成長を促すことができます。

また、外気に比べてハウス内の二酸化炭素濃度がやや高くなる傾向にあるため、光合成速度が上がるという利点もあります。これは閉鎖空間内で植物が呼吸によって放出したCO₂が蓄積するためであり、結果的に生産効率の向上につながります。

さらに、近年では自動換気システムや加湿・除湿機能を備えたスマート農業用ハウスも普及しており、外気環境に左右されにくい安定した生育条件を実現しています。このような環境制御技術の進化によって、ビニールハウスは単なる「覆う施設」から、「気候を再現できる生産工場」へと進化しているのです。

温度冬における管理のポイント

冬季のビニールハウス運用において最も重要なのは、昼夜の温度差をいかに制御するかです。外気温が氷点下になる日でも、日中は太陽光で内部温度が急上昇するため、換気や遮光のタイミングを誤ると、植物が「高温障害」を起こす恐れがあります。一般的に、日中の最適温度は20〜25℃、夜間は10〜15℃が目安とされます。この範囲を維持することで、光合成と呼吸のバランスが保たれ、生育が安定します。

近年では、デジタル温度センサーや自動換気装置を連動させた「環境制御システム」が広く普及しています。これにより、温度や湿度をリアルタイムで監視し、自動で暖房や換気を制御することが可能になりました。たとえば農研機構による研究では、環境制御導入により生産効率が平均15〜20%向上したという報告もあります。こうしたシステムは初期投資が必要ですが、中長期的には燃料費の節約や労働時間の削減に大きく寄与します。

また、温度変化の激しい時期には、サーモスタット連動型の小型ヒーターやパイプファンの導入も有効です。これにより、ハウス内の上下温度差を軽減し、霜や結露の発生を防げます。特に夜間は放射冷却によって温度が急低下しやすいため、地表面へのマルチングや保温カーテンを併用することで、地熱を効率的に保持できます。

【専門メモ】 夜間の温度が5℃を下回ると光合成が止まり、植物の成長が停滞するリスクがあります。温度センサーによる自動監視を取り入れることが、安定した生育の鍵です。

保温資材を活用した効率的な暖房

ビニールハウスの熱効率を最大化するには、暖房機を強化するよりも、まず「保温資材」で熱損失を防ぐことが基本です。保温資材には、発泡スチロール板や保温カーテン、遮熱ネット、不織布シートなどがあります。これらを組み合わせることで、外気温との差を最大5〜10℃抑えることが可能です。

特に保温カーテンは、日没後に内張りとして展開することで天井からの放射冷却を防ぎます。多層構造タイプでは、アルミ蒸着フィルムを挟むことで反射性を高め、暖房費を20〜30%削減できるという報告もあります。さらに、断熱シートとの併用で温度維持時間を延ばすことも可能です。

【ポイント】 保温資材は設置面積が広いため、施工精度が重要です。隙間が生じると効果が半減するため、ビニールの張り合わせ部分には専用テープで密閉することを推奨します。

また、遮熱ネットは夏場の高温対策にも使用されますが、冬場でも「放射冷却防止用」として利用できます。昼間は収納し、夜間のみ展開することで効率的な熱保持が可能です。実際、農業資材メーカーの試験データによると、遮熱ネットを併用したハウスは平均で夜間温度が3℃以上高く保たれたとされています。

これらの資材は、暖房機の出力を下げても一定の温度を維持できるため、結果的に光熱費の節約にもつながります。長期的な視点で見れば、保温資材は最も費用対効果の高い投資の一つといえるでしょう。

断熱シートで失われる熱を防ぐ

断熱シートは、外気との熱交換を最小限に抑えるための必須アイテムです。ビニールハウスの壁面や天井に貼ることで、放射冷却による温度低下を防ぎ、内部の熱を長時間保持します。特に冬季の早朝や曇天時には、外気との温度差が急激に広がるため、断熱効果の有無が生育環境を大きく左右します。

断熱シートには主に「アルミ蒸着シート」と「不織布タイプ」の2種類があります。アルミ蒸着シートは光の反射率が高く、赤外線を効果的に遮断できるため、夜間の保温性が非常に優れています。一方で、不織布タイプは通気性があるため、湿度がこもりにくく、結露やカビの発生を防ぎます。栽培作物やハウスの規模によって、適切な組み合わせを選択することが重要です。

| シートの種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| アルミ蒸着シート | 赤外線反射率が高く、夜間の保温性に優れる | 天井・外壁 |

| 不織布シート | 通気性があり、結露を防止 | 植物周辺・内張り |

断熱効果を最大化するためには、シートの固定方法にも注意が必要です。特にアルミ蒸着タイプは風圧でめくれやすいため、専用の固定クリップや粘着テープを使用し、密閉性を確保する必要があります。また、施工時にシートの重ね部分を20〜30mm程度取ることで、熱漏れを防止できます。

断熱シートの導入は比較的低コストで行える一方、効果は非常に高いのが特徴です。初期投資を抑えつつ温度を安定化させたい場合、最初に導入すべき保温資材といえます。

保温対策で夜間の冷え込みを抑える

ビニールハウスにおいて、夜間の冷え込みは植物の成長を左右する最重要要素の一つです。特に冬季の夜間は、放射冷却によって地表温度が急低下し、ハウス内部の温度も数時間で10℃以上下がることがあります。こうした急激な温度低下は、植物の光合成機能を低下させるだけでなく、葉の凍結や根の活動停止といった生理障害を引き起こすリスクがあります。これを防ぐには、地熱や空気の循環を活用した多層的な保温対策が欠かせません。

代表的な方法として、「二重ビニール構造」の採用があります。これは外側と内側のビニールの間に空気層を設けることで、断熱効果を高める仕組みです。空気は熱伝導率が低く、約0.025W/m・Kと非常に優れた断熱材の役割を果たします。その結果、外気温との差を最大で7〜10℃程度維持できるケースも報告されています。また、地中に蓄えられた地熱を利用する「地中熱パイプ」も効果的です。地中温度は年間を通して比較的安定しており、外気が0℃以下になっても10〜15℃を保ちます。

さらに、夜間の熱保持には「マルチング」も有効です。マルチングとは、黒ビニールや有機資材(ワラ・バークチップなど)を地表に敷き詰め、地熱の放出を防ぐ方法です。これにより、地温が約2〜3℃高く保たれるというデータもあります。加えて、温度センサー付きの自動制御システムを導入すれば、夜間の温度が閾値を下回った際に自動的に暖房を稼働させることも可能です。

【ポイント】 夜間の冷え込み対策は、単一の手法では不十分です。断熱・地熱・空気循環の3要素を組み合わせることで、より安定した環境を維持できます。

予算と目的別に選ぶビニールハウスを温める方法

- 暖房機小型を使った省スペース加温法

- 温水暖房による安定した温度管理

- 暖房ソーラーを活かしたエコ加温の仕組み

- 暖房自作でコストを抑える工夫

- ビニールハウスを温める方法のまとめと選び方のポイント

暖房機小型を使った省スペース加温法

小型暖房機は、狭小ハウスや個人菜園向けに特に人気の高い加温手段です。一般的に出力1〜3kW程度の電気ヒーターや灯油ヒーターが用いられ、コンパクトで設置も簡単です。これらは主にハウス内の局所的な暖房に適しており、特定のエリア(苗床や果菜類コーナーなど)を効率的に温めることができます。

小型暖房機の大きな利点は、省エネ性とコストの低さです。灯油式の場合、1時間あたりの燃料消費量は約0.1〜0.2Lで、電気式ヒーターの電力消費量も約500〜1000W程度に抑えられます。必要なエリアだけを集中的に加温する「ゾーン加温」を実施すれば、全体暖房に比べて燃料費を30〜50%削減できるケースもあります。

ただし、小型機器を使用する際は、ハウス内の空気循環を意識する必要があります。暖かい空気は上部に滞留する傾向があるため、サーキュレーターやパイプファンを併用して温度を均一化します。これにより、植物の部位ごとの成長差を軽減し、病害リスクの低下にもつながります。

【参考情報】 環境省の推奨基準によると、農業用暖房機は定期的な燃焼効率チェックを行うことで、燃料使用量を年間5〜10%削減できるとされています(出典:環境省『地球温暖化対策事例集』)。

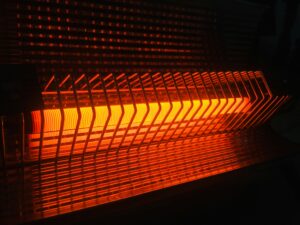

また、最新型の暖房機では、遠赤外線パネルヒーターなども注目されています。これらは空気を介さずに直接植物や地表を加熱する方式で、乾燥しにくく、結露の発生も抑えられる点が特徴です。これにより、病原菌の発生を防ぎながら効率的に暖房できるため、小規模ハウスにおける新しい選択肢として広がっています。

温水暖房による安定した温度管理

温水暖房は、ハウス全体を均一に温めることができる高度な加温方式です。これは、ボイラーで加熱した温水をパイプに循環させる仕組みで、温度ムラが少なく、夜間や曇天時にも安定した環境を維持できる点が強みです。特にトマト・イチゴ・胡瓜など温度変化に敏感な果菜類の栽培に適しています。

温水暖房のメリットは、熱源を効率的に活用できることにあります。一般的な温風式暖房と比較すると、燃焼効率が高く、長期運用時の燃料コストを抑えやすいという特徴があります。また、温水の循環パイプを地中に設置することで、地熱の蓄熱効果も得られ、夜間の温度低下を緩和することが可能です。

一方で、導入コストは小型暖房機に比べて高く、一般的には50〜200万円前後の初期投資が必要です。そのため、商業規模での運用や長期的な栽培計画を前提とした農家に向いています。ただし、自治体によっては「次世代施設園芸支援事業」などの補助制度が適用される場合があり、導入費の一部を補助してもらえるケースもあります。

【注意点】 ボイラーの燃焼効率が低下すると、エネルギーコストが急増します。定期的なメンテナンスと水質管理(スケール対策)が必須です。

温水暖房の最新技術としては、再生可能エネルギーとの組み合わせが進んでいます。たとえば、太陽熱集熱パネルや地中熱ヒートポンプを利用してボイラーの負荷を軽減するハイブリッド方式が注目されています。これにより、年間のエネルギーコストを最大30%削減できる実例もあります。安定した温度管理と環境配慮の両立を実現できる点で、今後の主流技術の一つとなる可能性があります。

暖房ソーラーを活かしたエコ加温の仕組み

ソーラーエネルギーを利用した暖房は、環境負荷を軽減しつつ、燃料コストを抑えることができる持続可能な加温手段です。特にビニールハウスのように日射を多く受ける施設では、太陽光を最大限に活用できるため、太陽熱集熱器や蓄熱システムの導入によって高い効果を発揮します。

代表的な方式には、「液体循環型ソーラー暖房」と「空気循環型ソーラー暖房」があります。液体循環型は、太陽熱集熱パネルで温めた不凍液を配管内に循環させ、蓄熱タンクに貯めて夜間に放熱する仕組みです。一方、空気循環型は、太陽熱で温められた空気をファンでハウス内に送り込む方式で、設置コストが比較的低く、個人でも導入しやすい点が特徴です。

農林水産省が公開している「次世代施設園芸における省エネルギー技術導入事例」によると、ソーラー暖房を導入した施設では、年間の燃料費を平均25〜40%削減できたという報告もあります。このようなデータは、再生可能エネルギーを組み合わせた加温システムの有効性を裏付けています。

また、近年ではAI制御やIoTを活用した「スマート制御型ソーラーシステム」も普及し始めています。これにより、日射量・外気温・湿度・風速などのデータをリアルタイムに取得し、最適な加温・放熱スケジュールを自動で設定することが可能です。これにより、過剰加温を防ぎながら効率的な温度管理が実現します。

【ポイント】 ソーラー暖房は初期投資こそ必要ですが、長期運用では燃料費の削減効果が高く、10年以内での投資回収が可能なケースもあります。

暖房自作でコストを抑える工夫

限られた予算でビニールハウスを温めたい場合、自作による暖房システムの構築は有効な選択肢です。特に個人菜園や小規模農家では、手軽で費用対効果の高いDIY加温方法が広く活用されています。市販の部材を工夫して組み合わせることで、初期投資を大幅に削減しながらも一定の保温効果を得ることが可能です。

最も手軽なのは、ペットボトルや黒塗りのドラム缶を用いた「太陽熱蓄熱法」です。日中に太陽光を吸収した水が夜間に放熱する原理を利用します。例えば、20Lの黒色ポリタンクを複数設置するだけでも、夜間のハウス温度を平均1〜3℃高く維持できるという報告があります。また、灯油缶を改良して作る簡易ストーブも人気があり、燃焼効率を高めるために煙突や断熱パイプを追加する工夫が見られます。

その他にも、石やレンガを地中に埋め込んで日中に蓄熱させ、夜間に放熱させる「蓄熱床」も有効です。コンクリートや天然石は比熱が高いため、一度温めると長時間熱を保持します。これらを組み合わせることで、機械的な暖房に頼らないパッシブ加温(自然エネルギーを利用した加温)が実現します。

【注意点】 自作暖房は安全管理を徹底することが前提です。特に火を使う装置を屋内に設置する場合は、一酸化炭素中毒や火災の危険性を十分に考慮し、換気設備を併用する必要があります。

また、こうした自作暖房の有効性は気候条件にも左右されます。晴天が多く日射量の高い地域では太陽熱利用型が有効ですが、曇天や降雪が多い地域では保温資材との併用が不可欠です。資材コストを抑えながらも安全で安定した環境を維持するには、温度センサーや湿度計を導入してデータを記録し、定期的に効果を検証することが大切です。

ビニールハウスを温める方法のまとめと選び方のポイント

- ビニールハウスは温室効果を利用して内部を自然に加温できる

- 断熱シートや保温資材を活用することで熱損失を最小限にできる

- 小型暖房機は狭いスペースに最適で経済的に運用できる

- 温水暖房は均一加温に優れるが導入コストは高めである

- ソーラー暖房は長期的に燃料費を削減できる持続的手法である

- 自作暖房は低コストで導入可能だが安全対策が重要となる

- 夜間の冷え込み対策は多層的な手法の組み合わせが効果的である

- 温度センサーや自動制御機器の導入で安定運用が可能となる

- 地域の気候条件に合わせた設計が成功の鍵を握る

- 断熱性能の向上が光熱費削減に直結する

- 換気と湿度のバランスを維持することが病害対策にも有効

- 補助金や公的支援を活用すれば導入負担を軽減できる

- 再生可能エネルギーとの併用で環境配慮型栽培が実現する

- 設備の定期点検と清掃が暖房効率を維持する鍵となる

- 最終的には、目的・規模・予算に応じた最適な組み合わせを選ぶことが重要である

🛒 ビニールハウスにおすすめの加温・保温グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

|---|---|---|

| 温風暖房機 | ビニールハウス用温風暖房機 | Amazonで見る |

| 保温カーテン | 二重構造フィルムタイプ保温カーテン | Amazonで見る |

| 小型暖房機 | 灯油式小型暖房機 | Amazonで見る |

※掲載している商品画像・情報は公式サイトおよび販売サイトより引用しております。著作権は各公式メーカー・販売サイトに帰属します。