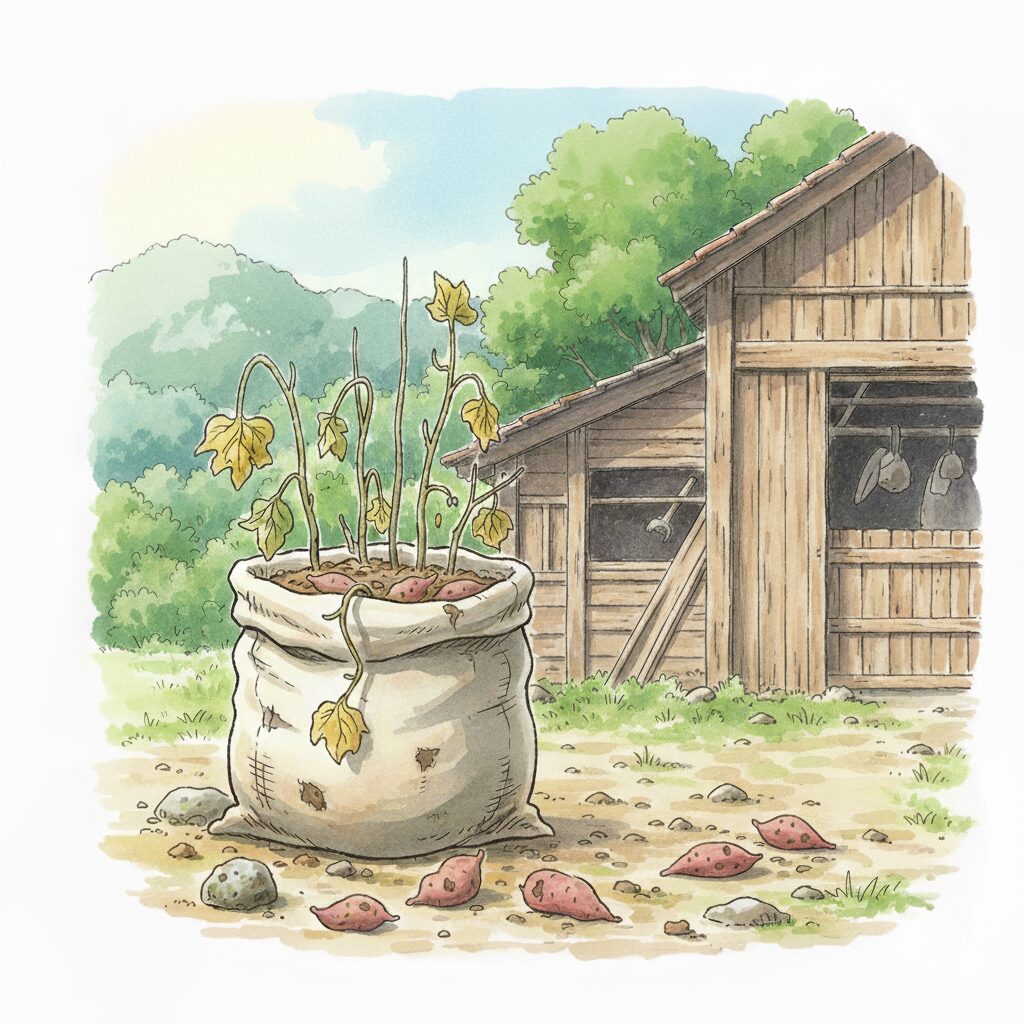

「サツマイモ 袋栽培 失敗」というキーワードで検索してこのページに辿り着いた方の多くは、「サツマイモが大きくならない」「形が悪い」「苗が途中で枯れてしまった」などの問題を経験しているはずです。サツマイモは比較的育てやすい作物として知られていますが、袋栽培という限られた環境では、土壌条件や水分バランス、温度管理などの小さな差が結果に大きく影響します。特に、根の酸素供給が不足したり、養分バランスが偏ったりすると、「サツマイモができない理由」が明確に表れます。

この記事では、初心者でも実践できる袋栽培の基本から、「サツマイモ不作の原因」や「つるぼけ」などの具体的な失敗パターン、さらにそれを防ぐための環境づくりや肥料管理までを、専門的かつ客観的に解説します。園芸学の知見や農研機構(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)の公開データを参考に、再現性の高い成功法則を紹介していきます。

- 袋栽培で起こりやすいサツマイモの失敗パターンと原因を理解できる

- 適切な土・肥料・日照条件を科学的根拠に基づいて設定できる

- サツマイモが育たない・枯れる場合の具体的なリカバリー方法を学べる

- 収穫量を安定させるための管理・改善手順がわかる

サツマイモの袋栽培で失敗したときの原因と基本対策

- サツマイモを袋で育てる際の基本条件

- サツマイモができない理由を知ることで防げる失敗

- サツマイモの苗が枯れたときの原因と再生法

- 育たないサツマイモを改善する環境づくり

- 大きくならないサツマイモに共通する土と肥料の問題

- サツマイモ不作の原因を見極めるチェックリスト

サツマイモを袋で育てる際の基本条件

袋栽培における最大の特徴は、限られた空間の中で根の成長・養分供給・排水が完結するという点です。サツマイモは根が深く横に広がる性質を持つため、20〜30L以上の容量を持つ袋が理想的です。袋の素材は不織布や厚手のポリエチレンが一般的で、通気性と保温性のバランスを考慮して選ぶことが推奨されます。特に夏季は袋内部の温度が上昇しやすいため、遮熱性の高い素材や白色系の袋を選ぶと根のストレスを軽減できます。

使用する培養土は「軽く・水はけが良く・通気性のあるもの」が基本です。サツマイモは乾燥に強い反面、過湿を嫌う性質を持っています。理想的なpH値は5.5〜6.5の弱酸性。市販の野菜用培養土に腐葉土や鹿沼土を2〜3割混ぜると、排水性と通気性が向上します。また、根の酸素供給を妨げないよう、袋の底と側面に数カ所の排水穴を設けると良いでしょう。

肥料管理においては、窒素・リン酸・カリウムのバランスが生育に直結します。特に窒素過多は「つるぼけ(葉とつるばかり茂り、芋が太らない現象)」を招くため、元肥として少量の緩効性肥料を混ぜるだけで十分です。サツマイモは痩せ地でも育つ特性を持つため、追肥のしすぎはむしろ逆効果になります。根の発育を促すためには、植え付けから30日後にカリウム主体の追肥を少量施すのが最も効果的です。

なお、農研機構の報告によると、サツマイモの塊根形成は地温25〜30℃が最適とされており、これを下回ると成長が鈍化します。袋栽培では直射日光による温度上昇を抑えるため、袋の下にレンガやスノコを敷くなどして通気を確保することが重要です。こうした環境設計が、袋栽培成功の第一歩となります。

サツマイモができない理由を知ることで防げる失敗

袋栽培で「サツマイモができない」と感じる場合、最も多い原因は「根域制限による酸素不足」と「栄養バランスの偏り」です。袋内部は自然の地面と異なり、根の呼吸に必要な酸素が不足しがちです。そのため、土を軽くふかふかに保ち、定期的に土の表面をほぐすことが必要です。特に梅雨時期や長雨のあとには、水分が滞留し根腐れの原因になります。袋の底からの排水を確認し、必要に応じて底を少し持ち上げるなどの調整を行うと良いでしょう。

もう一つの典型的な失敗が「肥料の使いすぎ」です。サツマイモは肥沃な土壌を好むわけではなく、栄養過多な環境ではつるが旺盛に伸びてしまい、芋の肥大が抑制されます。この状態が「つるぼけ」です。もしすでに葉が過剰に繁っている場合は、つる返し(つるを袋の中に戻して地面に触れさせない作業)を行い、栄養の流れを芋に戻すと改善します。

また、「サツマイモができない」要因には日照時間の不足もあります。サツマイモは光合成量に応じて根の養分貯蔵が進むため、1日6時間以上の直射日光が必要です。ベランダ栽培では南向きの位置を確保し、風通しを維持することが大切です。なお、日照不足を補うためにLED補光を用いる家庭菜園者も増えています。植物育成用LED(波長600〜660nmの赤色光)が効果的です。

最後に、袋栽培特有のリスクとして「温度の急上昇」にも注意が必要です。特に黒い袋を使用していると、夏場は地表温度が50℃を超える場合があります。遮光ネットを用いたり、袋を半日陰に移動させるなどして、根域の過熱を防ぐことが芋の形成には欠かせません。

サツマイモの苗が枯れたときの原因と再生法

苗が枯れてしまう最大の原因は、水分ストレスと根の呼吸障害です。サツマイモの苗は植え付け直後に根を形成し始めるため、この時期に過剰な水やりを行うと根腐れを引き起こしやすくなります。反対に、水分が極端に不足しても、根が乾燥して活着できません。理想的な水やり頻度は、植え付け後1週間は毎日軽く、根が定着したら3〜4日に1回に減らすのが基本です。

また、培養土の硬化や通気性の低下も苗の枯死原因の一つです。袋栽培では水分蒸発が早く、時間が経つと土が固まって根が酸欠になります。定期的に表面をほぐし、必要に応じて腐葉土を足して柔軟性を維持しましょう。苗がしおれた場合でも、根が完全に腐っていなければ復活する可能性があります。新しい培養土に植え替え、半日陰で管理すると再生が促進されます。

病害も枯れの原因として見逃せません。特に「フザリウム菌」などの土壌病原菌は、袋栽培でも発生することがあります。これを防ぐには、連作を避け、前年に使用した土を再利用しないことが基本です。農林水産省の資料でも、サツマイモつる割病の発生率は高温多湿条件下で増加すると報告されています。

再生を試みる際には、苗の茎の健康な部分を10〜15cm残して切り取り、新しい培養土に挿し木する「再植え付け法」が有効です。挿し木後は半日陰で管理し、根が再生するまで直射日光を避けます。根が確認できたら、徐々に日照時間を増やしていきましょう。この方法は特に家庭菜園レベルの小規模栽培において高い成功率を示します。

育たないサツマイモを改善する環境づくり

サツマイモが袋栽培で思うように育たないとき、多くの場合は「環境要因」に原因があります。袋の設置位置や通気性、日照時間、袋の素材など、見落としがちなポイントがいくつもあります。まず最も重要なのは、日照条件の確保です。サツマイモは光合成によってエネルギーを蓄え、そのエネルギーが芋の肥大化に使われます。したがって、日照が1日6時間未満の環境では、地上部ばかりが育ち、地下部の芋が十分に太らない傾向があります。南向きのベランダや庭先、風通しのよい場所を選び、他の鉢や遮蔽物によって陰にならないよう配置することが理想です。

また、風通しの悪い環境では湿気がこもり、灰色かび病や立枯病といった病害の発生リスクが高まります。これらの病気は根の発育を阻害し、結果的に芋の形成を妨げます。袋の下にレンガやすのこを敷いて地面と接触させないことで、排水と通気を改善できます。さらに、袋自体の素材にも注目しましょう。ビニール製の袋は保湿性が高い反面、蒸れやすいため、通気孔を多めに開けるか、麻袋・不織布製のものを選ぶと根腐れを防ぎやすくなります。

温度管理も見落とせない要素です。サツマイモは熱帯性植物であり、生育適温は25〜30℃、最低でも地温が18℃以上を必要とします。春先や秋口に気温が低下する際は、袋の下に断熱マットを敷く、夜間は簡易ビニールカバーをかけるなど、保温対策を施すことが効果的です。逆に真夏の直射日光下では、袋の内部温度が40℃を超えることもあり、根の呼吸が阻害されて成長が鈍ることがあります。その場合は、遮光ネットを20〜30%の範囲でかけて温度を調整します。

このように、環境の見直しだけでもサツマイモの成長は大きく改善されます。とくに「袋の位置」「素材」「温度」「通気性」の4要素をバランス良く整えることが、袋栽培成功のカギです。

大きくならないサツマイモに共通する土と肥料の問題

袋栽培でサツマイモが大きくならない原因として、最も多いのは「土の質と肥料設計の誤り」です。サツマイモは肥沃な土壌よりも、やや痩せた水はけの良い環境を好みます。粘土質や有機物の多い培養土をそのまま使用すると、根の呼吸が阻害され、芋が細く硬くなりやすい傾向があります。袋には30L以上の培養土を入れるのが目安で、その際に赤玉土(中粒)と腐葉土を7:3の割合で混ぜると、保水と通気のバランスが良くなります。

肥料管理においては、特に「窒素分の与えすぎ」が問題です。サツマイモは少ない肥料でも十分に育つ作物であり、植え付け時に緩効性肥料を少量混ぜる程度で十分です。窒素が過剰になると、つるや葉が過剰に茂る「つるぼけ」が起こり、芋の肥大が抑制されます。これを防ぐには、追肥のタイミングと成分バランスを見直すことが大切です。植え付け後1か月を過ぎたころに、リン酸とカリを主体とした肥料(例:8-8-24など)を少量追肥するのが効果的です。

さらに、袋栽培では土の容積が限られるため、根の発達スペースも制約されます。根が袋の底や側面に当たると、成長が物理的に阻害されるため、柔らかく膨張性のある培養土を使用することが重要です。硬化した古い土を使い回す場合は、ふるいにかけて細かい粒子を除去し、再生材や腐葉土を加えて通気性を確保しましょう。また、つる返し(つるを持ち上げて根を切らずに元の袋内へ戻す作業)を定期的に行うと、養分が地上部から地下部の芋へ集中しやすくなります。

参考までに、農林水産省の資料では、サツマイモの最適な土壌pHは5.5〜6.5とされており、酸性土壌では芋が細く硬くなる傾向があると報告されています。このため、土づくりの際には苦土石灰を少量混ぜてpHを調整するとよいでしょう。

サツマイモ不作の原因を見極めるチェックリスト

サツマイモの袋栽培において不作が起こる原因は、一つではなく複合的です。見た目には順調に育っていても、内部で根の酸欠や肥料バランスの崩れが進行していることがあります。そうした失敗を未然に防ぐためには、定期的な観察とチェックリストの活用が有効です。以下に、不作を防ぐための実践的な点検項目を挙げます。

- 日照時間は1日6時間以上確保されているか

- 袋の底に排水穴があり、水が溜まっていないか

- 土壌のpHが5.5〜6.5の範囲に収まっているか

- つるが過剰に伸びていないか(つるぼけ兆候)

- 葉色が濃すぎないか(窒素過多のサイン)

- 袋が直射日光で過熱していないか

- 水やりの頻度が多すぎないか(根腐れリスク)

- 袋の通気孔や排水口が詰まっていないか

このように、チェック項目を「日照」「排水」「肥料」「通気」の4カテゴリーに分けて管理することで、問題の早期発見が容易になります。とくに夏場は環境変化が激しいため、週1回の確認を習慣化すると良いでしょう。チェックリストは紙やスマホのメモアプリなどに記録しておくと、栽培経過の比較にも役立ちます。

また、袋の内部環境は外から見えないため、栽培初期・中期・収穫前の3段階で「試し掘り」を行い、生育状態を確認するのも有効です。芋の肥大が進んでいない場合は、通気性・肥料バランスのいずれかに問題があると判断できます。このように定期的な観察を通じて環境要因をコントロールすることで、不作を防ぐ精度が飛躍的に向上します。

サツマイモの袋栽培で失敗しない管理と収穫の極意

- 形が悪いサツマイモにならないための土壌管理

- サツマイモが大きくなりすぎるのはなぜですかの答えと対策

- 水やりと日照で変わるサツマイモの成長バランス

- 袋栽培でよくあるサツマイモの失敗事例

- 失敗しない袋栽培のコツまとめ

- 収穫までの管理スケジュール

形が悪いサツマイモにならないための土壌管理

袋栽培で「形が悪い」「細長くねじれた」「くびれができた」などのサツマイモができる原因は、ほとんどが土壌環境にあります。特に、固く締まった土や過剰な肥料分、根が物理的に障害物にぶつかることが主な要因です。サツマイモの根は成長過程で自由に膨らむ空間を必要とするため、柔らかく粒子の均一な土壌が理想的です。赤玉土や鹿沼土をベースに、軽石やパーライトを2割ほど混ぜることで、通気性と保水性のバランスを両立させることができます。これにより、根が均等に伸び、芋の形も美しく仕上がります。

また、袋栽培では袋の底部が水分を保持しすぎる傾向があるため、底部に厚めの軽石層(3〜5cm)を設けて排水性を高めると良いでしょう。過湿状態が続くと根が酸欠を起こし、表皮が割れたり不均一な形状になりやすくなります。肥料の成分バランスも重要で、窒素過多は「つるぼけ」を引き起こすだけでなく、芋の表面を粗くし、品質を低下させます。肥料はカリウムを多めに含むタイプを選び、リン酸を補うことで、芋の形成と糖度向上に寄与します。

袋の置き方も形状に影響します。袋が傾いていると、根が一方向に偏って伸び、芋が曲がったり扁平になったりします。安定した場所に袋を設置し、風などで倒れないよう重しを置くことも重要です。さらに、収穫のタイミングにも注意が必要です。成熟を過ぎたサツマイモは、内部に空洞(す入り)が生じやすく、食感や見た目が悪くなります。葉が黄色く変わり始めた段階で収穫を行うのが、最も美しい形に仕上がるタイミングです。

最後に、栽培後の管理として「土の再利用」についても触れておきます。使用済みの土は、根や有機残渣が混じって固まりやすく、翌年そのまま使うと芋の形が悪くなります。使用後はふるいにかけ、堆肥や腐葉土を追加して構造をリセットしておくことが望ましいでしょう。こうした小さな積み重ねが、袋栽培でもプロ並みの仕上がりを生みます。

サツマイモが大きくなりすぎるのはなぜですかの答えと対策

袋栽培では「サツマイモが大きくなりすぎた」「皮が硬くて割れてしまった」といった相談も多く見られます。この現象の主な要因は、肥料過多・乾燥・日照時間のアンバランスです。特に、肥料中の窒素やカリウムの過剰供給によって成長が早まり、短期間で急激に芋が肥大化することで、表皮に亀裂が入ることがあります。袋栽培では栄養分が逃げにくいため、地植えよりもこの傾向が顕著になります。

また、乾燥と過湿を繰り返す「水分ストレス」も皮割れや奇形の原因となります。サツマイモは乾燥には比較的強い作物ですが、極端に乾いた状態から急に水を与えると、根が膨張しすぎて細胞が破裂し、表面が割れる現象が起こります。水やりは常に「土の表面が乾いたら、底から水が出る程度に与える」を基本にし、一定のリズムを保つことが大切です。夏季には朝夕の涼しい時間帯に行い、気温35℃を超える時間帯の潅水は避けましょう。

また、「過剰な日照と高温」も大きくなりすぎる原因の一つです。強い直射日光が続くと、袋の内部温度が上がりすぎて根が活性化し、肥大が加速します。この場合、遮光ネットや反射シートを利用して温度を制御することで、適正な成長速度を維持できます。さらに、つるの伸び方にも注目してください。つるが過剰に広がると、光合成が過剰に行われ、芋への栄養供給が一気に進みすぎてしまいます。月1回程度の「つる返し」を行い、地面に根が張らないよう管理することで、成長バランスが整います。

品質を保つためには、肥料設計の見直しが最も効果的です。窒素を抑え、リン酸とカリウム中心の肥料(例:8-12-24)を用い、施肥間隔を2〜3週間空けて少量ずつ与えると、ゆるやかな生育が促されます。また、地温を一定に保つことで過肥大を防ぐこともできます。袋の下に遮熱マットを敷いたり、風通しの良い位置に移動させることも有効です。これらの工夫により、芋のサイズが適正になり、甘味や食感のバランスも改善されます。

水やりと日照で変わるサツマイモの成長バランス

サツマイモの袋栽培における成長バランスは、「水」と「光」に大きく左右されます。とくに、袋という閉鎖的な環境では、地植えよりも水分や温度の変化が急激に起こるため、適切な管理が欠かせません。まず、水やりの基本ですが、サツマイモの根は浅い層に張るため、頻繁な水やりは逆効果になることがあります。根が常に湿った状態になると、呼吸が阻害され、根腐れや病害を引き起こします。

理想的な水やりの頻度は、定植直後〜2週間は毎日、根が張り始めてからは3〜4日に1回が目安です。特に梅雨明け後の乾燥期には、朝の涼しい時間帯に水を与えることで蒸発を防ぎ、夜間の過湿を避けることができます。土の乾き具合を判断するには、指で2〜3cmほど掘ってみて湿り気を確認するのが確実です。表面が乾いていても内部が湿っていることが多いため、見た目だけで判断しないようにしましょう。

日照については、サツマイモは「光合成効率の高い作物」として知られています。1日6時間以上の日光が確保されると、光合成による糖生成が活発になり、芋の甘味と肥大化が進みます。逆に、日照不足では地上部が徒長し、芋が細くなります。袋栽培では、袋を地面に直置きせず、台やブロックの上に置くことで光の反射を活かすことができます。また、袋を定期的に90度ずつ回転させ、全体に均一に日が当たるようにすると、形や色づきが安定します。

さらに、過度の日照や高温対策として、7月以降は遮光ネットを20〜30%の範囲で使用するのが理想です。完全に日を遮ると光合成が阻害されるため、半透明タイプのネットを推奨します。袋の温度が40℃を超えると根が傷みやすいため、地温を25〜30℃の範囲に保つよう工夫しましょう。こうした水分と日照のバランス管理が、最終的な収穫量と品質に直結します。

袋栽培でよくあるサツマイモの失敗事例

袋栽培はスペースを取らず、初心者にも取り組みやすい方法ですが、実際には「見えない部分のトラブル」が多く、思わぬ失敗につながることがあります。ここでは、実際の家庭菜園や農業試験場の事例をもとに、よくある失敗例とその対策を紹介します。

① つるぼけ現象(葉ばかり茂って芋ができない)

主な原因は、肥料の窒素過多です。肥沃な土や野菜用培養土をそのまま使うと、窒素が多すぎて地上部ばかり育ちます。対策としては、肥料を控えめにし、カリを多く含む配合(例:6-10-24)に変更することが効果的です。

② 根腐れ・黒根病

排水不良が最大の要因です。袋の底に水抜き穴が少ない、または詰まっていると、雨水や余分な水が滞留して根が窒息します。底に軽石層を設け、袋の側面にも通気孔を開けると改善します。

③ 芋が割れる・裂ける

乾燥と過湿の繰り返しによって急激な水分吸収が起こると、芋の表皮が破裂します。定期的に一定量の水を与え、極端な乾燥を避けることが大切です。また、追肥直後の過剰な水やりも避けましょう。

④ 芋が細長くなる・くびれる

土の硬化や石混じり、袋の傾きが原因です。袋を平らな場所に設置し、定植前に土をふるって均一にしておくことで防げます。

⑤ 成熟前の収穫ミス

葉がまだ青々としている段階で収穫すると、芋が未熟で甘味が出ません。葉が7割ほど黄変し始めたタイミングが適期です。

これらの失敗の多くは、「袋の環境が閉鎖的である」という特徴から生じます。袋栽培では、地温・通気・排水のバランスを“目に見えないところ”で整えることが成功の鍵です。観察と記録を怠らず、環境変化に応じて柔軟に調整することが、継続的な収穫につながります。

失敗しない袋栽培のコツまとめ

ここまでの内容を踏まえて、袋栽培でサツマイモを成功させるためのポイントを整理します。袋栽培は地植えに比べて環境をコントロールしやすい反面、わずかな管理ミスが結果に直結します。以下のポイントを守るだけで、収穫量・形・味のすべてが向上します。

- 袋の容量は30L以上を目安にし、底部に排水層を設ける

- 日照6時間以上・通気良好な場所を確保する

- 肥料は控えめに。植え付け時に緩効性肥料を少量混ぜるだけ

- つる返しを月1回行い、栄養を芋に集中させる

- 水やりは「乾いたらたっぷり」。過湿と乾燥の繰り返しを避ける

- 袋の内部温度を25〜30℃に保ち、真夏は遮光ネットで調整する

- 収穫前には1〜2週間水を控え、糖化を促す

また、袋栽培の大きな利点は「移動が容易」な点です。成長に合わせて日照や温度条件を調整できるため、季節や天候の変化に柔軟に対応できます。逆に、この特性を活かせないと、地植えよりも成績が落ちることもあります。袋の位置を定期的に見直し、「環境を植物に合わせる」意識を持つことが大切です。

さらに、収穫後の「追熟」も袋栽培の仕上げとして重要です。掘りたてのサツマイモはデンプンが多く、甘味がまだ十分に出ていません。20〜25℃・湿度80〜90%の環境で1〜2週間保存すると、デンプンが糖に変化し、甘味が増します。段ボールや新聞紙に包んで常温で追熟するだけでも十分効果があります。

収穫までの管理スケジュール

最後に、袋栽培でのサツマイモ栽培スケジュールを季節ごとに整理します。タイミングを把握しておくことで、成長段階ごとの管理がより明確になります。

| 時期 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 4月中旬〜5月上旬 | 袋に培養土を準備し、苗を植え付け。活着まで毎日水やり。 |

| 5月下旬〜6月 | 根が張り始める時期。週3回の水やりに減らし、つる返しを1回実施。 |

| 7月〜8月 | 旺盛な生育期。遮光ネットで温度調整。追肥は1回だけ(カリ中心)。 |

| 9月 | 芋の肥大期。水やりを控えめにし、過湿を避ける。葉色を観察。 |

| 10月〜11月 | 収穫期。葉が黄変したら収穫。収穫後は1〜2週間追熟。 |

このスケジュールを基準に、地域の気候差や袋の置き場所の条件に応じて微調整すると良いでしょう。サツマイモは手間をかけすぎず、自然のリズムに寄り添うことで最も美味しく育ちます。袋栽培であっても、適切な環境と観察を続ければ、甘くて形の良い芋を確実に収穫することができます。

🛒 サツマイモにおすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

|---|---|---|

| 培養土 | サツマイモ用培養土 20L | Amazonで見る |

| 肥料 | サツマイモ・サトイモの肥料 450g | Amazonで見る |

| 温湿度計 | 湿度計 温度計 温湿度計 室内 | Amazonで見る |

| 栽培袋 | 栽培袋 フェルト 不織布ポット | Amazonで見る |

袋や土をそろえるのがちょっと面倒…という方には、専用の袋栽培キットが便利です。

※掲載している商品画像・情報は公式サイトおよび販売サイトより引用しております。著作権は各公式メーカー・販売サイトに帰属します。