「家庭菜園 ほったらかし」で検索する人の多くは、忙しい日々の中でも手軽に野菜づくりを楽しみたいと考えているのではないでしょうか。できれば手間をかけずに、放置気味でも育ってくれる野菜があれば理想的ですよね。中でも、一度 植えると毎年収穫できる野菜は、特に人気が高まっています。虫がつかない、手間が少ない、育てやすいといった条件を満たす野菜が知りたい方のために、この記事では家庭菜園初心者でも挑戦しやすい「ほったらかし」で育てられる野菜を厳選し、ランキング形式で紹介します。「一番簡単に作れる野菜は何ですか?」という疑問にもお答えしながら、長く続けられる家庭菜園のコツをお伝えしていきます。

※完全な放置ではなく、最低限の水やりや様子確認は必要です。

- 一度植えるだけで毎年収穫できる野菜がわかる

- 放置でも育てやすい家庭菜園向きの野菜がわかる

- 虫がつきにくい育てやすい野菜の特徴がわかる

- 家庭菜園初心者におすすめの簡単な野菜がわかる

Contents

家庭菜園のほったらかしで始める簡単野菜作り

水やりだけで発芽したプランター 画像出典:筆者

- 一度植えると毎年収穫できる野菜のおすすめ

- 虫がつかない野菜で手間いらずの家庭菜園

- 放置でも育つ丈夫な野菜とは?

- 一番簡単に作れる野菜は何ですか?を解説

- 初心者でも失敗しない野菜選びのコツ

一度植えると毎年収穫できる野菜のおすすめ

アスパラガス・みょうが・ニンニクのイメージ図

一度の植え付けで、数年〜十数年にわたり収穫が可能な野菜は、忙しい人や家庭菜園の手間を減らしたい人にとって、非常に魅力的な選択肢です。特に「ほったらかし」で育てやすい多年性の野菜は、家庭菜園を長く楽しむための強い味方になります。

たとえばアスパラガスは、多年草として代表的な存在です。最初の1~2年は根の成長を優先させる必要があり、収穫を控える期間が続きますが、いったん根がしっかりと張れば、毎年春になると新芽がどんどん出てきて、10年以上も繰り返し収穫することが可能です。アスパラガスは手入れも比較的少なくて済み、植えた場所さえ確保できれば省スペースで管理できます。

また、みょうがも初心者にとって非常に扱いやすい多年草の一つです。みょうがは地下茎で増えていく性質があるため、特別な手間をかけなくても年々株が広がり、収穫量が増えていきます。半日陰でも育つため、日当たりのあまり良くない場所でも栽培が可能で、庭の隅を有効活用したい方にも向いています。

にんにくも長期的に楽しめる野菜として人気があります。厳密には多年草ではなく「一年草扱い」の作物ですが、収穫後に分けつした小さな球を残しておけば、自然に翌年も芽が出てきます。こうした“半放置”での再生栽培ができるのも、家庭菜園においては非常に便利なポイントです。

その他にも、わけぎやニラ、フキといった野菜も毎年再生し、長期にわたって収穫が楽しめます。これらは植えた後も大きな管理は不要で、数年単位で植え替えが必要になる程度です。肥料の追加や雑草取りさえ適度に行えば、放っておいても自然に育ち、季節が来るたびに収穫できます。

ただし注意したいのは、「完全な放置」では健康な状態を保つのが難しい点です。多年草の野菜は一度植えると根が長く土中に残るため、栄養不足や土壌の疲労が起こりやすくなる傾向があります。毎年1~2回の追肥や、周囲の雑草の除去といった最低限のメンテナンスは欠かせません。

このように、一度植えるだけで毎年収穫できる野菜を選べば、家庭菜園の作業量はぐっと減ります。忙しい日常の中でも“ながら栽培”が可能になり、収穫の楽しみを長く維持できるようになります。家庭菜園を始めたばかりの方や、手間を減らしたい人には、ぜひ取り入れてほしい野菜のジャンルです。

虫がつかない野菜で手間いらずの家庭菜園

手間がかからず、虫の被害が少ない野菜を選ぶことで、家庭菜園はぐっと始めやすくなります。特に、ネギ類やハーブ類(バジル・ローズマリーなど)は、香りが強く害虫を寄せつけにくいことで知られています。

例えば、ニラや万能ねぎは生命力が強く、虫に狙われにくいので初心者にも扱いやすいです。ハーブ類は見た目も良く、料理にも活用できるため、楽しみながら育てられる点が魅力です。

ただし、湿気が多い環境ではナメクジなどの被害が出ることもあります。風通しを良くしたり、水はけの良い土を使うことで対策が可能です。

放置でも育つ丈夫な野菜とは?

日々忙しくてなかなか手入れができない方には、放置でも育つ丈夫な野菜が適しています。代表的なものとしては、じゃがいも、さつまいも、しそ、大葉などがあります。

これらは生命力が強く、多少の乾燥や雑草にも負けずに成長するため、こまめな水やりや害虫対策ができなくても育てやすい特徴があります。とくにじゃがいもは、種いもを土に埋めるだけで、数カ月後には収穫できる手軽さが魅力です。

一方で、育ちすぎると管理が難しくなることもあります。例えば、しそは放っておくと種が飛んで翌年勝手に生えてくるため、場所を選ばないと他の植物を圧迫する可能性もあります。

一番簡単に作れる野菜は何ですか?を解説

最も手軽に育てられる野菜として人気なのが「ラディッシュ(はつか大根)」です。成長スピードが非常に早く、種まきからわずか3〜4週間ほどで収穫できるため、家庭菜園の入門に最適とされています。

ラディッシュはベランダやプランターでも育てられ、比較的狭いスペースでも十分に栽培可能です。土も特別なものは必要なく、市販の野菜用培養土で問題ありません。さらに、害虫がつきにくく、失敗しにくい点も初心者向きです。

ただし、急激に暑くなる時期や湿気が多い季節では、根が割れたり味が落ちる場合があるため、春や秋の穏やかな気候で始めるのがおすすめです。

一番簡単なラディッシュ、実は「タイミング」が命?

私も「はつか大根」の名前に惹かれて始めましたが、放置しすぎて根が割れてしまったことがあります。 「20日経ったら、とにかく一度抜いてみる!」 この「収穫のタイミングだけは逃さない」という一点に絞るのが、ズボラ流で美味しく食べる秘訣だと気づきました。

初心者でも失敗しない野菜選びのコツ

キャンバで作成した初心者マーク

家庭菜園を始める際に最も重要なのは、「環境に合った野菜」を選ぶことです。たとえ人気の野菜でも、日当たりや水はけが悪い場所ではうまく育たない場合があります。まずは、自宅の環境をよく観察することが大切です。

次に、育てやすさで選ぶなら「収穫までが早く、虫がつきにくい野菜」を選ぶのがポイントです。例えば、万能ねぎやベビーリーフは生育が早く、管理も比較的簡単です。これにより、栽培のリズムを早くつかむことができます。

また、種から育てるのが不安な方は、苗から始めると安心です。ホームセンターなどで購入できる苗は、すでにある程度成長しているため、初心者でも成功しやすくなります。特にミニトマトの苗は人気が高く、プランターでも育てやすい一品です。

忙しくても続く家庭菜園のほったらかしのコツ

ほったらかしてても芽が出たプランター 画像出典:筆者

- ほったらかしで収穫できる野菜ランキング

- 日当たりや水やりの最小限のポイント

- 家庭菜園に向くプランターと土の選び方

- 害虫対策がいらない環境づくりの工夫

- 季節ごとのおすすめ野菜スケジュール

- 続けやすい家庭菜園の習慣化のアイデア

ほったらかしで収穫できる野菜ランキング

ほったらかしで収穫できる野菜ランキングイメージ図

あまり手間をかけずに育てられる野菜を重視するなら、生命力が強く、自然のままでも育ちやすい種類を選ぶのが理想です。ここでは、ほったらかしでも比較的よく育つ野菜をランキング形式で紹介します。

1位:さつまいも

栽培期間は長めですが、水やりの頻度も少なく、土に植えておくだけで成長します。雑草に負けず、失敗も少ない優秀な野菜です。

2位:しそ(大葉)

一度植えると種がこぼれて翌年も自然に生えてくることがあり、非常に強健です。虫もあまりつかず、日当たりがあれば育てやすいです。

3位:にんにく

秋に植えて春に収穫するにんにくは、水やりも控えめで、寒さにも強く放置栽培に向いています。ベランダ菜園にも適しています。

4位:ミントなどのハーブ類

繁殖力が高く、乾燥にも強いため、ほとんど手をかけずに育ちます。料理の彩りやお部屋の芳香剤、観賞用など、利用用途も幅広い点が人気です。

5位:じゃがいも

日照と排水性の良い土があれば、芽が出てからは基本的に放任でも育ちます。ただし、植えつけ時期と土寄せの作業だけは押さえておきたいポイントです。

このように、手をかけずに楽しめる野菜も多く存在します。生活スタイルに合わせて、無理のない野菜選びをすることが、長く家庭菜園を続けるコツです。(サカタのタネ公式サイト)

ミントは「プランター限定」が鉄則!

ランキング4位のミント。とにかく丈夫で放置OKなのが魅力ですが、地植えにすると庭中がミントだらけになることも(笑)。 忙しいママが後で困らないためには、「独立したプランターで育てる」のが、管理の手間を増やさないための賢いコツです。

日当たりや水やりの最小限のポイント

キャンバで作成したポイントマーク

家庭菜園で失敗しにくくするには、日当たりと水やりの基本をしっかり押さえることが欠かせません。特に、ほったらかし栽培を目指すなら、この2点の条件を最初に整えることが重要です。

まず日当たりですが、多くの野菜は「1日4時間以上」の直射日光が必要です。特に葉物野菜や果菜類(トマト、ピーマンなど)は、日照不足で成長が遅れたり味が落ちたりします。ベランダ栽培であれば、南向きの場所を優先して確保しましょう。

水やりについては、「土の表面が乾いたらたっぷり与える」のが基本です。ただし、過剰な水やりは根腐れの原因になります。鉢底から水が流れ出る程度を目安にすると、ちょうど良い量になります。また、朝方に水やりをすると蒸れを防ぎやすく、病気の予防にもつながります。

これらのポイントを押さえるだけで、水やりや日照の管理に時間を取られにくくなり、ぐっと手間が減ります。

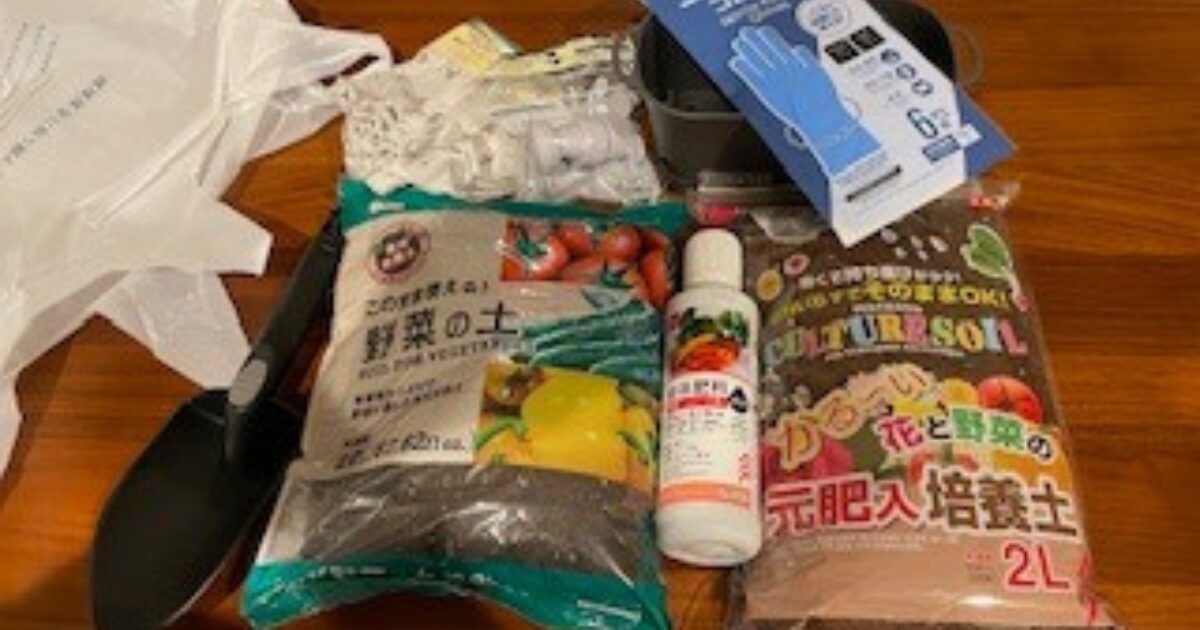

家庭菜園に向くプランターと土の選び方

100均で購入した家庭菜園グッズ 画像出典:筆者

適切なプランターと土を選ぶことで、初心者でも失敗しにくい家庭菜園が実現できます。これは、野菜の根が健康に育つための基本環境を整えることに直結するためです。

まずプランターは、「深さ」と「排水性」が重要です。例えば、葉物野菜であれば深さ15〜20cm程度で十分ですが、ミニトマトやナスのような根が深く伸びる野菜は、30cm以上の深さがあるものを選びましょう。また、底に水抜き穴がしっかりあることが大前提です。受け皿付きタイプであれば、室内やベランダでも安心して使えます。

土については、市販の「野菜用培養土」を使えばまず間違いありません。初心者が自己配合するのは難易度が高いため、通気性・保水性・排水性のバランスが取れた培養土がベストです。元肥(最初に入っている肥料)入りの製品を選べば、最初の1か月ほどは追肥も不要になります。

こうして適切な資材を選ぶことで、野菜の育ちが良くなり、自然と世話の頻度も減っていきます。

害虫対策がいらない環境づくりの工夫

家庭菜園では虫の被害に悩まされることも多いですが、最初から「虫が寄りつきにくい環境」を整えておけば、薬剤を使わずに済むケースもあります。

最も基本的な対策は「風通しの確保」です。密集して植えると蒸れやすく、アブラムシやハダニが繁殖しやすくなります。植え付けの間隔をやや広めに取ることで、風が抜けやすくなり虫が寄りにくくなります。

次に、植物の種類選びも効果的です。前述の通り、しそ、ねぎ、ハーブ類(ミントやバジルなど)は香りが強く、虫を遠ざける性質があります。これらを野菜の近くに植える「コンパニオンプランツ」として活用する方法も有効です。

さらに、光と反射を利用した「銀色マルチシート」や、プランターの周囲にアルミホイルを敷くと、虫が目をくらまされて寄り付きにくくなります。※夏場は照り返しによる温度上昇に注意が必要ですが、手軽に試せる虫除け対策の一つです。いずれも安価で簡単に導入できるため、ぜひ試してみてください。

まず春(3~5月)は、家庭菜園のスタートに最適な時期です。ミニトマト、きゅうり、なすなどの夏野菜の植え付けが始まり、気温も安定してくるため育てやすくなります。また、葉物野菜やラディッシュなども春まきに適しており、収穫までが早いので初心者にも人気です。

夏(6~8月)は、暑さに強い野菜の収穫期にあたります。ズッキーニやピーマンなどがこの時期に最盛期を迎えますが、水やりの頻度が増えるため、朝か夕方の時間帯に行うのがコツです。加えて、秋まき野菜の準備として土のリフレッシュを行うと、次のシーズンがスムーズになります。

秋(9~11月)になると、ブロッコリーやほうれん草、大根などの根菜類の種まきに適した時期です。気温が下がり、虫の発生も少なくなるため、初心者がチャレンジしやすい季節です。

冬(12~2月)は、寒さで多くの野菜の生育が止まりますが、寒冷地に強い「そらまめ」「玉ねぎ」「にんにく」などの越冬野菜はこの時期に植えて、翌春に収穫します。作業量が少ないため、のんびり準備を進めるのに適しています。

このように、年間を通じて少しずつ作業を取り入れると、無理なく家庭菜園を続けることができます。

続けやすい家庭菜園の習慣化のアイデア

家庭菜園を継続するうえで大切なのは、「日常の生活に自然と組み込む工夫」です。始めたばかりの頃はやる気があっても、少しずつ世話が負担になってしまうことも少なくありません。

そこでおすすめなのが、「1日5分だけ菜園をチェックする習慣」です。朝の出勤前や夕食後など、自分の生活リズムに合わせて短時間の観察を日課にすると、作業のハードルが下がります。水やり・葉の変化・虫の確認などを数分で済ませるように意識すれば、自然と継続できるようになります。

また、スマートフォンで記録を残すのも効果的です。苗を植えた日や収穫日、成長の様子を写真付きで記録しておくことで、栽培の流れを把握しやすくなります。振り返るときの楽しみにもなり、モチベーションが続きやすくなります。

さらに、「育てる種類を増やしすぎない」のもポイントです。最初は1~2種類に絞ることで、管理が簡単になります。慣れてきてから種類を増やしていくと、失敗も減り達成感も高まります。

このような工夫を取り入れることで、家庭菜園が日常の楽しみに変わっていきます。

家庭菜園のほったらかしでも続けやすい野菜作りのポイント総まとめ

- 一度植えると毎年収穫できる多年草野菜が家庭菜園に適している

- アスパラガスは10年以上収穫可能で手入れも少なく済む

- みょうがは半日陰でも育ちやすく放任でも収穫量が増える

- にんにくは収穫後の球を残せば翌年も自然に育つ

- ニラやわけぎは虫がつきにくく放っておいても育ちやすい

- ネギ類やハーブ類は香りで害虫を寄せつけにくい

- じゃがいもやさつまいもは水やりが少なくても育つ

- ラディッシュは3~4週間で収穫でき初心者に向いている

- ミニトマトの苗はプランター栽培に適し初心者でも成功しやすい

- 収穫までが早く虫のつきにくい野菜は継続しやすい

- 日照は1日4時間以上、土の乾燥具合を見て水やりを調整する

- プランターは野菜の根の深さに応じた深型を選ぶべき

- 銀色マルチシートやハーブの活用で無農薬の虫除けができる

- 季節に応じて野菜の栽培スケジュールを立てることが大切

- 毎日5分だけでも菜園を観察する習慣が継続のコツになる