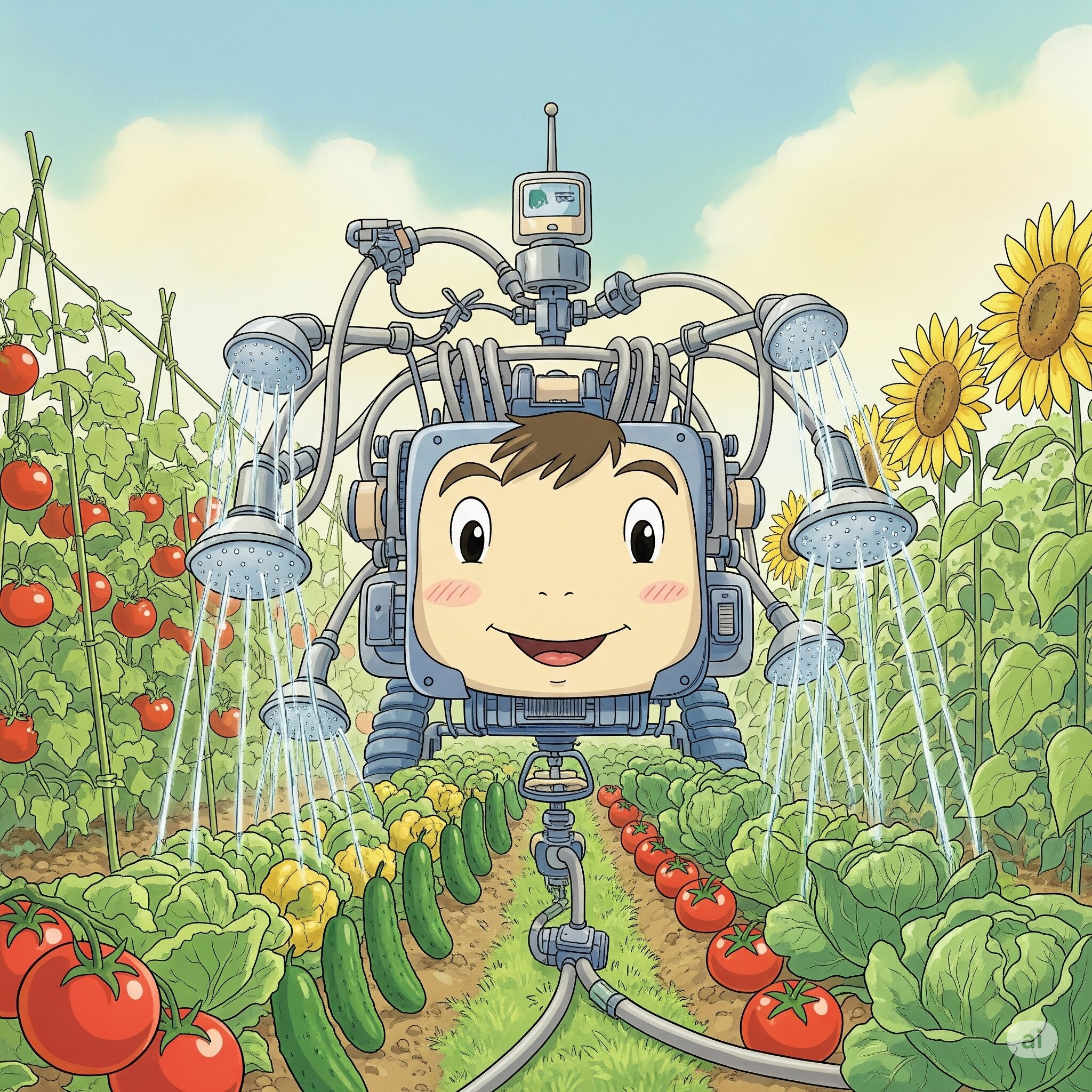

家庭菜園で水やりを自動化したいと考えている方に向けて、この記事では「家庭 菜園 水 やり 自動」に関する基本知識や具体的な方法を詳しく解説する。特に、自動水やり機の種類や選び方、自作で作るコツなども紹介し、費用を抑えつつ効率よく水やりを実現するためのヒントを提供する。

また、畑に水道がない場合の対策として自動水やり機 タンク式や畑の水やりに便利な道具、ポンプの選び方についても触れる。ソーラータイプの自動水やり機のメリットもわかりやすく説明し、電源がなくても使える方法を提案する。

さらに、家庭菜園で1日に何回水やりすればいいか、自動水やり機の水やり時間は何分が適切か、長期不在時の水やり対策、そして水のあげすぎが植物に与える影響など、実際の管理でよくある疑問にも答えていく。これから自動水やり機を導入しようと考えている方や、自作で自動水やり機 タンク式自作に挑戦したい方にとって役立つ内容をまとめている。

- 自動水やり機の種類と仕組みについて理解できる

- 畑に水道がない場合の水やり対策がわかる

- 家庭菜園で適切な水やり時間と頻度がわかる

- 自動水やり機の自作方法と選び方がわかる

家庭菜園の水やり自動化の基本とは

- 自動水やり機とは?基本の仕組みを解説

- 自動水やり機は何分くらいが適切?

- 家庭菜園で水のあげすぎは良くない?

- 家庭菜園で1日に何回水やりすればいい?

- 長期不在時の水やりはどうすればいい?

自動水やり機とは?基本の仕組みを解説

自動水やり機とは、設定した時間やセンサーの反応によって、自動で植物に水を与える機械です。

これがあることで、毎日の水やり作業を手放しで行えるようになります。

主に、タイマー式・センサー式・ソーラー式などの種類があり、水源からチューブを通じて植物の根元に水を供給します。

タイマー式は指定した時間に水を出し、センサー式は土壌の湿度を感知して自動で水を与えます。

例えば、晴天が続いて乾燥しやすい時期でも、センサー式であれば乾き具合に応じて適切なタイミングで水やりが可能です。

ソーラー式は電源不要で、日当たりのよい畑や庭に適しています。

ただし、設置には多少の初期設定が必要で、ホースの取り回しや水圧の調整に時間がかかる場合もあります。

それでも一度セッティングすれば、旅行中や仕事で忙しい日も安心して家庭菜園を続けられるのが魅力です。(みんなの農業広場)

自動水やり機は何分くらいが適切?

水やりの時間は、作物の種類・季節・気温・日照時間などによって異なりますが、一般的には1回あたり5〜10分が目安です。

これは、植物の根に十分な水分が届き、なおかつ水が地表に溜まりすぎてしまわない時間だからです。

例えば、トマトやピーマンなど水分管理が大切な作物であれば、やや短めの時間設定が適しています。

一方で、夏場など乾燥しやすい時期には、朝と夕方にそれぞれ5分ずつなど、1日2回の設定にすることで水切れを防げます。

設定時間が長すぎると、根腐れや病気の原因になるため注意が必要です。

前述の通り、センサー式の自動水やり機であれば、土の乾燥具合を感知して適切な時間だけ水を与えてくれるため、過剰な水やりを避けることができます。

設定を見直しながら、植物の様子を観察して最適な時間を見つけることが大切です。

家庭菜園で水のあげすぎは良くない?

はい、水を与えすぎると植物にとってはむしろ悪影響になることがあります。

特に家庭菜園では、鉢植えや小規模な畝が多いため、水の逃げ場がなく、根腐れのリスクが高まります。

これは、土の中の酸素が不足し、根が呼吸できなくなるためです。結果として、植物の成長が鈍くなったり、病気にかかりやすくなったりします。

例えば、毎日同じ時間にたっぷりと水をあげていると、表面は乾いていても土中は湿りすぎていることがあります。

このような状態が続くと、植物は必要以上に水分を吸収できず、根がダメージを受けます。

このように考えると、「毎日=正解」ではありません。水やりは、土の状態や天候に応じて調整することが重要です。

自動水やり機を使う場合でも、過剰に水を出さないよう、設定時間と頻度を見直すことをおすすめします。

家庭菜園で1日に何回水やりすればいい?

水やりの回数は、季節・天候・作物の種類によって異なりますが、基本的には「1日1回〜2回」が目安になります。

ただし、それが必ずしも毎日必要というわけではありません。

例えば、夏場で気温が高く、土が乾きやすい時期であれば朝と夕方の2回に分けて水を与えるのが理想的です。

一方、春や秋など気温が穏やかな時期であれば、1日1回もしくは2〜3日に1回の水やりでも問題ありません。

植物の状態をよく観察することが大切で、土の表面が白っぽく乾いている・葉がややしおれてきているといったサインがあれば、しっかり水を与えるようにします。

また、鉢植えは地面に比べて乾きやすいため頻度が増える傾向があります。

逆に、地植えの畑やプランター栽培では土の保水性が高い場合、頻繁な水やりはかえって根腐れの原因になります。

このように、画一的に「何回」と決めるのではなく、気候や植物の様子に応じて調整することがポイントです。

長期不在時の水やりはどうすればいい?

旅行や出張などで数日以上家を空ける場合、水やりの方法を工夫しなければ植物が枯れてしまうおそれがあります。

その対策として有効なのが、自動水やり機の導入やタンク式の給水システムです。

特に電源が不要な「ソーラー式」や「タンク式」の自動水やり機は、長期間でも安定して水を供給できるため、不在時に重宝します。

例えば、タンクに一定量の水を貯めておき、ドリップチューブでゆっくりと水を根元に届ける方法があります。

こうすれば、数日〜1週間程度の不在にも対応可能です。

また、ペットボトルを逆さに挿して少しずつ水を染み出させる簡易的な自作システムもありますが、精度は低く、日数が長くなると不安が残ります。

さらに、可能であれば家族や近所の人に頼むというのも一つの手段です。

自動装置に頼るだけでなく、万が一の故障に備えて他の手段を組み合わせておくとより安心です。

ズボラでもできる家庭菜園の水やり自動化

- 自作の自動水やり機の作り方とは?

- 自動水やり機 タンク式の特徴と選び方

- 自動水やり機 タンク式自作のコツ

- 自動水やり ソーラータイプのメリット

- 畑の水やりで水道がない場合の対策

- 停電時も安心!電源を活用した水やり自動化

- 畑の水やりに便利な道具まとめ

- 畑の水やりに最適なポンプの種類

自作の自動水やり機の作り方とは?

自動水やり機を自作する方法としては、意外とシンプルな材料で作ることができます。

必要なのは、タンクやバケツ、チューブ類、コックやドリッパーなどです。

まず、重力を利用して水が自然に流れるよう、少し高い位置に水タンク(ペットボトルやポリタンクなど)を設置します。

そこからチューブを引き、栽培中の植物の根元へと繋ぎ、ドリッパーやコックで水量を調整できるようにします。

例えば、100均などで手に入るジョイントパーツや水量調節バルブを使えば、DIY初心者でも簡単に設置可能です。

水が常に出続けないよう、調整できる部品を使うことで、植物に合った水やりが実現します。

一方で、タンクが空になったときの補充や、ドリッパーの詰まりなどには注意が必要です。

長期間の使用には向かないため、あくまでも短期間の補助的な目的で使うと安心です。

こうして自作することで、コストを抑えながら自分に合った水やりシステムを整えることができます。

自動水やり機タンク式の特徴と選び方

タンク式の自動水やり機は、水道設備がない場所でも使用できるのが大きな特徴です。庭や畑、ベランダ菜園など、場所を選ばず使えるため、家庭菜園初心者にも人気があります。

タンク式は、あらかじめ水を貯めたタンクからチューブやドリッパーを通して植物に水を供給します。電源が不要な重力式のモデルや、ポンプ内蔵で水圧を調整できるものなど、種類もさまざまです。

選ぶ際はまず、設置場所の広さと水やり対象の数を考慮しましょう。広範囲に対応するには容量の大きいタンクが必要です。また、調節バルブ付きのタイプを選べば、水量や間隔の調整がしやすくなります。

さらに、タンクの材質や耐久性もポイントです。屋外で使用する場合は、紫外線や熱に強い素材のものが長持ちします。日陰に設置するだけでもタンクの劣化は防げるため、設置場所の工夫も大切です。

このように、使用目的と設置環境を踏まえて選べば、タンク式の自動水やり機は非常に実用的な選択肢になります。

自動水やり機タンク式自作のコツ

市販の自動水やり機に頼らず、自分でタンク式を作ることも可能です。コストを抑えたい方や設置環境にあわせてカスタマイズしたい方に向いています。

基本的な構造としては、水を貯めるタンク、そこから延びるチューブ、そして水を調整するバルブやドリッパーがあれば機能します。タンクは大きめのペットボトルやポリタンクで代用可能です。

作る際に大切なのは、水圧と流量のバランスです。高い位置にタンクを置けば自然に水が流れますが、勢いが強すぎると土が流れてしまうこともあるため、バルブでしっかり調整できる仕組みを取り入れましょう。

また、ドリッパーの先端が目詰まりしないよう、フィルターを通してから水を流す工夫も効果的です。特に井戸水や雨水を使う場合には重要なポイントになります。

このようなコツを押さえれば、手軽に機能的な自動水やり機を自作することができます。必要に応じて、タイマーやソーラー電源を組み合わせるとさらに便利になります。

自動水やり機ソーラータイプのメリット

ソーラータイプの自動水やり機は、電源のない場所でも使える点が大きな魅力です。太陽光で発電した電力を活用し、内蔵ポンプやタイマーを動かす仕組みになっています。

このタイプは、畑や離れた場所の家庭菜園などに特に向いています。電気代がかからず、環境に優しいというメリットもあります。太陽光さえあれば自動で動作するため、手間を大きく減らせます。

たとえば、一定時間ごとに決まった量の水を与えるよう設定できる製品もあり、水のやりすぎや不足を防ぎやすくなります。また、長期の不在時にも安定した運転が可能です。

ただし、日照時間が極端に短い時期や悪天候が続くと、十分な充電ができないこともあるため、補助的なバッテリーを備えた製品を選ぶのが安心です。

こうした特徴を理解すれば、ソーラータイプは「放っておいても安心できる」水やり機として非常に心強い存在になるでしょう。

畑の水やりで水道がない場合の対策

畑に水道設備がない場合、水の確保と運搬をどうするかが課題になります。こうした環境では、雨水タンクの設置やポリタンクによる持ち運びが現実的な選択肢になります。

まず、多くの家庭菜園で使われているのが雨水タンクです。屋根に落ちた雨を樋(とい)を通じてタンクに貯める仕組みで、自然の水を活用できる点が魅力です。環境負荷を抑えながらコストも削減できます。

また、近くに水道がある場合でも畑に届かないなら、ポリタンクやキャリー付きの水運搬タンクが有効です。容量が大きいほど運ぶ回数は減らせますが、持ち運びの負担を減らすために台車や手押し車を併用するとよいでしょう。

さらに、ソーラーポンプを活用して井戸水を汲み上げる方法もあります。初期費用はかかりますが、水源が確保できるなら長期的には効率的です。

このように、水道がない環境でもいくつかの工夫や道具を組み合わせることで、安定した水やりが可能になります。

停電時も安心!電源を活用した水やり自動化

家庭菜園で水やりを自動化するメリットは、手間を省くだけでなく、安定した水分供給で植物を健やかに育てることにあります。多くの自動水やり器は電気を使用しますが、停電時にも安心して使えるよう、電源の確保方法を工夫することが大切です。ここでは、停電時も安心な水やり自動化グッズと、その導入方法を紹介します。

蓄電グッズを活用しよう

停電時に備える最も確実な方法の一つが、ポータブル電源やバッテリーを導入することです。これにより、災害時だけでなく、電源がない場所での水やりも可能になります。

- ポータブル電源で長時間稼働 容量の大きいポータブル電源があれば、数日間停電が続いても自動水やり器を動かし続けられます。普段はベランダや庭で使う電動工具の充電にも使えるため、一つ持っておくと非常に便利です。

- ソーラーパネルでエコに充電 ソーラーパネルと組み合わせれば、日中の太陽光でバッテリーを充電し、夜間に水やりを行うといった運用も可能です。環境に優しく、ランニングコストも抑えられます。

- モバイルバッテリーで手軽にバックアップ 小型の自動水やり器であれば、モバイルバッテリーでも十分バックアップ電源として機能します。特に日中の外出時など、短時間の停電に備えるには手軽な方法です。

おすすめの蓄電グッズ

水やり自動化の電源として、以下のような商品がおすすめです。

1.大容量ポータブル電源で長時間の停電や、複数の機器を同時に動かしたい場合に最適です。

![]() 👉【特別キャンペーン】 BLUETTI Japan公式サイトでご購入のすべてのお客様に、現在の割引価格からさらに 5%OFF! ご注文時にクーポンコード AFF5OFF をご入力ください。

👉【特別キャンペーン】 BLUETTI Japan公式サイトでご購入のすべてのお客様に、現在の割引価格からさらに 5%OFF! ご注文時にクーポンコード AFF5OFF をご入力ください。 ![]()

2.ソーラーパネル付きバッテリー 太陽光で充電できるため、エコで経済的です。

![]() 👉 アウトドアや防災に活躍!【ALLPOWERSポータブル電源】

👉 アウトドアや防災に活躍!【ALLPOWERSポータブル電源】![]()

3.コンパクトなモバイルバッテリー 小型の自動水やり器用として、手軽に導入できます。

![]() 👉 PECRON (ペクロン)

👉 PECRON (ペクロン)![]()

家庭菜園の規模や使用する自動水やり器に合わせて、最適な電源を活用し、どんな時でも安心して植物を育てられる環境を整えましょう。

畑の水やりに便利な道具まとめ

畑で効率よく水やりを行うには、目的に応じた道具をそろえることが大切です。手間を減らしながらムラなく水を与えるには、自分の畑の広さや作物に合った道具選びがポイントになります。

代表的な道具としては、まず「ホースリール」があります。巻き取り式で広範囲に対応でき、蛇口と接続すれば自由に移動して水やりが可能です。

次に、一定の水量を一定時間で供給する「点滴チューブ」や「スプリンクラー」も便利です。自動タイマーと組み合わせれば、水やりの時間や頻度もコントロールできます。

手軽さを重視するなら「じょうろ」や「蓄圧式スプレー」も選択肢になります。特に苗や若い作物には、水圧を抑えて優しく水やりできるこれらの道具が適しています。

その他にも、複数の鉢や畝に一度に水を届けられる「分岐チューブセット」なども便利です。設置には少し手間がかかりますが、効率的な水やりが可能になります。

これらを組み合わせることで、水やり作業の負担は大きく軽減され、作物の育成にも良い効果を与えます。

畑の水やりに最適なポンプの種類

畑で水やりを行う際、水源からの距離があるとポンプの力を借りる必要があります。使用目的や設置条件によって、最適なポンプの種類は異なります。

まず注目したいのが「電動ポンプ」です。水道やタンク、池などから安定して水を汲み上げることができ、スイッチ一つで稼働するため利便性が高いのが特徴です。ただし、電源が必要なので設置場所の確認が欠かせません。

電源が取れない場合には「ソーラーポンプ」が有効です。太陽光によって動作するため、日照のある日中であれば自動で水を供給できます。天候の影響を受ける点には注意が必要ですが、エコで低コストな運用が可能です。

また、より手軽な選択肢として「手押しポンプ」もあります。昔ながらの方法ですが、小規模な畑であれば十分な水量を確保できます。井戸や溜池からの取水にも適しており、災害時の備えとしても役立ちます。

それぞれのポンプにはメリット・デメリットがあるため、畑の規模や水源の距離、日常的な使い勝手を考慮して選ぶことが大切です。

家庭菜園の水やりを自動化する方法とポイントまとめ

-

自動水やり機はタイマー式・センサー式・ソーラー式などがある

-

センサー式は土の湿度を感知して自動で水を出す

-

ソーラー式は電源不要で屋外に設置しやすい

-

水やりの目安時間は1回5〜10分程度

-

夏場は朝夕2回に分けて水やりすると効果的

-

過剰な水やりは根腐れの原因になるため注意が必要

-

作物や季節に応じて水やりの回数を調整することが大切

-

長期不在時はタンク式やソーラー式の自動機器が役立つ

-

自動水やり機はDIYでも作ることができる

-

自作には高い位置に置いたタンクとチューブ・ドリッパーが必要

-

タンク式は水道がない場所でも使えるのが利点

-

フィルターを使うことでドリッパーの目詰まりを防げる

-

雨水タンクやポリタンクで水源を確保する方法もある

-

点滴チューブやスプリンクラーで広範囲に効率的な水やりが可能

-

畑の規模に応じて電動・ソーラー・手動ポンプを使い分けるとよい

🛒水やり自動化におすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

| 自動水やり機 | 自動水やりスターターセット | Amazonで見る |

| 自作用パーツセット | カクダイ 点滴ドリッパー 点滴灌漑 100個 | Amazonで見る |

| 自動水やり機 | 自動散水機 給水器 植物 同時に20鉢対応可能 | Amazonで見る |

| ソーラー自動水やり | NFESOLAR 自動散水タイマー 自動水やり | Amazonで見る |

| 雨水タンク | 雨水タンク 家庭用 貯水タンク 100/200/225L | Amazonで見る |

| 水運びキャリータンク | 大容量キャリー付きタンク 20L | Amazonで見る |

| 電動ポンプ | スイッチ式 バッテリークランプ 給水ポンプ | Amazonで見る |

| 手押しポンプ | 慶和製作所 手押しポンプ 打ち込みタイプ 32mm用 | Amazonで見る |

毎日の水やりがちょっと面倒…という方には、自動水やり機が便利です。