自動水やり機のタンク式自作を検討している方に向けて、目的に合う仕組みや必要な部品、設計の考え方を体系的に解説します。自動潅水装置を農業の現場で自作する際の注意点や、畑に適したレイアウト、自動灌水システムを自作するための電源や制御の基本、家庭菜園の自動水やりを自作するときのコスト感やメリット、さらに自動水やり機をソーラーで動かす方法まで、実務目線でわかりやすくまとめます。

- 自作に必要な部品と役割、配線と配管の理解

- タンク式の設置レイアウトと漏れ・サイフォン対策

- マイコン制御やタイマー設定、雨天スキップの実装

- ソーラー電源とバッテリー容量の見積もり手順

Contents

自動水やり機のタンク式を自作の基本概要

- 自動潅水装置で農業自作の活用例

- 畑に設置するタンク式の特徴

- 自動灌水システムの自作の仕組み

- 家庭菜園で自動水やりの自作メリット

- 自動水やり機とソーラーとの組み合わせ

自動潅水装置で農業自作の活用例

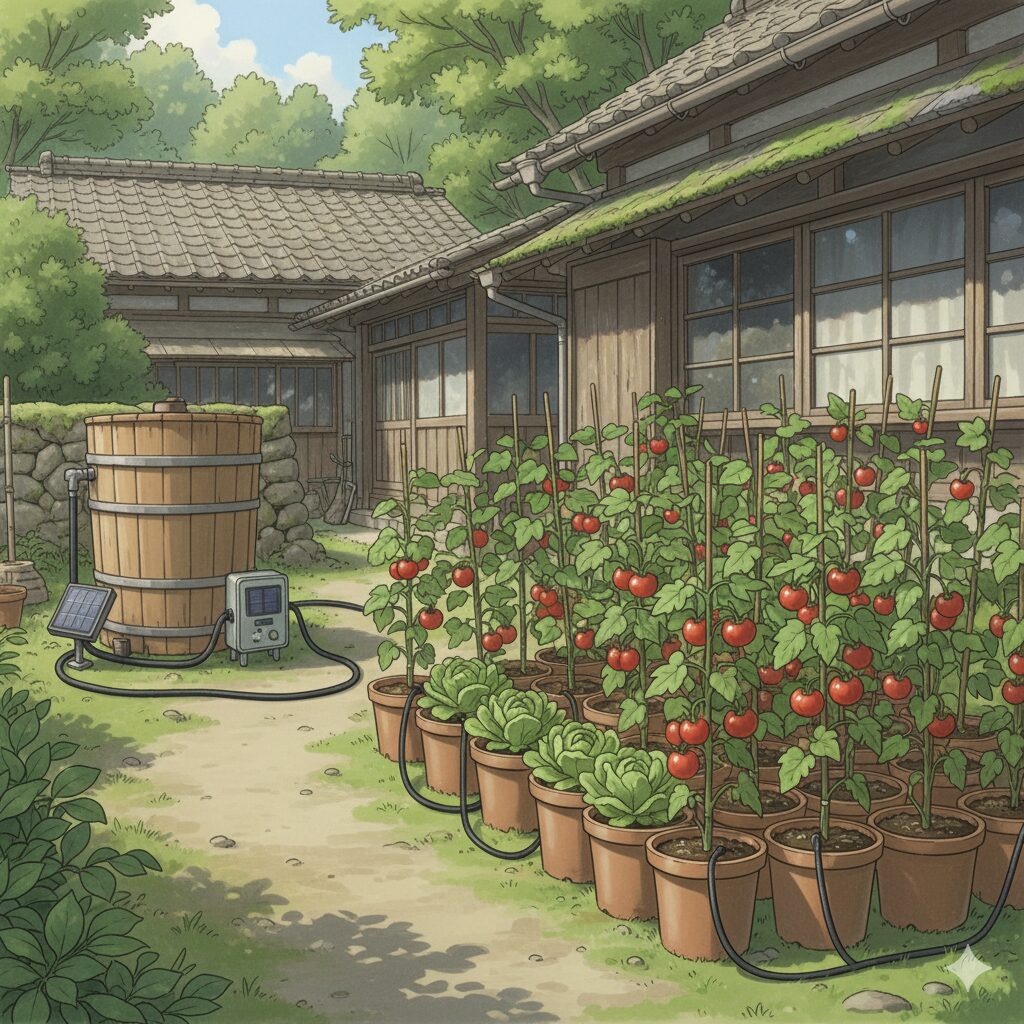

農業現場で自作の自動潅水装置を導入する主な目的は、潅水作業の効率化と水管理の精度向上にあります。特に小規模圃場や試験区画、仮設圃場などでは、水源や電源の制約があり、市販の大型システムを導入するコスト・手間がかさむ場合が多いため、自作のタンク式潅水装置は実用的な解決策となります。計画潅水の実施により、作業時間の均一化が可能となり、天候や季節による水分条件の変動に対しても安定した散水が行えます。さらに、分岐パーツを組み合わせることで、畝ごとや鉢ごとの散水量調整(ゾーン制御)も可能であり、作物ごとの水分需要に応じた精密潅水が実現します。

運用方法としては、作物の生育段階や季節に応じて散水時間を細かく分割することが推奨されます。例えば、夏季の乾燥期には、1日2回の短時間散水に分割して根圏全体に水分を浸透させる方法が効果的です。降雨予報に応じて自動的に散水をスキップする機能を組み込むことで、水の無駄遣いを抑制し、タンク容量の節約や過湿による病害リスクの低減につながります。また、この方式は苗の立ち上がりを均一化し、欠株の発生や土壌の過湿障害を最小限に抑えることができる点も大きな利点です。実際に農林水産省の報告書でも、小規模圃場での自動潅水装置導入により作業時間が平均で30%以上削減され、潅水ムラが減少したことが確認されています。

畑に設置するタンク式の特徴

畑や圃場では、水栓や電源が近くにない場合が多く、従来の水道直結型の潅水装置では運用が難しいことがあります。タンク式潅水装置は、必要な場所に自由に設置できる移動性が特徴であり、バッテリーとソーラーパネルを用いた自立電源化も容易です。タンク容量は、散水量と給水頻度を考慮して設計されます。例えば、1分あたり3.5Lのポンプを1日3分稼働させる場合、1日あたり約10Lの水消費となるため、100〜300Lのタンクを用意すれば、数日から数週間の運用が可能です。

また、タンク運用時には日射や藻の発生、水温上昇などの影響を考慮する必要があります。直射日光を避け、蓋の密閉性を保持することで藻の増殖や水質劣化を抑制できます。さらに、空気の取り入れを制御することで、タンク内の負圧や変形を防ぎ、長期的な安定運用を実現します。配管設計においても、サイフォン現象による不要な水流出を防ぐために、空気取り入れ穴や逆止弁を適切に配置することが重要です。これにより、停止後の流下を抑え、散水制御の精度を高めることが可能になります。

自動灌水システムの自作の仕組み

自作の自動灌水システムは、大きく分けて5つの基本ブロックで構成されます:水源(タンク)、加圧装置(ポンプ)、制御装置(マイコンまたはタイマー)、配水系統(ホースやスプリンクラ)、電源(ACまたはDC/ソーラー)です。各ブロックは単独で機能するのではなく、全体の仕様を整合させることがシステム安定化の鍵です。例えば、ポンプの最大圧力と散水パーツの許容圧力、ホース径の一致、継手の耐圧、電源電流、配線断面積などを適切に選定することで、圧損や漏水のリスクを最小化できます。

代表的な構成例としては、以下のようになります:

| ブロック | 推奨仕様の目安 | 役割の要点 |

|---|---|---|

| タンク | 100〜300L、蓋付き | 給水頻度と消費量で容量を決定 |

| ポンプ | 12V、3.5L/分、0.6MPa級 | 散水パーツの圧力範囲と整合 |

| 制御 | マイコン+リレー、またはデジタルタイマ | 時間制御と雨天スキップ |

| 配水 | 9mm幹線+4mm枝線 | ゾーン分けと流量調整 |

| 電源 | 12V鉛蓄電池+ソーラー8〜20W | 連続待機と日次運転を賄う |

これらの仕様はあくまで目安であり、配管長、分岐数、標高差などの条件によって流量や圧力が変動します。実運用では、試運転で各ブロックの圧力・流量を段階的に確認し、ホースや継手をワイヤバンドで確実に固定することで漏れや抜けを防止できます。

家庭菜園で自動水やりの自作メリット

家庭菜園での自動化は、夏季の水切れリスクと作業負担を同時に下げられます。時間帯を指定できるため、蒸散の少ない朝夕に狙いを定めた潅水がしやすく、葉面の濡れを避けたい場合は点滴パーツに切り替えるだけで対応できます。タイマ式でも十分機能しますが、マイコンを使えば、気象データに応じた運転時間の自動調整や手動起動のWeb操作など、必要な機能を自在に拡張できます。

コスト面では、タンク・ポンプ・ホース・制御・電源を個別に揃える構成は、機能の割に費用対効果が高くなりやすい傾向です。既製の蛇口タイマと比べ、ゾーン増設やソーラー電源化の柔軟性が高く、環境や植物に合わせた最適化が可能になります。

自動水やり機とソーラーとの組み合わせ

ソーラー運用は、電源の引けない場所でも常時稼働を可能にします。ポイントは、待機電力と日次運転電力量の見積もりです。例えば、マイコンの待機が約100mW、ポンプ36Wを1日3分、その他リレー等を合わせて約4.8Wh/日と見積もると、8W級パネルの晴天発電(目安24〜40Wh/日)で十分に賄えます。蓄電池を約100Whクラスにすれば、無日照でも十数日の連続待機が視野に入ります。

電力収支の目安を表にまとめます。

| 項目 | 仕様例 | 日次の想定 |

|---|---|---|

| マイコン待機 | 約0.1W×24h | 約2.4Wh |

| ポンプ運転 | 36W×3分/日 | 約1.8Wh |

| リレー等 | 低消費、合算 | 約0.6Wh |

| 合計消費 | 約4.8Wh | |

| ソーラー発電 | 8Wパネル | 晴天で24〜40Wh/日 |

| 蓄電池 | 12V 8.5Ah(約100Wh) | 無日照で十数日待機 |

余裕度を持たせるほど、曇天や季節変化に対する安定度が上がります。配線は電圧降下を抑えるために短く、太めを選び、コントローラは自己消費が小さい機種を選定すると運用が安定します。

自動水やり機タンク式を自作の設計と応用

- タンク加工と水位センサーの取り付け

- ポンプとリレー制御の仕組み

- RTCを用いた時間管理の方法

- 雨センサーを組み込んだ応用例

- まとめとしての自動水やり機でタンク式自作の利点

タンク加工と水位センサーの取り付け

タンク式では、給水の自動停止と空運転防止のために上下2点の水位センサー構成が扱いやすいです。上限スイッチは満水でポンプや電磁弁を停止し、下限スイッチは水位低下で散水を停止します。取り付けは、蓋や補強リブに穴加工してフロートスイッチを固定するほか、PVCホースにセンサーをねじ込み、上部から垂らす方式もあります。後者はタンク底面に穴を開けずに済むため、漏れリスクを抑えられます。

サイフォン対策

タンクが高所にある場合、停止後も水が流れ続けるサイフォン現象が起きることがあります。幹線の高い位置に小さな空気取り入れ穴を設ける、またはエアブレイク弁を入れると、停止と同時に水柱が切れて流下が止まります。穴径は流量に応じて微調整し、飛沫がかからない位置に配置すると扱いやすくなります。

シールとメンテナンス

貫通部はゴムグロメットやシールテープで防水し、タンク内の異物混入を避けるために吸込み側にフィルターを装着します。蓋は密閉性と圧力変化のバランスを取り、必要に応じて通気を制御します。定期点検では、フロートの動作確認と配線の腐食チェックを行い、劣化が見えたら早めに交換します。

ポンプとリレー制御の仕組み

タンク式では自吸可能なダイヤフラムポンプが扱いやすく、流量と圧力のバランスが取りやすい特性があります。一般的な構成では、12V 36W級で約3.5L/分、最大圧力0.6MPa程度の機種が、小口径の散水パーツと整合しやすい範囲に入ります。散水パーツ側に許容圧があるため、メーカー仕様の上限を超えない組み合わせが前提です。

制御はマイコンのデジタル出力でリレーモジュールを駆動し、ポンプや電磁弁をON/OFFします。誘導負荷対策として、リレーは十分な接点容量を選び、飛び火を抑えるためにバイパスダイオードやスナバ素子を併用します。配管はホース径の統一と確実な差し込みが肝心で、接続部は高圧対応のワイヤバンドで固定すると抜けを防げます。流路には逆止弁を入れて逆流を抑え、必要に応じて減圧やレギュレーションも検討します。

電装配置の考え方

電装は防滴ケースにまとめて、バッテリーやコントローラと物理的に仕切ると安全性が高まります。ヒューズは電源近傍に設置し、配線は色分けと結束でトレースしやすくしておくとトラブル時の切り分けが迅速です。

RTCを用いた時間管理の方法

時間制御は、デジタルタイマスイッチを用いる方法と、マイコン+RTCによる方法に分かれます。後者は柔軟性が高く、朝夕の2回潅水、曜日別運転、季節プロファイルの切替まで拡張できます。RTCは停電時も時刻を保持でき、マイコン起動後に即座に正時運転が可能です。Wi-Fi対応マイコンを使えば、NTPでの時刻補正やWeb画面からの手動散水、ログ閲覧も容易に実装できます。

スケジュール設計のコツ

植物の種類と土壌の保水性により、1回あたりの運転時間と回数は最適点が異なります。蒸散が大きい季節は、同じ総量でも複数回に分けると根圏の過湿を避けやすくなります。連続干天が続くときは運転時間を増やし、降雨後はスキップするロジックを加えると無駄が減ります。

雨センサーを組み込んだ応用例

雨検知は単純なレインセンサーでも有効で、一定の湿潤検出で当日運転を停止できます。さらに発展させると、天気予報データを参照し、降水確率や予想降水量に応じて翌日の運転時間を短縮する、あるいは完全スキップする動作が可能です。これにより、水やりの過不足を抑え、タンク水の節約と植物の健全な生育につながります。

センサー配置と誤検知対策

雨滴が直接当たるが水跳ねを受けにくい位置に設置し、日射による乾燥で誤復帰しないよう、ヒステリシスや遅延時間を設定します。土壌湿度センサーを併用すると、局所条件を補正でき、潅水判断の精度がさらに高まります。

まとめとしての自動水やり機でタンク式自作の利点

- タンク式は水源が遠い畑でも安定運用しやすい

- ポンプと散水パーツの圧力整合が信頼性の鍵

- ソーラーとバッテリーで電源自立が実現できる

- マイコン制御で時間帯や曜日別の細かな設定が可能

- 雨センサーや予報連動で無駄な散水を避けられる

- サイフォン対策で停止後の不必要な流下を防止できる

- 水位センサー上下二点で満水停止と空運転防止を両立

- 幹線9mmと枝線4mmの構成でゾーン制御に対応できる

- ワイヤバンドと適正継手で抜けと漏れのリスクを低減

- 消費電力見積もりで適切なパネルと蓄電池を選定できる

- Web操作やログで運用の見える化と手動散水が可能になる

- 季節や作物に合わせた運転プロファイルに柔軟対応できる

- 既製品より拡張性が高くコスト対効果の最適化がしやすい

- 防滴ケースとヒューズ配置で電装の安全性を高められる

- 自動 水やり機 タンク式 自作は段階導入で確実に実装できる

総合的に見ると、タンク式自動潅水システムは、家庭菜園から小規模農場まで幅広く活用できる高効率な水管理手段です。設計段階での水量・圧力・電力計算とセンサー配置の最適化により、水の無駄を抑えつつ植物の生育条件を最大限に整えることが可能です。特に、ソーラー運用やマイコン制御を組み合わせることで、電源や環境条件に依存しない安定運用が実現します。また、段階的に導入することで、初期コストを抑えつつ機能拡張も柔軟に行える点が、既製品にはない自作システムの大きなメリットです。

さらに、各ブロックの仕様整合性を意識した設計(ポンプ・ホース径・継手・電源容量の最適化)により、漏れや圧力不足などのトラブルを未然に防ぐことができます。センサーと制御システムの組み合わせにより、季節や天候変動に応じた精密な潅水管理が可能となり、植物の健全な生育と水資源の効率的利用を両立できる点で、農業・園芸分野における持続可能性の高い技術として注目されています。

🛒 タンク式自動水やり機の自作におすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

|---|---|---|

| 自動水やり機完成品 | YITIKA 鉢植え用自動散水ドリップ | Amazonで見る |

| ウォータータンク | 雨水タンク 集水器 貯水タンク 200L | Amazonで見る |

| ポンプ | 12V ダイヤフラムポンプ 3.5L/分 | Amazonで見る |

| 電子タイマー | コンセントタイマー デジタルタイマー | Amazonで見る |

| ソーラー&バッテリー | ソーラーパネル 100w 折りたたみ セット18v | Amazonで見る |

| 初心者用フルセット | タカギ(Takagi) かんたん水やりタイマースタンダード タイマー予約 自動水やり GTA111 | Amazonで見る |

毎日の水やりがちょっと面倒…という方には、自動水やり機が便利です。