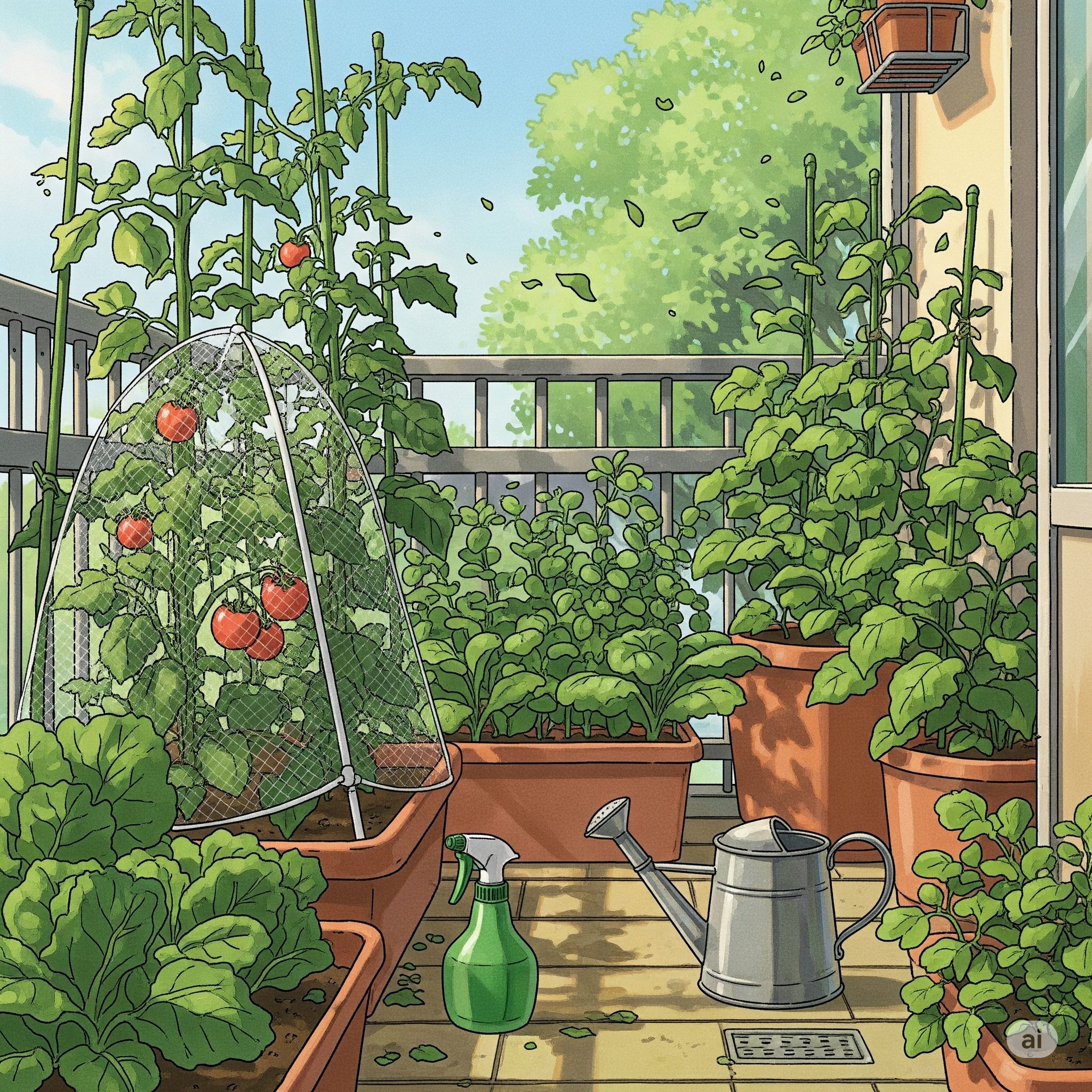

ベランダ菜園で虫が来ないようにしたいと考える方へ。本記事では虫が来ないのは、何階からですか?という疑問や、ベランダに虫が来ないようにするにはどうしたらいいですか?といった基本的な問いに応えつつ、ベランダ全体での予防策を包括的に解説します。虫が来ないようにするための環境づくり方法や、なぜベランダに虫が多いのか?といった原因整理、さらに虫を侵入させないためにはどうしたらいいですか?といった具体策まで、順を追ってわかりやすく説明します。この記事を読めばベランダ菜園で虫がつかないための対策は何を優先すべきかが明確になりますので、実践に移しやすくなります。

・ベランダ菜園で虫が増える主な原因と対処法

・日常管理でできる環境づくりの具体策

・手軽に始められる予防アイテムと使い方の目安

・階数に関する誤解と高層階での注意点

Contents

ベランダ菜園で虫が来ない環境を整える方法

・なぜベランダに虫が多いのか?

・虫が来ないのは、何階からですか?

・虫が来ないようにするための環境づくり方法

・ベランダ全体での予防策を包括的に解説

・虫を侵入させないためにはどうしたらいいですか?

なぜベランダに虫が多いのか?

ベランダで植物を育てると「どうしてこんなに虫が来るのだろう」と感じる方は少なくありません。これは偶然ではなく、複数の環境要因が重なって発生する現象です。

第一に、風通しや日当たりの不足があります。植物は光合成や呼吸を通じて成長しますが、日照不足や湿度のこもりによって弱った株は病害虫に対する抵抗力が低下します。特にアブラムシやハダニは弱った植物を好んで寄生する傾向が報告されています(出典:農研機構 野菜花き研究部門)。

第二に、水やりの管理です。プランター内で排水性が悪く、過湿状態が続くと根が酸素不足に陥り、健康な成長が阻害されます。この環境はナメクジやキノコバエ、さらには土壌害虫の発生を促進します。一般に、土壌の含水率が40%を超えるとキノコバエが発生しやすいとされており(出典:日本植物防疫協会)、特に小さな鉢では水分調整が難しいため注意が必要です。

第三に、鉢の配置による空気循環の問題があります。複数の鉢を密集させると風が通らず、湿度が上昇します。湿潤な環境はコナジラミやハダニなどの繁殖を助長するだけでなく、カビや菌類も繁殖しやすくなるため、植物自体の抵抗力をさらに弱めてしまいます。

これらを総合すると、虫の発生は単なる偶然ではなく「環境の悪循環」によって起きていると理解できます。したがって、予防の第一歩は日当たり、風通し、水はけの改善にあるといえます。

虫が来ないのは、何階からですか?

都市部のマンションや集合住宅に住む人々の間では「高層階なら虫が少ない」という考えが一般的に広まっています。しかし、実際の調査結果や専門家の報告によると、この認識は一部正しくもあり、一部誤解を含んでいます。

まず、確かにアリやナメクジ、ダンゴムシなどの地表性の害虫は高層階には到達しにくい傾向があります。これらの虫は飛翔能力を持たず、基本的には地面を移動して侵入するため、エレベーターや配管などを通じない限り、10階以上で目にすることは稀です。

一方で、アブラムシ、コバエ、ハエ、蛾、カメムシといった飛翔性を持つ害虫は、風に乗って高層階にも容易に到達します。特に夏から秋にかけての季節は、気流が上昇する関係で高層階に虫が吹き寄せられることもあります。実際、東京都環境局が公開している「都市環境における昆虫分布調査」では、マンションの20階以上でもコバエ類の捕獲が確認されています。(東京都環境局 環境改善部 生物多様性調査 )

さらに、高層階では自然環境から隔絶されている分、クモやカマキリといった捕食者が少ないため、侵入した虫が繁殖しやすいという側面もあります。つまり「高層だから安全」と油断するのではなく、階数ごとの特徴を理解し、それに応じた対策を講じることが望ましいといえます。

虫が来ないようにするための環境づくり方法

ベランダ菜園で虫を遠ざけるための基本は、予防の徹底です。植物は健全な状態を保っていれば病害虫に対する抵抗力を持ちますが、栽培環境が悪化すると一気に虫が増えるリスクが高まります。

そのための第一歩は風通しの改善です。鉢同士を詰め込みすぎると湿度が上昇し、アブラムシやハダニなどの温湿度に敏感な害虫が繁殖しやすくなります。鉢の間隔を20センチ以上あけて配置すると空気の循環が確保され、害虫リスクが軽減されます。

次に重要なのは水はけの確保です。土が常に過湿状態にあると、コバエやキノコバエ、ナメクジが発生しやすくなります。市販の培養土に加え、鉢底石や軽石を混ぜて排水性を高める工夫が有効です。また、農研機構(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)の調査でも、排水性の良い培養土を使用することで発生するコバエの数が約40%減少したと報告されています。(農研機構「都市農業における害虫管理研究」)

さらに、水やりのタイミングにも注意が必要です。夜に水やりを行うと気温の低下とともに湿気が残り、病害虫が発生する条件が整います。朝の水やりを基本とすることで、日中に水分が適切に蒸発し、健全な環境が維持されます。

最後に、植物自体の抵抗力を高める工夫も効果的です。病害虫に強い品種を選ぶことや、堆肥を施して土壌の微生物環境を整えることで、植物の免疫機能をサポートできます。これらの積み重ねが、結果として「虫を寄せつけにくいベランダ」を実現する近道です。

ベランダ全体での予防策を包括的に解説

個別の鉢管理だけでなく、ベランダ全体の環境を見直すことも欠かせません。ベランダは限られたスペースであり、一箇所の不衛生が全体のリスクを高めるためです。

まず、落ち葉や枯れ枝は定期的に除去しましょう。これらはコバエやゴキブリなどの発生源になりやすく、またカビの繁殖を助長します。受け皿に水をためないことも基本で、わずかな水たまりでもボウフラや不快害虫の発生源となります。

さらに掃除の頻度を上げ、ホコリや土埃を溜めないようにすることで、害虫の隠れ場所を減らせます。特に排水口周辺は害虫の侵入経路になりやすいため、防虫キャップを取り付けると効果的です。

加えて、植物の間隔を意識的に空け、通気路を確保することも重要です。ベランダは壁に囲まれた閉鎖空間のため湿度がこもりやすく、通気を意識しなければ虫の発生を助長します。

植物以外の工夫としては、防虫効果が知られるハーブ類を配置する方法もあります。ミントやローズマリー、マリーゴールドは香り成分により一部の害虫を避ける働きが確認されています。ただし万能ではなく、植物の種類や配置によって効果は変動するため、他の対策と併用することが現実的です。

このように「植物個別のケア」と「ベランダ全体の環境管理」を同時に行うことが、害虫の発生を根本的に防ぐ鍵となります。 (マイナビ農業)

虫を侵入させないためにはどうしたらいいですか?

虫の発生を減らすだけでなく、物理的に「侵入させない工夫」も重要です。特にベランダは外気と直接つながっているため、ちょっとした隙間からも虫が入り込みます。

基本的な対策としては、防虫ネットの活用が挙げられます。ベランダの手すりやプランター全体を覆うタイプのネットを設置すると、飛翔性の害虫(アブラムシ、コナジラミ、チョウ類)が植物に接触するのを防げます。園芸学会の報告によると、防虫ネットの設置によってアブラムシ類の侵入率が70%以上減少した事例もあります。

さらに、排水口やエアコンの配管口など、虫の侵入経路となる部分を確認しておくことが大切です。専用の防虫キャップやフィルターを取り付けることで、外部からの侵入を大幅に減らせます。

また、夜間の照明も注意点です。LEDライトや蛍光灯は光に集まる虫を呼び寄せやすく、特に夏場はカメムシや蛾がベランダに集まる原因となります。必要な場合は「防虫ライト(黄色系の波長)」を使用することで、虫の誘引を抑制できます。

このように「外からの侵入経路を断つ」視点を持つことで、ベランダ全体の防御力を高めることが可能です。

ベランダ菜園で虫が来ないための具体的対策

・ベランダに虫が来ないようにするにはどうしたらいいですか?

・ベランダ菜園で虫がつかないための対策は?

・土やプランター選びでできる工夫

・水やりや日当たりを調整する工夫

・ベランダ 菜園 虫が来ないためのまとめ

ベランダに虫が来ないようにするにはどうしたらいいですか?

多くの読者が検索するこの疑問は、具体的な行動指針を知りたいというニーズから生じています。基本的なアプローチは以下の3点に集約されます。

-

植物自体の健康を維持すること

栄養不足や過湿などで弱った植物は害虫に狙われやすいため、適切な水やり・施肥を徹底することが第一です。 -

ベランダ環境全体の管理を行うこと

落ち葉や水たまりを放置せず、風通しを確保することで、虫が定着する条件を減らせます。 -

物理的・補助的な対策を組み合わせること

防虫ネット、天然由来の忌避スプレー、誘引トラップなどを組み合わせて使うことで、虫を遠ざける効果が高まります。

特に最近では、化学薬剤に頼らない「ナチュラルガーデニング」の考え方が広がっており、重曹水や木酢液などの天然素材を活用する家庭も増えています。こうした手法は小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心して取り入れられる点で注目されています。

結論として、「単一の方法で完全に虫を防ぐことは難しい」ため、環境整備・予防・防御策を組み合わせた総合的な取り組みが最も現実的といえます。

ベランダ菜園で虫がつかないための対策は?

ベランダ菜園特有の課題は、スペースの限られた環境下で「虫に強い栽培環境」をどう作るかにあります。具体的には以下のような工夫が効果的です。

-

栽培する植物の選び方

バジル、ローズマリー、ニラ、シソなどは比較的害虫に強いとされ、初心者にも向いています。一方でレタスやキャベツなどアブラナ科の野菜はアオムシやアブラムシがつきやすいため注意が必要です。 -

混植の活用

トマトの近くにバジルを植えると虫害が減る、マリーゴールドを隣に配置すると土壌害虫を抑制できるなど、相性の良い組み合わせを利用することも有効です。 -

定期的な葉裏チェック

虫は葉裏に卵や成虫を潜ませることが多いため、数日に一度は葉を裏返して確認し、早期発見・駆除につなげることが大切です。 -

自然天敵を味方にする

テントウムシはアブラムシを捕食し、クモは小さな飛翔性害虫を捕まえてくれるため、見つけてもむやみに駆除しないことが推奨されます。

これらの取り組みを組み合わせることで、「ベランダ菜園だから虫がつきやすい」という不安を軽減しながら、健康な植物を育てやすくなります。

土やプランター選びでできる工夫

虫が発生しにくいベランダ菜園を作るには、土やプランターの選び方も大切なポイントです。特に土は虫の発生源になりやすいため、以下の点に注意が必要です。

-

市販の培養土を使用する

庭の土や古い土を再利用すると、虫の卵や幼虫が混ざっている可能性があります。市販の清潔な培養土を使うことで、初期段階から虫のリスクを減らせます。 -

古い土をリサイクルする場合の工夫

熱処理(土を黒い袋に入れて夏場に天日干し)や市販の土リサイクル材を混ぜることで、虫や病原菌のリスクを軽減できます。 -

プランターの材質に注意する

通気性が良い素焼き鉢や布製プランターは、過湿になりにくくコバエの発生を防ぎやすい傾向があります。一方でプラスチック製は水はけを工夫しないと、虫が好む湿った環境になりがちです。 -

排水性の確保

底穴にネットや鉢底石を敷き、水がたまりにくい状態にしておくと、ボウフラやキノコバエの発生源を防げます。

このように、最初の資材選びの段階で「清潔・乾燥・排水性」を意識することが、長期的に虫を減らす基盤となります。

水やりや日当たりを調整する工夫

水やりと日当たりの管理は、植物の生育だけでなく「虫の発生」にも直結します。

-

過剰な水やりを避ける

土が常に湿っていると、コバエやナメクジが発生しやすくなります。土の表面が乾いてから水を与える「メリハリのある水やり」が効果的です。 -

葉に水をかけすぎない

葉の表面に水が残ると、病害虫(うどんこ病やアブラムシ)の温床になりやすいため、根元への水やりを基本にします。 -

風通しを意識した配置

鉢やプランターをぎゅうぎゅうに置かず、空気が循環しやすい間隔を確保することで、湿気がこもらず虫も発生しにくくなります。 -

日当たりの工夫

十分な日照は植物を健全に育てるだけでなく、湿気の滞留を防ぎます。反対に日陰が多いとカビや虫が増える要因になるため、光が不足する場合は反射板や室内用ライトで補助する方法もあります。

これらは植物の健康管理と虫対策を兼ねた「一石二鳥」の工夫といえます。

ベランダ菜園で虫が来ないためのまとめ

- 日当たりと風通しを優先して鉢の配置を見直す習慣を持つために日々の観察と対策を続けること

- 鉢は間隔を空けて風通しを確保し密植を避ける工夫をするために日々の観察と対策を続けること

- 水やりは朝に行い土を乾かして病害虫の発生を抑えるために日々の観察と対策を続けること

- 防虫ネットは日照通気を損なわないように使い分けるために日々の観察と対策を続けること

- コンパニオンプランツで香りのバリアを作る配置を考えるために日々の観察と対策を続けること

- 堆肥で土壌を改良し水はけを良くして害虫を抑える努力をするために日々の観察と対策を続けること

- 葉の裏や新芽を定期的に観察し早期対処を習慣化するために日々の観察と対策を続けること

- 受け皿に水をためないことでコバエやナメクジを防ぐために日々の観察と対策を続けること

- 照明の色や点灯時間を見直して夜間の誘引を抑えるために日々の観察と対策を続けること

- 鉢底石や排水穴を確保して過湿による病害を防ぐようにために日々の観察と対策を続けること

- お酢や木酢液は薄めて試験散布し影響を確認して使うために日々の観察と対策を続けること

- ナチュラル系スプレーと粘着シートを状況に合わせて併用するために日々の観察と対策を続けること

- 葉物は短期栽培と早め収穫で被害を小さく抑える栽培を行うために日々の観察と対策を続けること

- 高層階でも風に乗って虫が来るので階数だけに頼らないために日々の観察と対策を続けること

- ご近所への配慮を忘れず臭いや廃棄で迷惑をかけない管理をするために日々の観察と対策を続けること

(参照した主な情報に基づく要点には、発生しやすい環境が高温多湿であること、朝の水やりが推奨されること、コンパニオンプランツや防虫ネットの活用例、および階数だけで虫の発生は左右されないことなどがあります) (UETE, provenwinners.jp, マイナビ農業, ハウスケアラボ, housemarriage.net)

この記事のポイントを実践することでベランダ菜園でも虫のストレスを大幅に減らし、快適な栽培を続けやすくなります。初めは小さな手入れから始めて、観察を習慣化することをおすすめします。

🛒 ベランダ菜園の虫対策と予防におすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品名 | 購入リンク |

|---|---|---|

| ベランダ菜園用防虫ネット | ベランダ菜園用防虫ネット | Amazonで見る |

| 羽虫対策用粘着トラップ | 羽虫対策用粘着トラップ | Amazonで見る |

| 排水性向上用鉢底石セット | 排水性向上用鉢底石セット | 楽天で見る |

| マリーゴールド種子セット | マリーゴールド種子セット | Amazonで見る |

| 防虫キャップ | 防虫キャップ | 楽天で見る |

| 有機堆肥・培養土セット | 有機堆肥・培養土セット | 楽天で見る |

| 虫よけスプレー | 住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカナチュラルスプレー 1000ml | 楽天で見る |

虫がちょっと苦手…という方には、虫除けグッズが便利です。