初心者が始めやすい理由とは

きゅうりは、家庭菜園初心者が最初に挑戦する野菜として非常に人気があります。理由のひとつは、比較的手間がかからず、成長が早いことです。早ければ種まきから約2か月で収穫が可能なため、結果が目に見えやすく、家庭菜園の楽しさをすぐに実感できます。さらに、きゅうりは病害虫に比較的強い種類も多く、市販の苗からスタートすれば失敗するリスクも少なくなります。

(サカタのタネ公式サイト)特に苗からの栽培は発芽の管理や温度調整の手間が省けるため、初心者には安心です。プランターでも十分に育つため、広い庭がなくてもベランダや小さなスペースで栽培ができる点も魅力です。

また、きゅうりは日当たりと水やりに注意すれば、日々の世話もシンプルです。支柱を立ててツルを誘引する作業はありますが、これも手順が明確で、動画や図解が多く公開されているため、初心者でも迷わず取り組めます。

とはいえ、いくつかの注意点もあります。例えば、水切れを起こしやすいことや、収穫のタイミングが遅れると実が大きくなり過ぎて味が落ちてしまうことです。ただし、こうした点も一度経験すれば次回に活かせるため、学びの機会として前向きに捉えることができます。

このように、きゅうりは「育てやすさ」と「変化のわかりやすさ」が両立しており、初心者が園芸の基本を学ぶには最適な作物のひとつと言えるでしょう。

小学生にもおすすめのポイント

小学生にとって、きゅうりの栽培は植物の成長を身近に観察できる貴重な体験になります。特に夏休みの自由研究や生活科の課題として取り組むのに最適で、学びと遊びを兼ね備えた活動になります。

まず、成長が早く、目に見える変化が大きいため、子どもにとって飽きが来にくい点が挙げられます。ツルが伸びていく様子や、花が咲いて実がなっていく過程は、毎日観察するのが楽しくなるでしょう。また、収穫までの期間が短いため、結果を早く得られるという点でも、子どもにとっては大きなモチベーションになります。

加えて、きゅうりは触っても危険な部分が少なく、世話の工程も複雑ではありません。プランターを使えば家庭の玄関先やベランダでも育てられるため、安全な環境で作業ができます。支柱立てや水やりなど、軽作業を通して「責任を持って育てる」体験ができるのも大きな学びです。

一方で、支柱の設置や摘心といった作業には保護者のサポートが必要な場合もあります。このとき、親子で一緒に作業することで、コミュニケーションの時間にもなり、単なる勉強以上の価値が生まれることもあるでしょう。

このように、きゅうりの栽培は「観察力」「継続力」「達成感」を育む学習体験として、小学生にとても適しています。何より、収穫したきゅうりを自分で食べるという体験は、食育の観点からも大変意義深いものになります。

きゅうりの栽培時期と注意点

きゅうりの栽培は、気温が安定し始める春から夏にかけてが適しています。具体的には、種まきは4月〜5月、苗の植え付けは5月上旬〜中旬が理想です。気温が20℃以上あることが望ましく、寒さには弱いため、早まきは失敗の原因になりかねません。

地域によっては霜が降りる時期が長引くため、植え付けのタイミングには特に注意が必要です。早すぎると低温障害を起こす可能性があり、生育が著しく悪くなります。逆に、遅すぎると高温や日照りで株が弱ってしまうこともあります。

また、苗を植えたあとは、日当たりの良い場所に置き、水やりをしっかりと行うことが大切です。ただし、水を与えすぎると根腐れの原因になるため、土の状態を見ながら調整する必要があります。特にプランター栽培では、水はけの良い土を使うことが基本です。

もう一つのポイントは、風対策です。成長するとツルが伸びて倒れやすくなるため、支柱の設置が必要になります。植え付け時に支柱も一緒に準備しておくと、後々の作業がスムーズです。

以上のように、きゅうりの栽培時期には細かな注意点が多くありますが、逆に言えばそれさえ守れば失敗しにくい野菜でもあります。詳しく知りたい方は、 INFRC 公益財団法人自然農法国際研究開発センターの栽培の仕方にありますので、ご参考までに。育てる前に気温や天候をよく確認し、計画的にスタートすることが成功への近道です。

キュウリ栽培カレンダー🥒✨

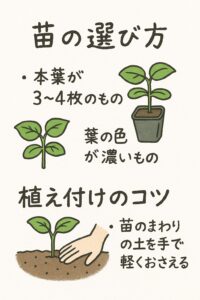

苗の選び方と植え付けのコツ

きゅうりを家庭菜園で育てる場合、苗から始めると成功率が高くなります。なぜなら、種まきに比べて発芽の手間や温度管理が不要で、失敗しにくいからです。そこでまず大切になるのが、元気な苗を選ぶことです。購入時には、葉の色が濃い緑色で、茎が太く、節間が詰まっている苗を選ぶと良いでしょう。葉にシミや斑点がないか、裏側に虫がついていないかも確認してください。あまり背が高く伸びすぎている苗は、徒長している可能性があり、根の張りが弱いこともあるため避けましょう。

苗を植え付けるタイミングは、気温が安定して15℃以上になってからが目安です。多くの場合、5月の上旬〜中旬が適期とされています。前日からポットの苗に軽く水を与えておくと、植え替え時のストレスを減らすことができます。

植え付けの際には、根鉢を崩さずにポットの形のまま植えるのが基本です。深く植えすぎると茎が地中に埋まり、蒸れて病気になりやすいため、地表より少し高くなるように土を整えると安心です。さらに、植えたあとは株元を軽く押さえて安定させ、たっぷりと水を与えて根付きやすくしてあげましょう。

このように、健康な苗の選び方と丁寧な植え付け作業が、その後の生育を大きく左右します。最初の一歩を丁寧に行うことで、きゅうり栽培の成功率がぐんと高まります。

プランターでの育て方のポイント

きゅうりをプランターで育てる方法は、ベランダや小さな庭でも家庭菜園を楽しみたい人にとって最適な選択肢です。限られたスペースでも新鮮なきゅうりが収穫できるという手軽さは、特に初心者にとって大きな魅力となるでしょう。ただし、地植えと異なり、プランターならではの管理方法や注意点がありますので、栽培環境に合わせた対策が必要です。

まずはプランターの選び方についてです。きゅうりは根を広く、深く張る植物のため、容器のサイズは極めて重要です。目安としては、深さ30cm以上、容量15〜20L以上の大型プランターを選ぶことが推奨されます。根の生育スペースが確保できないと、株が十分に育たず、収穫量にも影響が出ます。素材は軽量で扱いやすいプラスチック製が一般的ですが、排水穴がしっかりあり、通気性のよい構造であることが大切です。

用土には、市販の「野菜用培養土」を使用するとよいでしょう。自作する場合は赤玉土7:腐葉土3の割合に、元肥として緩効性肥料を加えるのが基本です。ポイントは「排水性と保水性のバランス」。きゅうりは水を多く必要としますが、根腐れには非常に弱い性質があります。水持ちと水はけを両立できる土づくりが成功のカギを握ります。

次に、植え付けのタイミングです。苗は気温が安定し始める4月下旬〜5月中旬が最適です。ポットから植え替える際は、根鉢を崩さず丁寧に移植し、株元が土に埋もれすぎないように気をつけてください。植え付け後はたっぷり水を与え、直射日光を避けた半日陰で数日間養生すると根付きが良くなります。

プランター栽培で特に気をつけたいのが「水やりの管理」です。地植えと異なり、プランターの土は乾燥しやすいため、日中に土の表面が乾いていれば朝と夕の2回水を与えることもあります。ただし、毎回の水やりで「鉢底から水が流れ出るくらいたっぷり与える」のが基本です。表面だけ湿らせると根が浅くしか張らず、夏場の乾燥で株が弱ってしまいます。

肥料については、元肥入りの培養土を使った場合でも、1か月を過ぎたら追肥を開始しましょう。液体肥料を週に1回与えるか、緩効性の粒状肥料を10日に1回程度施すと、花付きや実付きが安定します。肥料不足になると葉色が薄くなり、果実も小さく歪んだ形になるので、こまめに観察することが大切です。

最後に、支柱の設置も忘れてはいけません。きゅうりはつる性植物のため、しっかりとした支柱やネットを用意して、植え付け直後から誘引していきましょう。プランターに取り付ける場合は、強風で倒れないよう、重りや補強バンドなどで安定させる工夫が必要です。

このように、プランターでのきゅうり栽培にはいくつかのポイントがありますが、ひとつひとつ丁寧に対応すれば、初心者でも立派な実を育てることができます。手の届く範囲で管理できるというメリットを活かし、ぜひチャレンジしてみてください。

家庭菜園できゅうり育て方の実践テクニック

- 支柱の立て方と設置の注意点

- 水やりの頻度とタイミングのコツ

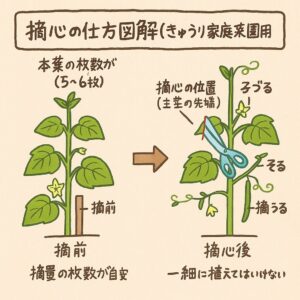

- 摘心の仕方図解でわかりやすく

- きゅうりの整枝方法とコツ

- きゅうりに肥料が不足しているサインは

- 一緒に植えてはいけないものは何ですか