Contents

家庭菜園でほうれん草の始め方と基本知識

- 家庭 菜園 ほうれん草の難易 度と特長

- ほうれん草の種まき時期と方法

- 間引きのタイミングとやり方のコツ

- 水やりの頻度と注意点

- 収穫 時期の目安と見分け方

- プランターでの育て 方とポイン

家庭菜園でほうれん草の難易 度と特長

家庭菜園でほうれん草を育てる難易度は、比較的「やさしい部類」に入ります。初心者でも基本的な管理を守れば収穫にたどり着けるため、はじめての家庭菜園にぴったりな野菜です。ただし、いくつかの特性や注意点を押さえておかないと、順調に育たないこともあります。

まず、ほうれん草の特長のひとつは「寒さに強い」という点です。気温が低い時期でも育つため、他の葉物野菜が育ちにくい冬でも栽培が可能です。また、発芽から収穫までの期間が短く、早ければ1か月程度で収穫ができることも魅力です。限られたスペースやベランダ菜園でも十分対応でき、プランターでも育てやすい点も人気の理由です。

一方で、ほうれん草には「酸性土壌に弱い」という性質があります。土が酸性に傾いていると発芽率が悪くなったり、生育不良を起こす可能性があります。このため、土壌のpH調整や苦土石灰の施用が必要になる場合もあるなど、事前の準備はやや手間がかかります。また、春と秋のどちらかといえば涼しい時期に向いており、夏場は高温や虫の影響を受けやすいため、管理の工夫が求められます。

このように、ほうれん草は家庭菜園向きの野菜ではありますが、「土づくり」と「気候に合わせたタイミング」が育てやすさに大きく関わります。これらのポイントを押さえれば、初心者でも立派な葉を収穫できるでしょう。

ほうれん草の種まき時期と方法

ほうれん草の栽培を成功させるうえで、種まきの時期と方法は非常に重要です。間違った時期に種をまいた場合、発芽しなかったり、徒長したり、病害虫の被害を受けやすくなることがあります。

種まきに適した時期は、春(3月中旬〜4月)と秋(9月中旬〜10月)が一般的です。気温が15~20度前後になる季節が理想で、発芽率も高く、株も丈夫に育ちます。真夏や真冬は、気温の影響で生育が不安定になりやすいため避けた方がよいでしょう。

方法としては、まず土を耕し、できれば1~2週間前に苦土石灰を混ぜて酸性を中和しておきます。その後、幅20cmほどの「すじまき」が推奨されます。指先や棒などで深さ1cmほどの溝を作り、1cm間隔で種をまいていきます。まいた後は軽く土をかぶせ、手のひらで押さえて密着させることで、発芽しやすくなります。

このとき注意すべきなのは、「種をまきすぎない」ことです。つい多くまいてしまいがちですが、間引きの手間が増え、株同士が競合してうまく育たなくなります。また、乾燥に弱いため、種まき後は土が乾かないよう、新聞紙をかぶせて水分を保持するとよいでしょう。

こうして正しい時期と方法を守れば、安定して芽が出そろい、元気なほうれん草を育てる第一歩を踏み出せます。

ほうれん草栽培カレンダー🥬✨

ホウレンソウは、春と秋の涼しい時期が育てやすいので、ぜひこのカレンダーを参考に挑戦してみてくださいね。

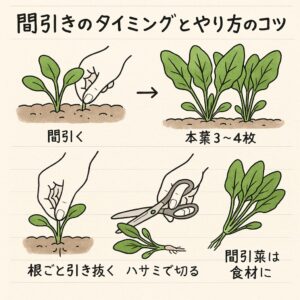

間引きのタイミングとやり方のコツ

ほうれん草の栽培において、間引きは単なる作業のひとつではなく、収穫の質と量を左右する重要な工程です。苗が混み合ったままでは、日当たりや風通しが悪くなり、生育不良や病害虫の原因にもなります。そのため、間引きは「適切なタイミングで」「正しい方法で」行うことが求められます。

まず、間引きを始める最初のタイミングは「本葉が1~2枚出てきた頃」です。発芽後しばらくすると、双葉に続いて本葉が小さく展開してきます。この段階で、明らかに成長が遅れている株や、葉の色が薄く元気のない苗を優先して抜いていきます。最初の間引きでは全体を整えるというよりも、「弱い苗を選んで間引く」ことが主な目的です。

次に来るのが「本葉3~4枚の頃」、これが2回目の間引きのタイミングです。この時点では苗がある程度しっかり育っているため、より具体的な間隔での調整が必要になります。目安としては、最終的に株と株の間が5~7cmほど空くようにします。この距離が確保されていれば、それぞれの株が十分に光を受け、根をしっかり張ることができるのです。

実際の間引き作業では、手で引き抜く際に周囲の根を傷つけないように注意する必要があります。片手で周囲の土を軽く押さえながら、根ごと丁寧に引き抜くのが基本です。土が乾いていて抜きにくい場合は、あらかじめ軽く水をまいて湿らせておくとスムーズに抜けます。それでも難しい場合には、清潔なハサミを使って地面の近くで茎を切る方法もおすすめです。

また、間引きを一度に済ませようとせず、2〜3回に分けて行うことが理想です。こうすることで、生育の進み具合に応じて調整ができ、結果としてより健全な株に育ちやすくなります。成長スピードには個体差があるため、一度に間引いてしまうと、後から成長する可能性のある株まで失ってしまうことにもなりかねません。

さらに、間引いた苗は食材としても活用できます。小さくても味がしっかりしており、サラダやおひたし、炒め物などに使うと、新鮮な家庭菜園の恵みを無駄なく楽しむことができます。特に柔らかい若葉は市販品にはない味わいがあり、「間引き=処分する作業」という考えを改める良い機会にもなるでしょう。

このように、間引きはただ苗を減らす作業ではなく、「ほうれん草が健やかに育つための環境づくり」として非常に重要なプロセスです。丁寧な作業を心がけることで、葉の色つやや厚みが増し、見た目にも味にも優れたほうれん草を育てることが可能になります。特に初心者にとっては見落としがちな工程ですが、丁寧に取り組むことで、栽培の成功にぐっと近づくことができるのです。

水やりの頻度と注意点

ほうれん草を元気に育てるためには、水やりの頻度とその方法に気をつける必要があります。水の与え方を間違えると、生育不良を引き起こしたり、病気の原因になることがあるため、単に「毎日水をあげればよい」とは限りません。

まず、水やりの基本として押さえておきたいのは、「土の状態を見て判断する」という点です。表面の土が乾いてきたときが水やりのタイミングであり、土が湿っているにもかかわらず水を与え続けると、根腐れを起こす可能性があります。特にプランター栽培の場合は水はけが悪くなりやすいため、朝の涼しい時間帯にたっぷりと水を与え、夕方以降の水やりは控えめにするとよいでしょう。

また、種まき直後や発芽までの間は、土が乾燥しないように注意することが重要です。この時期は毎日霧吹きなどで軽く湿らせる程度で構いませんが、発芽した後は根が土中に伸びるため、少しずつ水の量を増やしていきます。ただし、葉に直接水をかけると病気の原因になることがあるため、株元に向かって水を注ぐよう心がけましょう。

季節によっても頻度は変化します。例えば夏場は土が乾きやすいため、朝夕の2回の水やりが必要になる場合があります。一方で、冬は土が乾くのが遅くなるため、水をやりすぎないように注意が必要です。

このように、適切な水やりは単なる作業ではなく、「植物の様子を見る」ことから始まります。育てる環境や気候、土の性質を考慮しながら、水の量と頻度を調整していくことが、健康なほうれん草を育てるための大切なポイントです。

収穫時期の目安と見分け方

ほうれん草の収穫時期を見極めることは、味や栄養を最大限に引き出すうえで非常に重要です。収穫が早すぎると葉が小さく、遅すぎると硬くなったり、とう立ち(花が咲く現象)して食味が落ちることがあります。最もおいしい状態で収穫するためには、いくつかの見分け方を覚えておく必要があります。

一般的には、種まきから約30〜45日ほどで収穫が可能になります。ただし、この期間は気温や栽培環境によって変動するため、カレンダーの日数だけで判断するのではなく、株の状態をよく観察することが大切です。

目安となるのは「本葉が7〜10枚程度」「草丈が20〜25cm前後」になったタイミングです。葉の色が濃い緑で、厚みがあり、ピンと張りがある場合は、味や栄養も十分に詰まった状態と考えてよいでしょう。一方で、葉が硬くなりすぎていたり、中央の茎が伸びてきているようであれば、収穫が遅れすぎている可能性があります。

収穫の際には、株元から包丁やハサミでまとめてカットする方法が一般的ですが、外葉から順に摘み取る方法もあります。後者は何度かに分けて収穫できるため、少量ずつ使いたい家庭菜園には向いています。

とう立ちの兆候が見られた場合は、早めに収穫しましょう。とう立ちとは花を咲かせる準備に入ることですが、そうなると葉が硬くなり、味も落ちてしまいます。特に春先や気温が急激に上がったときには注意が必要です。

このように、適切な収穫時期を逃さないためには「葉の大きさ・色・株の状態」を見る習慣が欠かせません。おいしいほうれん草を食べるためには、観察眼も育てていきましょう。

プランターでの育て 方とポイント

家庭菜園でほうれん草を健康に育てるコツ

- 虫の対策と発生を防ぐ工夫

- 肥料の選び方と施し方の基本

- ほうれん草が大きく ならない原因

- 花が咲いたときの対処方法

- 初心者でも安心の育て 方ガイド

- 収穫後の後 作におすすめの野菜

虫の対策と発生を防ぐ工夫

家庭菜園でほうれん草を育てる際、多くの人が直面するのが「虫の被害」です。特にアブラムシやヨトウムシ、コナガといった害虫は、葉を食い荒らすだけでなく、病気を媒介する可能性もあるため、早期の対策が不可欠です。

まず、虫の発生を防ぐためには、「発生しにくい環境を整えること」が基本です。風通しの悪い場所や過湿状態の土壌は害虫にとって好条件になります。プランターで育てている場合は、適度に株間を取り、葉が混み合わないように間引きをしっかり行いましょう。風が通り、葉の表面が乾きやすい環境であれば、虫の繁殖を抑えることができます。

また、日々の観察が被害の拡大を防ぐ第一歩です。葉の裏や茎の根元に小さな虫や卵がついていないか、定期的にチェックしてください。特に新芽や柔らかい葉は虫に好まれるため、重点的に確認すると良いでしょう。

予防としては、防虫ネットの活用も効果的です。ネットを使えば物理的に虫の侵入を防ぐことができ、農薬を使わずに済むため安心感があります。家庭菜園に慣れていない方でも、100円ショップやホームセンターで手軽に手に入る防虫ネットを活用すれば、管理がしやすくなります。

それでも虫がついてしまった場合には、すぐに手で取り除くか、環境にやさしい天然成分の殺虫スプレーを使う方法があります。ただし、薬剤の使用頻度や使用時期には注意が必要です。誤った使用は、逆に植物にダメージを与えることもあります。

このように、虫の発生を防ぐには、環境作りと日々の観察、そして必要に応じた対処の3つがポイントです。大切なのは「虫をゼロにする」のではなく、「被害を最小限に抑える」という意識で育てることです。(住友化学園芸公式サイト)

肥料の選び方と施し方の基本

ほうれん草をしっかりと育てるためには、肥料の使い方がとても重要です。土に含まれる栄養分だけでは不足しがちなため、適切な肥料を補うことで、葉の色や大きさ、生育スピードに大きな違いが出てきます。

まず、肥料には大きく分けて「元肥」と「追肥」があります。元肥とは種まき前にあらかじめ土に混ぜ込む肥料で、発芽後の初期成長を支える役割を果たします。一方、追肥は成長途中で追加で与える肥料で、栄養を補いながら元気な葉を育てるために欠かせません。

ほうれん草に向いている肥料は、窒素を多く含むタイプです。窒素は葉物野菜の成長に直結する成分で、葉の緑色を濃くし、肉厚で柔らかな葉を育てる効果があります。ホームセンターで販売されている「葉物野菜用」や「万能野菜用」と書かれた有機肥料や化成肥料が使いやすく、家庭菜園初心者にも扱いやすいでしょう。

施肥のタイミングについては、元肥は種まきの1週間ほど前に、土に混ぜてよく馴染ませておくと安心です。追肥は本葉が3〜4枚ほど出てきたころに一度目を行い、その後、葉の色が薄くなってきたときや生育が鈍ってきたタイミングで、2回目以降を施します。追肥の間隔が短すぎると肥料焼けを起こす可能性があるため、最低でも1週間以上は間を空けてください。

また、液体肥料を使う場合は、パッケージに書かれた濃度より少し薄めて使うのが安全です。濃すぎると根にダメージを与えてしまうことがあるからです。液体肥料は即効性がありますが、効果が持続しにくいので、頻度や量の調整が重要になります。

こうして見ると、肥料の管理は難しそうに感じるかもしれませんが、要点を押さえておけば十分対応できます。無理に高価な肥料を選ぶ必要はありません。植物の様子を見ながら、適切に施していくことが何よりのコツです。

ほうれん草が大きく ならない原因

ほうれん草を育てていて「思ったより大きくならない」「葉が小さくて収穫しづらい」と感じたことはありませんか? 実はこのような状態には、いくつかの原因が考えられます。問題の根本を理解することで、次の栽培に活かすことができます。

まず最も多い原因は、「栄養不足」です。特に窒素分が足りていないと、葉が十分に育たず、小さなまま生長が止まってしまうことがあります。また、追肥のタイミングを逃してしまった場合も同様の症状が出ることがあります。前述の通り、葉物野菜には定期的な肥料の補給が必要であり、それが不十分だと結果として生育が鈍くなります。

次に考えられるのが「日照不足」です。ほうれん草は日光を好む植物で、日当たりが悪い場所では光合成が十分に行えず、茎や葉が細くなる傾向があります。特にベランダで育てている場合、建物の影になっていないか、日照時間が極端に短くないかを見直してみてください。

さらに、「水の管理」に問題がある場合もあります。水を与えすぎると根腐れを起こしやすくなり、逆に控えすぎると根が十分に水分を吸収できずに生育不良になります。水やりは土の表面が乾いたタイミングで、適量を与えることが基本です。

また、「間引き不足」も意外な盲点です。間引きを怠ると、隣同士の株がスペースと養分を奪い合い、結果的にどれも大きくならないという状態に陥ります。発芽後は3回程度に分けて間引きを行い、元気な株だけを残すようにすると、残った株がしっかり育ちやすくなります。

このように、ほうれん草が大きくならない原因には複数の要因が絡んでいることが多いため、一つひとつの管理作業を丁寧に見直すことが大切です。失敗から学び、次に活かしていくことで、より立派なほうれん草を育てることができるようになります。

花が咲いたときの対処方法

ほうれん草を育てていると、思いがけず「花が咲いてしまった」という経験をする人も少なくありません。本来、食用とされるのは葉の部分であり、花が咲くと「とう立ち」と呼ばれる状態になり、葉が硬くなったり味が落ちたりします。ここでは、花が咲いてしまったときの対応と、そうならないための予防法について解説します。

まず、花が咲いた場合の最善の対応は「早めに収穫する」ことです。花芽が確認できた時点で、成長途中であっても収穫を検討しましょう。そのまま放置すると、葉が苦くなったり筋が硬くなったりして、食味が著しく悪くなります。特に春先など、気温が急に上昇した時期には、ほうれん草が早くとう立ちする傾向があります。

花が咲いてしまった場合のもう一つの選択肢は、採種目的で育て続けることです。ただし、種を取るにはそれなりの手間と時間がかかるため、家庭菜園ではあまり一般的ではありません。初心者の方は、基本的には花が咲いたら速やかに収穫し、次の栽培に備える方が現実的です。

とう立ちを防ぐためには、栽培時期を守ることが最も重要です。ほうれん草は冷涼な気候を好むため、気温が20℃を超える頃には花芽がつきやすくなります。そのため、春まきの場合はなるべく早めに種まきを行い、夏になる前に収穫できるように計画することが大切です。

また、日照時間が長すぎる環境も花芽形成の原因となるため、日が長くなる季節は、半日陰の場所で育てるのも一つの工夫です。このように、花が咲いてしまった場合の対応だけでなく、咲かせないための予防策も合わせて意識することで、よりおいしいほうれん草を収穫できるようになります。

初心者でも安心の育て方ガイド

ほうれん草は家庭菜園に適した野菜のひとつであり、初心者にも育てやすいとされています。とはいえ、最初は何から手をつければよいのか分からず、戸惑ってしまう方も多いかもしれません。ここでは、初めての方でも安心して育てられるように、育て方の基本を順を追ってご紹介します。

まず、種まきの時期は秋まき(9月〜11月)と春まき(3月〜4月)があります。初心者には気温が安定しやすい秋まきが特におすすめです。発芽にはやや低めの温度が適しており、真夏や真冬は避けた方が無難です。

次に、育てる場所を選ぶ際は、日当たりと風通しの良い場所が適しています。プランターでも地植えでも育てることができるため、ベランダ菜園にもぴったりです。プランターの場合は、深さ20cm程度のものを選ぶと根がしっかり張れて安定した生育が期待できます。

土作りについては、あらかじめ市販の「野菜用培養土」を使うと手間が少なくおすすめです。自分で調整する場合は、赤玉土と腐葉土を7:3の割合で混ぜ、そこに苦土石灰と元肥を加えて1週間ほど寝かせてから種まきをします。

水やりは「土の表面が乾いたらたっぷり」が基本です。過湿は根腐れを招きやすいため、毎日ではなく様子を見ながら調整しましょう。発芽後は間引きを2〜3回に分けて行い、最終的には株間が5〜10cmほどになるように調整します。

収穫まではおおよそ30〜50日程度です。草丈が20cm前後、葉がしっかり広がってきたら、根元からハサミで切って収穫します。小さめでも早めに収穫すれば、柔らかくて甘みのある葉を楽しめます。

このように、ポイントを押さえれば、初めての方でも立派なほうれん草を育てることができます。気負わずに、まずはひと鉢から始めてみるのも良い選択です。(タキイ種苗:家庭菜園教室)

収穫後の後作におすすめの野菜

ほうれん草を収穫した後、空いたスペースを有効活用したいと考える人は多いでしょう。この「後作(あとさく)」をどう活かすかによって、家庭菜園の収穫量や効率は大きく変わります。ここでは、ほうれん草の後作としておすすめの野菜を紹介します。

まず注目したいのは、マメ科の野菜です。代表的なものにエダマメやインゲンなどがあり、これらは土壌中の窒素を固定する作用があります。つまり、栽培することで土が自然に肥えていく効果があるため、連作障害を防ぎつつ、次の野菜にも好影響を与えられるのです。

また、果菜類の苗物を植えるのも有効です。ミニトマトやピーマン、ナスなどは夏場に向けて育てやすく、収穫期間も長いためコストパフォーマンスの高い作物といえます。これらの野菜は肥料を多く必要とするため、ほうれん草を育てた後に土壌改良を行い、有機肥料や堆肥をしっかり加えると、より元気に育ってくれます。

根菜類のダイコンやカブも後作に向いています。ただし、土の状態によっては「根の形が歪む」ことがあるため、しっかり耕してふかふかの状態にしてから植えると良い結果が出やすくなります。特にカブは生育が早く、30〜40日で収穫できるので、季節の間をうまくつなぐ作物としても重宝します。

なお、ほうれん草はアカザ科に属しており、同じグループの作物(例えばビートなど)を続けて栽培するのは避けた方が安全です。病害虫の発生リスクを避けるためにも、できるだけ異なる科の野菜を選ぶのが基本です。

このように、後作には選択肢が多く、それぞれの季節や目的に応じて柔軟に組み合わせることで、より豊かな家庭菜園を実現できます。空いたスペースを無駄にせず、次の作物へとつなげていく工夫が、菜園の楽しさをさらに広げてくれるでしょう。

家庭菜園でほうれん草を育てるポイントまとめ

-

ほうれん草は冷涼な気候を好む

-

肥沃で水はけの良い土壌が適している

-

種まきは春と秋の2回が基本である

-

発芽までの適温は15~20度程度である

-

間引きをして株間を広げることが必要である

-

適度な水やりが成長促進につながる

-

日当たりは半日程度が理想的である

-

病害虫対策として葉をこまめにチェックする

-

収穫時期は葉が十分に成長した頃が目安である

-

収穫は株ごとではなく葉単位で行うと長持ちする

-

肥料は窒素を中心に適量与えると良い

-

過湿は根腐れを招くため注意が必要である

-

マルチングで土壌の乾燥を防ぐ効果がある

-

夏場の高温には遮光ネットが有効である

-

定期的な間引きで品質の良い葉を育てられる

🛒 ほうれん草におすすめの栽培グッズ一覧

| アイテム | 商品例 | 購入リンク |

|---|---|---|

| プランター | アイリスオーヤマ ベジタブルプランター 650 | 楽天で見る |

| 液体肥料 | ハイポネックス原液(葉もの野菜用) | Amazonで見る |

| 霧吹きジョウロ | SPICE OF LIFE(スパイス) 1台2役 じょうろ 霧吹き | 楽天で見る |

| 後作用の種 | 【サカタのタネ公式】 エダマメ おつな姫 野菜 種 約50粒 | 楽天で見る |