白菜 追肥 肥料について調べている方の多くは、どの資材を選ぶべきか、いつ与えるのか、どれくらいの量が適切かで迷います。有機肥料や化成肥料、さらに有机肥料という海外表記、即効性を補える液体肥料まで候補は多く、鶏糞の扱いにも不安が残りがちです。栽培の核心はタイミングと回数、そして配合の見極めにあります。白菜の肥料は何がいいですかという疑問に正面から答えつつ、初心者にも取り入れやすいおすすめの選択肢、白菜追肥回数の考え方、失敗しにくい白菜の肥料のやり方まで、要点を体系的に整理します。

・肥料の種類ごとの役割と選び分け

・定植後から結球期までの追肥タイムライン

・畑とプランターでの適量と与え方の違い

・過不足サインの見極めとリカバリー

Contents

白菜の追肥と肥料の基本と重要性

畑で白菜を耕しているイメージ図

- 白菜の肥料は何がいいですか

- 有機肥料を使うメリット

- 化成肥料の特徴と使い方

- 有机肥料との違いを理解する

- 液体肥料で補う場合の注意点

- 鶏糞を利用した栽培のコツ

白菜の肥料は何がいいですか

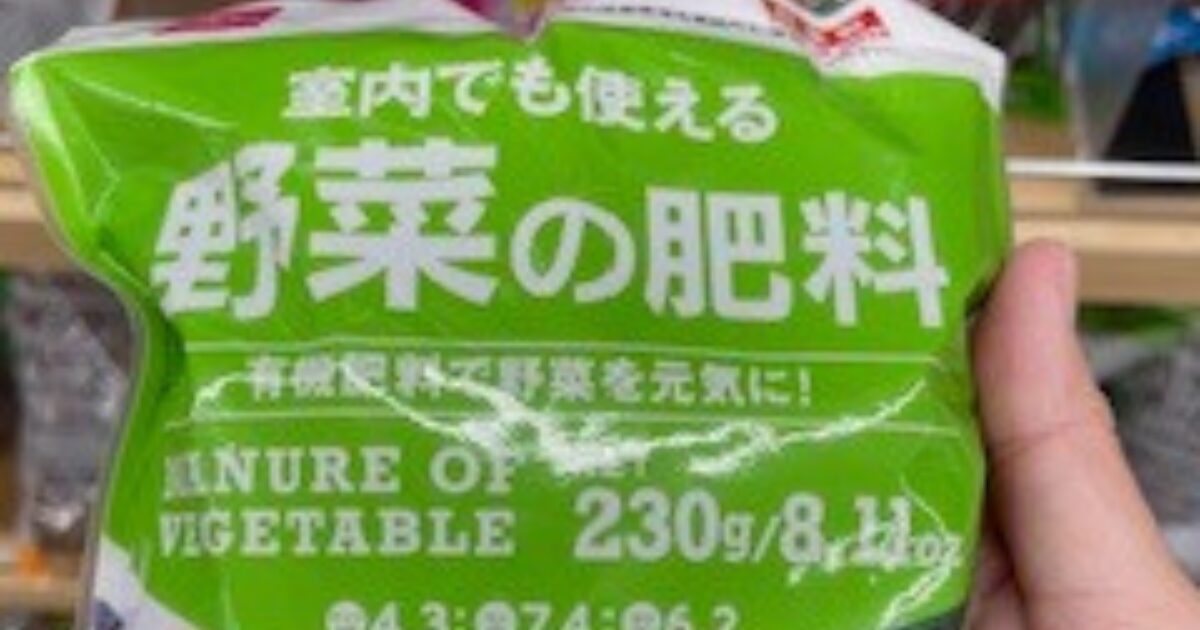

100均(ダイソー)の野菜の肥料 画像出典:筆者

白菜は葉を大きく広げながら結球していく特性があり、その成長過程において窒素、リン酸、カリウムという三大要素のバランスが非常に重要です。特に窒素は葉の成長に直結するため、他の野菜に比べて多めに必要とされます。生育初期には、根の発達を促進するリン酸が不可欠です。これにより、根がしっかり張ることで養水分の吸収効率が上がり、株全体の生育が安定します。また、葉や茎を丈夫にし、倒伏や病害に対する抵抗力を高めるカリウムも欠かせません。白菜栽培では、この三大要素を適切に与えることが、収量と品質の向上につながります。

畑で栽培する場合は、元肥として緩効性の有機肥料を主体に使う方法が一般的です。堆肥や完熟有機配合肥料を土に混ぜ込むことで、初期の養分供給が長時間安定し、土壌微生物の活動も活発化します。追肥は成分が即効性の化成肥料で行うと効果的です。化成肥料は施用後すぐに養分が溶け出し、葉や結球部分に必要な栄養をタイムリーに補給できるため、生育途中の肥料切れによる停滞を防ぎます。

白菜には微量要素も欠かせません。ホウ素は芯の成長を助け、欠乏すると芯に斑点や内部の変形が生じやすくなります。カルシウムは細胞壁の強化に関与し、葉や結球部分の裂けや軟化を防ぎます。また、マグネシウムは葉緑素の合成を支え、光合成効率を高める役割があります。これら微量要素が不足すると、見た目の悪化だけでなく味や保存性にも影響を与えるため、栽培段階での適切な補給が求められます。

施用量の目安としては、追肥の場合、畑では1㎡あたり化成肥料30〜50g、株単位では約7gを土に混ぜ込み、軽く土寄せして覆うのが標準です。プランター栽培では、灌水による養分流亡が起こりやすいため、地植えよりやや多めに与えるか、少量を複数回に分けて追肥することで、肥料の効果を安定させやすくなります。また、追肥のタイミングは定植後1〜2週間から始め、2週間ごとの間隔で結球開始前まで行うと、肥料切れによる生育停滞を避けられます。結球が始まった後は、NKタイプなど窒素とカリを中心とした化成肥料で最後の追肥を行い、その後は与えないことが理想です。

さらに、肥料の粒が葉に直接触れると肥料焼けを起こす可能性があるため、必ず株元の土に散布して軽く混和し、土寄せで覆うことが重要です。初心者でも扱いやすいのは、標準配合の8-8-8の化成肥料で、これに微量要素入りを組み合わせると、失敗を防ぎながら効率的に生育をサポートできます。プランター栽培では元肥入り培養土を用いると管理が簡単になり、追肥は少量高頻度で施すと安定した成長が期待できます。

結論として、白菜の肥料選びは「生育段階に応じた三大要素のバランス」と「微量要素の補給」、「施用タイミングと回数の管理」が鍵です。これらを適切に組み合わせることで、葉の健全な成長と美味しい結球の両立が可能となり、収量と品質の向上につながります。

最初は『有機肥料の方が美味しそう!』とこだわっていましたが、初心者のうちは化成肥料(8-8-8)を常備しておくのが一番安心です。成長が遅れているな…と思ったときに、化成肥料の即効性には何度も助けられました。まずは基本を化成肥料で押さえつつ、土作りに有機を混ぜる『いいとこ取り』が一番楽ですよ。

有機肥料を使うメリット

100均ダイソーで購入した有機入元肥 画像出典:筆者

有機肥料はゆっくり効き、土壌中の微生物を活性化して団粒構造を育てます。堆肥や油かす、魚粉、骨粉などを組み合わせると、持続的に栄養が供給され、根張りが良くなります。元肥で有機主体にしておくと、追肥の切れ目による生育停滞が起こりにくく、味や食感の向上が期待できます。未熟な素材はガス害の恐れがあるため、完熟堆肥や市販の有機配合を選ぶことが安全です。油かすは窒素が中心でリン・カリが不足しがちなので、骨粉や草木灰、硫酸カリなどでバランスを整えると偏りを防げます。においが気になる場合は被覆タイプやボカシ化した商品を選ぶと扱いやすくなります。

【ここがポイント!】

画像にあるダイソーの肥料、実は私もよく使います!『100円で本当に育つの?』と半信半疑でしたが、小さな家庭菜園やプランターなら十分すぎる効果です。ただ、大容量の白菜専用肥料に比べると微量要素が足りないこともあるので、後述する液体肥料と組み合わせてフォローするのが私流のコツです。

化成肥料の特徴と使い方

化成肥料のイメージ図

化成肥料は成分表示が明確で、必要成分を狙って補給できるのが利点です。8-8-8のような標準配合は初心者でも失敗が少なく、追肥の基本形として使えます。結球期に備えて窒素とカリを切らさないことが収量の鍵となるため、NKタイプ(窒素・カリのみ)でテンポよく追肥する方法も効果的です。ホウ素入りの配合を選べば、生理障害の予防にも役立ちます。株葉に肥料粒が触れると肥料焼けの恐れがあるため、株元の土表面に散布して軽く混和し、土寄せして覆うのが基本です。

表:追肥で使いやすい化成肥料の目安

| 目的 | 代表的な配合例 | 施用量の目安 | タイミング | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 汎用追肥 | 8-8-8 | 1㎡あたり30〜50g | 定植後2週ごと | 初心者向けで扱いやすい |

| 結球サポート | NK配合(例:12-0-12) | 1㎡あたり30〜40g | 結球初期 | 窒素とカリを重点補給 |

| 障害予防 | ホウ素入り配合 | 上記と同等 | 1回目または結球初期 | 芯の斑点予防に一助 |

有机肥料との違いを理解する

「有机肥料」という表記は、日本語では「有機肥料」と同じ意味ですが、中国語圏や海外の肥料市場では「有机肥料」と表記されます。海外製品や越境ECサイトで購入する場合、この表記が見られることが多く、成分や使い方の基本的な考え方は日本の有機肥料とほぼ同等です。しかし、注意すべきは、国や地域ごとに表記基準や有機認証の制度が異なる点です。例えば、日本では有機JAS認証が肥料の品質や安全性を保証する基準として用いられますが、中国やその他の国では同等の規格が存在しない場合や、重金属や農薬残留の許容値が異なる場合があります。そのため、海外製の「有机肥料」を使う際には、国内での有機JAS適合状況や成分表示、重金属含有量、推奨施用量を必ず確認することが安全です。

形状についても理解が重要です。粉粒状の有机肥料は土に混ぜやすく、元肥として使うのに適しています。元肥として施すことで、植え付け直後から根が栄養を吸収でき、白菜の初期生育を安定させる効果があります。一方、追肥に用いる場合は、効果が緩やかに現れる特性を踏まえて、早めに施すことがポイントです。化成肥料のように即効性は低いので、追肥のタイミングを誤ると生育途中で肥料切れを起こしやすくなります。そのため、元肥としての利用を基本とし、追肥で使う場合は定期的な土壌観察と組み合わせて、計画的に施すことが成功の鍵です。

また、有机肥料には窒素やリン酸、カリウムだけでなく、有機質由来の微量要素や土壌改良効果も含まれていることが多い点も特徴です。微生物が活性化され、土壌の団粒構造が形成されることで、水分保持力や通気性が改善され、根の健康な発達が促されます。特にプランター栽培では、保水性や排水性が生育に直結するため、有机肥料をうまく取り入れることで、植物へのストレスを減らし、収量や品質の向上に寄与します。

まとめると、有机肥料は日本語の有機肥料と基本的に同じ考え方で使えますが、国ごとの認証や成分基準の違いに注意が必要です。元肥として用いることで根の発育と生育安定を促し、追肥に使う場合は効きの緩やかさを考慮して早めに施す計画的な運用が望ましいです。海外製品を導入する際は、成分表示や安全性を確認した上で、白菜栽培の段階に応じた適切な施用方法を選ぶことが重要です。

液体肥料で補う場合の注意点

注意のイメージ図

液体肥料は、水に溶かして直接土壌や植物に与えることで、成分が素早く吸収される即効性の高い資材です。特にプランター栽培や小面積の家庭菜園では、灌水と同時に施せるため管理が簡単で、肥料切れの初期サインを迅速にカバーできます。葉色が薄くなったり生育が鈍くなる兆候を見つけた際、固形肥料では効果が出るまで時間がかかるため、液体肥料を補助的に使うことで成長の停滞を防げます。

ただし、液体肥料には扱い方の注意点があります。まず、溶液が土中で素早く拡散する一方で、流亡も早いため、濃度が高すぎると根を傷めたり、塩類濃度の上昇で根の吸収障害を引き起こすリスクがあります。そのため、必ず製品の希釈倍率を守り、土壌が適度に湿っている状態で与えることが重要です。乾燥した土に直接高濃度で施すと、根が焼けて生育障害を招きやすくなります。

施用の頻度は7〜10日に1回を目安とし、成長段階や気温・降雨量に応じて微調整します。特に結球期に入る時期は、固形の化成肥料と液体肥料を併用することが効果的です。固形肥料は土壌に長く残り基盤として栄養を安定供給し、液体肥料は即効的に不足分を補う「土台と即効の両輪」の考え方で管理すると、結球の均一性と品質の向上につながります。

さらに、液体肥料には葉面散布タイプもありますが、直射日光下での使用は葉焼けの原因になるため注意が必要です。葉面散布を行う場合は、朝露が乾いた後や夕方、曇天時に施すことでリスクを減らせます。また、葉面散布では葉全体に均一に付着させることが大切で、偏って付着すると部分的に肥料焼けが生じることがあります。

液体肥料は種類によって窒素・リン酸・カリウムの比率が異なるため、施用する前に栽培段階に応じた成分バランスを確認しましょう。生育初期は窒素中心、結球期にはカリウムを重視すると、葉の成長と結球の締まりの両方を最適化できます。加えて、液体肥料は水やりの習慣に組み込むと手間が省け、過不足の管理もしやすくなります。

まとめると、液体肥料は即効性と管理のしやすさが大きな利点ですが、濃度管理・施用タイミング・散布方法に注意することが重要です。固形肥料と組み合わせて「土壌に基盤を置きつつ不足を即補う」運用を行うことで、健全で均一な白菜の生育と高品質な結球を実現できます。

鶏糞を利用した栽培のコツ

鶏糞を利用した栽培のコツのイメージ図

鶏糞は、窒素やリン酸を豊富に含む有機肥料で、栽培コストを抑えつつ高い肥効を得られる点が特徴です。特に白菜のような葉菜類では、窒素が生育初期の葉の成長を促し、リン酸は根の発育を助け、株全体の健全な成長に直結します。しかし、生の鶏糞や未熟な鶏糞を使うと、強いアンモニア臭や肥料焼け、さらには微生物による発熱で根を傷めるリスクが高まります。そのため、使用する場合は必ず「完熟発酵鶏糞」を選ぶことが基本です。

元肥としての使い方

元肥として施す場合は、植え付けの1〜2週間前に畑の土と十分に混ぜ込むことが重要です。こうすることで、鶏糞中の栄養素が土中で安定し、植え付け直後から根が栄養を吸収しやすくなります。また、混和の際には深さ10〜15cm程度までしっかりと土と混ぜ、表面にだけ残らないよう注意することで、肥料焼けや局所的な塩類濃度上昇を防ぎます。

追肥としての使い方

追肥に利用する場合は量を控えめにし、株元に直接触れないよう配慮することがポイントです。鶏糞はアルカリ性が強く、過剰に施すと塩類濃度が上昇して根を傷める原因となるため、少量ずつ土とよくなじませることが重要です。具体的には、1株あたり数グラム程度を目安に、土表面に散布後に軽く中耕して混ぜ込む方法が適しています。

プランター栽培での注意点

プランター栽培では土の量が限られるため、鶏糞の肥料濃度が過剰になりやすく、根に直接触れると障害が発生しやすくなります。そのため、使用量を地植えの半分程度に抑えるか、元肥は鶏糞と他の有機配合肥料を混ぜて施す方法が安全です。また、臭い対策として被覆タイプやペレット状の鶏糞を選ぶと、手入れや管理が格段に楽になります。

その他の管理ポイント

鶏糞は土壌の微生物活動を活性化し、団粒構造を促進する効果もありますが、湿度や温度が高い状態では発酵が進みすぎて栄養が一時的に過剰になる場合があります。施用後は土を平らにして軽く水やりし、栄養素が均一に広がるよう管理することが大切です。また、元肥と追肥のバランスを考慮し、鶏糞だけに頼らず化成肥料や液体肥料と組み合わせることで、肥料効率と白菜の生育安定性を高められます。

【実体験からの注意】

鶏糞は安くて優秀ですが、一度だけ『未完熟』なものを使ってしまい、庭が数日間すごいニオイになった苦い経験があります(笑)。ご近所トラブルを避けるためにも、住宅地で使うなら絶対に『完熟』や『ペレット状(粒状)』を選ぶことを強くおすすめします!

まとめ

鶏糞は、窒素とリン酸に優れたコスト効率の高い有機肥料で、正しく使えば白菜の生育を大幅に向上させる力があります。ポイントは「完熟品を選ぶ」「元肥は土と十分に混和する」「追肥は少量・株元に直接触れさせない」「プランターでは特に控えめに管理する」の4点です。これらを守ることで、肥料焼けや根傷みを防ぎつつ、土壌改良効果も享受でき、収量と品質の安定につながります。

白菜の追肥肥料の実践方法と注意点

家庭菜園で白菜を育てているイメージ図

- 追肥のタイミングを見極める

- 白菜の追肥回数の目安と調整

- 白菜の肥料のやり方を解説

- 初心者におすすめの肥料選び

追肥のタイミングを見極める

定植から新根が動き始める1〜2週間後が最初の追肥の目安です。その後は2週間間隔で結球開始前まで継続すると、肥料切れによる生育停滞を避けられます。結球が始まる頃に最後の追肥を済ませ、その後は与えないのが基本です。プランターでは水やりのたびに養分が流れやすいので、同じ総量でも小分けにして回数を増やすと安定します。葉色が薄い、外葉の伸びが鈍いなどのサインが出た場合は、液体肥料で早期にフォローし、次回の固形追肥で底上げする組み立てが有効です。逆に黄緑化や軟弱徒長が目立つときは与え過ぎの可能性があるため、中耕や土寄せのみで一旦様子を見る判断が役立ちます。

【失敗から学んだこと】

白菜の葉が巻き始めてから『もっと大きくしたい!』と焦って追肥したことがありますが、これは逆効果でした。後半に肥料が残りすぎると、中がスカスカになったり、味がエグくなったりします。『巻き始めたら見守るだけ』。この我慢が、美味しい白菜を収穫する最大の秘訣だと気づきました。

タイムライン早見表(畑栽培)

| 生育段階 | 目安時期 | 施肥の要点 |

|---|---|---|

| 定植直後 | 0週 | 元肥の効きに任せ、活着を優先 |

| 1回目追肥 | 1〜2週 | 化成30〜50g/㎡、軽く混和と土寄せ |

| 2回目追肥 | 3〜4週 | 同量を畝肩〜側方へ、葉に触れさせない |

| 仕上げ追肥 | 5〜6週(結球初期) | NK中心で切らさず、この回で打ち止め |

白菜の追肥回数の目安と調整

白菜の追肥は、成長段階に応じて適切なタイミングと回数を設定することが、収量と品質の向上に直結します。標準的な目安として、畑栽培では合計3回の追肥が一般的です。1回目は定植後1〜2週間以内に実施し、生育の初期段階で葉の展開を促すために必要な窒素を供給します。2回目と3回目は、その後2週間間隔で施すことで、生育の中期から結球初期まで栄養を安定的に補給できます。このスケジュールに従うと、肥料効率が高く、葉の色や株の生育が均一になりやすいのが特徴です。

ただし、この回数はあくまで標準値であり、土壌条件や気候によって柔軟に調整することが重要です。例えば、初期生育が鈍い冷涼地や砂質土壌では、水分保持力や養分保持力が低いため、同じ総量の肥料を4回に分けて少量ずつ施すと効きムラを抑えられます。逆に、保肥力が高く栄養が持続しやすい粘土質や有機物豊富な土壌では、2回にまとめても十分に成長を支えられる場合があります。このように、葉色の濃さや外葉の伸び方を観察し、必要に応じて施肥回数を増減する柔軟な対応が求められます。

プランター栽培では、土壌量が少なく水やりによる肥料流亡が起こりやすいため、少量を高頻度で施す「小刻み施肥」が基本です。結球期以降も、株元に少量ずつ追加することで品質を維持しつつ、過肥による軟弱徒長やゴマ症などの生理障害を防ぐことが可能です。特にプランターでは、液体肥料との併用で即効的に栄養を補う方法も有効です。

追肥の調整にあたっては、葉色の観察が最も重要な指標となります。黄緑色や薄い葉色が目立つ場合は、肥料不足のサインです。このときは次回の追肥で栄養を補給するか、液体肥料で一時的に補うことが効果的です。一方、葉色が濃すぎたり、茎が軟弱に伸びる徒長が見られる場合は、過肥の可能性があるため、追肥回数を減らすか量を控える判断が必要です。

まとめると、白菜の追肥回数は「標準は3回」を基準に、土壌条件や気候、株の様子を観察して柔軟に調整することが最も重要です。畑では1〜3回を目安に段階的に施し、プランターでは少量高頻度の追肥を取り入れることで、収量と品質のバランスを最適化できます。肥料過多や不足による障害を防ぎながら、生育段階に応じたきめ細やかな施肥設計が、白菜を健康に育てるポイントです。

白菜の肥料のやり方を解説

白菜の肥料施用は、単に撒くだけでは効果が限定され、むしろ株を傷めたり、味や品質に悪影響を与えることがあります。正しい手順とタイミングを押さえることで、肥料効率を最大化し、均一で健全な結球を促すことが可能です。

まず追肥は、株元の周囲に均一に散布することが基本です。肥料粒が葉の間や結球内部に入ると、除去が難しくなるだけでなく、雨や灌水時に肥料成分が局所的に濃縮され、葉や根を傷める「肥料焼け」の原因となります。そのため、株葉には直接触れないよう注意し、必ず土表面に撒いて軽く混和するのがポイントです。

施肥の方法としては、条間施肥も有効です。株間だけでなく条間に施すことで、根が伸びる方向に沿って肥料が行き渡りやすくなり、根の吸収効率が高まります。また、条間施肥は作業性の向上にもつながり、大面積栽培でも均一な施肥が容易になります。

施用量の目安は、地植えで1㎡あたり化成肥料30〜50g、株当たり約7gがわかりやすい指標です。プランター栽培では土壌量が少なく流亡が起こりやすいため、これより少し控えめにして回数を増やす「小分け施肥」が適しています。液体肥料を併用する場合は、必ず規定の希釈倍率に従い、灌水に置き換える形で施用することで、濃度過多による根の障害を防ぎます。施用後に軽く灌水すると、肥料成分が土中に均一に浸透し、吸収がスムーズになるため、ムラのない生育が期待できます。

結球が始まる段階では、最後の追肥に切り替え、それ以降は与えないことが重要です。過剰に肥料を与えると葉が軟弱になり、えぐみや苦みの原因となることがあります。特に窒素過多は徒長を招き、結球の締まりや食味にも悪影響を及ぼします。逆に不足すると、葉が薄くなり成長が鈍るため、葉色や外葉の伸びを観察しながら、必要に応じて調整することが大切です。

さらに、肥料の粒子形状や施肥時期の気象条件も考慮するとより効果的です。粉状や微粒子状の肥料は土との接触面が広く速やかに溶けますが、雨や灌水で流亡しやすいため、撒いた後は軽く土と混ぜて固定することが望ましいです。雨天時の施肥は肥料が偏って流れる可能性があるため、できるだけ乾燥時に行うことが推奨されます。

まとめると、白菜の肥料のやり方は「株元中心・条間活用・量とタイミングの管理」が基本です。土に軽くなじませ、中耕・土寄せで覆うことで肥料効率を高め、結球期まで安定した栄養供給を実現します。これにより、健全で均一な白菜の成長と、味・食感の向上を同時に達成できます。

初心者におすすめの肥料選び

初心者のイメージ図

迷ったら、元肥は有機配合肥料または完熟堆肥と緩効性の組み合わせ、追肥は扱いやすい8-8-8の化成を基本にすると失敗が少ないです。結球初期だけNKタイプで窒素とカリを厚くする設計も取り入れやすい方法です。プランター用には元肥入り培養土を選ぶと初期管理が簡単になり、追肥は少量高頻度で行うと安定します。微量要素ではホウ素入りを選択し、土壌酸度はpH6.0〜6.5を目安に苦土石灰であらかじめ調整しておくと根こぶ病のリスク低減につながります。においや保管性が気になる場合は被覆タイプや匂いを抑えた有機配合を選ぶと取り回しがよくなります。

表:肥料タイプ別の特徴と使いどころ(ハイポネックスジャパン)

| 肥料タイプ | 速効性 | 持続性 | におい | 追肥適性 | 主な使いどころ |

|---|---|---|---|---|---|

| 有機肥料 | 低〜中 | 高 | あり | 中 | 元肥のベース、土作り |

| 化成肥料 | 高 | 中 | なし | 高 | 定植後〜結球前の追肥 |

| 液体肥料 | 非常に高い | 低 | ほぼなし | 非常に高い | 肥料切れ時の応急補給 |

| 鶏糞 | 中 | 中 | 強め | 低〜中 | 元肥主体、追肥は少量 |

まとめ|白菜の追肥肥料でおいしく育てる

- 定植後1〜2週間で最初の追肥を行い効きをつなぐ

- 以降は2週間ごとに合計3回を基準として設計する

- 追肥量は1㎡30〜50g株当たり約7gを目安にする

- 結球初期に最後の追肥を済ませ以後は与えない

- 元肥は有機主体で土を育て追肥は化成で素早く補う

- プランターは少量高頻度で流亡を見越して管理する

- ホウ素やカルシウム配合で生理障害の予防に配慮する

- 葉や株に肥料を付着させず土と混和して土寄せする

- 液体肥料は希釈厳守で7〜10日間隔の補給に用いる

- 鶏糞は完熟品を選び元肥中心に少量で安全に使う

- 葉色の変化や徒長を観察し過不足を現場で調整する

- pH6.0〜6.5を目安に石灰で酸度を事前に整える

- 施肥後の中耕と除草で根の呼吸と肥効を高める

- 肥料過多はゴマ症やえぐみの原因になり得る

- 以上を徹底すると白菜 追肥 肥料で育ちが明確に変わる