家庭菜園に挑戦してみたいけれど、「何坪の土地が必要ですか?」「家庭菜園を始めるのに最低でもどれくらいの面積が必要ですか?」と疑問に思う方は多いはずです。実は、家庭 菜園 土作り 一 坪からでも本格的な栽培をスタートすることができ、初心者にもやさしい規模として人気を集めています。

この一坪という限られたスペースでも、工夫次第で豊富な野菜を育てることが可能です。効果的なレイアウトや野菜 組み合わせを意識すれば、年間を通して多彩な収穫を楽しめます。また、初心者 レイアウトとしても一坪は最適で、無理なく管理しやすいサイズ感が魅力です。

さらに、2坪 レイアウトとの違いを知ることで、将来的に規模を拡大したい場合の参考にもなります。道具選びに悩む場合は、カインズのようなホームセンターを活用すれば、土づくりに必要な資材や便利なグッズも一式揃えやすく、初期準備の負担を減らせます。

そして、土作りや栽培方法については、信頼できる本から学ぶのも効果的です。基礎知識を身につけることで、一坪菜園でも野菜を元気に育てるための自信につながります。

この記事では、家庭 菜園 土作り 一 坪をテーマに、レイアウトや栽培の工夫、道具選び、野菜の組み合わせ方まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

●家庭 菜園 土作り 一 坪で始める際の基本的な土作りの方法がわかる

●一坪スペースでの効率的なレイアウトと野菜の組み合わせがわかる

●初心者に適した道具や資材の選び方や活用法がわかる

●2坪との違いや将来的な拡張の考え方がわかる

Contents

家庭 菜園 土作り 一 坪で始める栽培の魅力

- 家庭菜園を始めるのに最低でもどれくらいの面積が必要ですか?

- 何坪の土地が必要ですか?初心者向け解説

- 一坪でもしっかり育つ野菜の組み合わせ例

- 初心者レイアウトでも成功する一坪菜園の工夫

- 家庭菜園におすすめの「本」で学ぶ土作りの基本

家庭菜園を始めるのに最低でもどれくらいの面積が必要ですか?

家庭菜園を始めるために必要な最小面積は一坪(約3.3㎡)程度が目安となります。

これは住宅の庭先やベランダに少し余裕があれば設置可能な広さであり、道具やコストも最小限で済みます。

この一坪という面積は、例えば2m×2mの正方形のスペースに相当し、16分割して一マスずつ違う野菜を育てる「一坪ミニ菜園」として活用できます。この方法なら、トマトやナス、コマツナやホウレンソウといった定番野菜も十分に育てられます。

もちろん、広いスペースがあれば選べる品種も増えますが、まずは一坪から始めることで管理がしやすく、失敗も少なくなる傾向があります。忙しい人や初めての方にも向いています。

ただし、広さが限られる分、日当たりの確保や土づくりの工夫が必要です。風通しや排水性、養分の偏りなどに気を配ることで、一坪でも元気な野菜を育てることができます。

何坪の土地が必要ですか?初心者向け解説

初心者が無理なく始められる面積は1~2坪が理想的です。これは、手入れや収穫をストレスなく続けられる広さであり、少量多品目の栽培に向いています。

この広さなら1日10~20分の作業で管理が可能であり、耕運機や大がかりな農具も必要ありません。また、作物の様子を常に把握しやすく、雑草や病害虫への対処もしやすくなります。

一方で、3坪以上になると水やりや雑草の処理など、日常の手間が一気に増えてしまいます。特に仕事や家事で忙しい人には大きな負担となりやすいため、まずは1~2坪で始めて、徐々に規模を広げるのが安心です。

このように、最初から広すぎる土地に手を出すのではなく、限られた面積での効率的なレイアウトと土づくりからスタートすることが、家庭菜園成功への近道です。

一坪でもしっかり育つ野菜の組み合わせ例

一坪の菜園でも、工夫次第で多品目の野菜をしっかり育てることができます。例えば、以下のような組み合わせが初心者にはおすすめです。

-

大型野菜(トマト・ナス・ピーマンなど)×4マス

各マス1株ずつ、北側に配置することで日陰を避けられます。 -

根菜類(ダイコン・ニンジン・ジャガイモなど)×4マス

連作障害に注意しながら配置を変えるのがコツです。 -

葉物野菜(コマツナ・ホウレンソウ・レタスなど)×4マス

一つのマスに10株前後の密植が可能で、短期間で収穫できます。 -

つる性やスペース効率の良い野菜(キュウリ・インゲン・ズッキーニなど)×4マス

支柱を使って上方向に誘引することで、限られた面積を有効に使えます。

このような組み合わせなら、収穫期もずらしやすく、常に何かしらの収穫を楽しめる構成になります。

なお、野菜の選び方によっては日照条件や虫の被害リスクが変わるため、あらかじめ育てやすさや相性を調べておくことが成功のポイントです。

初心者レイアウトでも成功する一坪菜園の工夫

一坪という限られたスペースでも、レイアウトを工夫することで効率よく野菜を育てることができます。特に初心者にとっては、育てる野菜の種類や配置が成功のカギになります。

まず意識したいのは**「日当たりの確保」と「作業のしやすさ」**です。日照時間が長い場所には背丈の高い野菜(トマトやナスなど)を置き、低い葉物野菜(コマツナやレタスなど)はその前に配置すると、日陰にならず光が全体に行き渡ります。

また、作業スペースの確保も大切です。一坪の中でギチギチに植えてしまうと水やりや収穫が難しくなるため、余裕をもった配置が望ましいでしょう。1マス=30cm四方を目安に区切り、それぞれに別の野菜を植える「区画栽培」は、初心者でも管理しやすい方法です。

さらに、成長スピードの違う野菜を組み合わせることで、空いたスペースを次の作物に有効活用できます。例えば、早く育つラディッシュやホウレンソウを先に収穫し、後から夏野菜に植え替える方法もあります。

初心者のうちは、欲張らず少数の野菜に絞り、成功体験を積むことが長続きのポイントです。

家庭菜園におすすめの「本」で学ぶ土作りの基本

家庭菜園を始めるなら、まず土作りの基礎を理解しておくことが重要です。特に初心者にとっては、「感覚」ではなく「知識」に基づいた土作りが失敗を減らすコツになります。

おすすめしたいのは、初心者向けに写真や図解が豊富な園芸本です。例えば『はじめての家庭菜園(○○出版)』や『図解でわかる土と肥料の基本(△△社)』などは、難しい用語を避けながら、土の種類・肥料の配合・pH調整などをわかりやすく解説しています。

これらの本では、「団粒構造の土が理想」「腐葉土や堆肥の役割」「元肥と追肥の使い分け方」など、実践的な内容を体系的に学べます。本の通りに実践することで、ふかふかで排水性・保水性のバランスが取れた土を作ることが可能になります。

独学だけでは見落としがちな「土壌改良のコツ」や「連作障害を防ぐ方法」も、本から学ぶと失敗しにくくなります。インターネットの断片的な情報では得られない、基礎の積み上げができる点でも、1冊は手元に置いておきたいところです。

家庭 菜園 土作り 一 坪を成功させる方法

- 2坪レイアウトとの違いと使い分け方

- ミニ菜園の枠づくりと見える化のメリット

- 一坪菜園のレイアウトを決めるポイント

- カインズで揃う土作りと資材の選び方

- 季節ごとの作付け計画で年間32品目を実現

2坪レイアウトとの違いと使い分け方

一坪と二坪のレイアウトでは、栽培できる野菜の種類・数、作業量、そしてレイアウトの自由度に明確な違いがあります。これを理解しておくと、無理のない範囲で自分に合った栽培スタイルを選べます。

一坪菜園はコンパクトで管理がしやすいのが最大のメリットです。水やりや雑草取りにかかる時間も短く、少ない道具で始められます。ただし、品種の数が限られるため、収穫量を重視したい人には物足りないかもしれません。

一方で、二坪になるとレイアウトの幅が広がり、区画を分けて輪作や連作対策がしやすくなります。また、果菜類と葉菜類を別エリアで管理できるため、日照条件や肥料の調整もしやすくなります。

ただし、その分、作業量は倍以上になる可能性があるため、時間や体力に余裕がない人にとっては負担になる場合もあります。忙しい人や初心者には一坪から始めて、手ごたえを感じた段階で二坪に拡張するのが現実的です。

このように、面積の違いによって向いている野菜や育て方が異なるため、自分の生活スタイルや目的に合った広さを選ぶことが重要です。

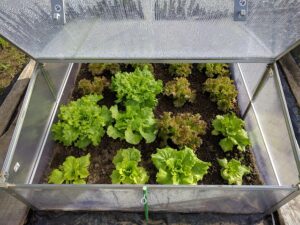

ミニ菜園の枠づくりと見える化のメリット

限られたスペースを最大限に活かすには、「枠づくり」と「見える化」が意外なほど重要です。これらの工夫により、管理がしやすくなるだけでなく、収穫のタイミングや成長の過程も一目で把握できるようになります。

まず枠づくりについてですが、木製の角材やプラスチック製の枠を使って区切る方法が一般的です。これにより、植える場所が明確になり、野菜ごとの管理がしやすくなります。水や肥料のムラも少なくなり、無駄なスペースが減るのも大きな利点です。

次に、「見える化」とは、どこに何を植えたのかが視覚的にわかるようにする工夫のことです。例えば、ネームプレートを立てたり、簡単な栽培記録を立札に記入したりすることで、忘れがちな植え付け時期や品種をすぐに確認できます。

また、ミニ菜園は家の近くに作ることが多いため、整った見た目はインテリアとしても楽しめます。視認性が高まれば、病害虫の早期発見にもつながるため、結果的に栽培の成功率も高まります。

このように、ちょっとした工夫で菜園の運用効率がぐっと上がるため、最初に枠と見える仕組みを取り入れておくのがおすすめです。

一坪菜園のレイアウトを決めるポイント

一坪という限られたスペースでは、事前にしっかりとレイアウトを決めることが成果につながります。レイアウトの質によって、野菜の育ち方や管理のしやすさが大きく変わるためです。

まず重視したいのは、日当たりと風通しの良い配置です。背が高くなる野菜(ミニトマト、ピーマンなど)は奥側に、低く育つ野菜(ラディッシュやベビーリーフなど)は手前に植えることで、すべての植物に日光が行き渡ります。

次に考慮したいのが通路の確保です。小さなスペースでも手入れがしやすいように、植え込みすぎずに人が手を入れられる隙間を作っておくと、後々の水やりや収穫がスムーズになります。

さらに、「区画割り」を取り入れると計画的な栽培が可能です。例えば、一坪を4〜6区画に分けて、それぞれに違う野菜を配置すると、連作障害のリスクを避けながら収穫の時期も分散できます。

最後に、見た目のバランスも意識すると、作業が楽しくなるだけでなく、家族の関心も引きやすくなります。

カインズで揃う土作りと資材の選び方

家庭菜園を始める際、土や資材を一から揃えるのは手間に感じるかもしれません。しかしホームセンターのカインズを活用すれば、初心者でも必要な道具を効率よく揃えることができます。

カインズでは、初心者向けにセット化された園芸キットや培養土が充実しており、「野菜用」や「花用」など用途に応じた商品がわかりやすく分類されています。たとえば「家庭菜園用培養土」はあらかじめ肥料が配合されているため、すぐに植え付けが可能です。

また、資材の選び方も用途別に工夫すると効果的です。プランターや菜園枠、支柱、マルチフィルムなどもすべて揃っており、サイズや素材のバリエーションも豊富です。土づくりに関しては、腐葉土・石灰・有機肥料などの種類が明記されており、迷ったときは店員に相談するのも一つの手です。

他にも、オリジナルブランドの道具や収納アイテムも充実しており、見た目と機能性を両立した商品が多いのもカインズの特徴です。

初めての人ほど、必要なものが一度に揃う環境を活用することで、準備段階の不安を軽減できます。

季節ごとの作付け計画で年間32品目を実現

一坪の家庭菜園でも、作付けのタイミングを工夫すれば、年間を通して30品目以上の野菜を育てることは十分に可能です。ポイントは「季節ごとにリレー方式で植え替える」ことにあります。

例えば、春にはレタス・小松菜・カブなどの短期間で育つ葉物野菜を中心にスタートします。その後、初夏からはトマト・ナス・ピーマンなどの果菜類をメインに配置すると、気温の上昇とともに収穫が期待できます。

夏の終わりには空いたスペースに再び小松菜やチンゲン菜などの秋まき野菜を投入。さらに、冬にはホウレンソウやミズナなどの寒さに強い作物に切り替えることで、年末まで収穫が続きます。

このように、**1つのスペースを複数回利用する「多段階作付け」**を意識すれば、年間で32品目程度の野菜を育てることも難しくありません。収穫後すぐに次の作物を植える準備を進めておくと、空き期間を最小限に抑えることができます。

ただし、野菜によっては同じ場所での連作が向かない種類もあるため、植える順番や土の回復期間にも配慮が必要です。苦土石灰や堆肥などで土壌を整えつつ、栽培サイクルを計画的に立てることが成果につながります。

このようにして季節に応じた作付け計画を実行すれば、一坪という限られた面積でも家庭菜園の幅がぐっと広がっていきます。

家庭 菜園 土作り 一 坪で始める栽培の基本と成功ポイント

-

一坪(約3.3㎡)から家庭菜園は無理なく始められる

-

一坪は2m×2m程度で区画管理しやすい広さ

-

野菜を16区画に分けて多品目栽培が可能

-

初心者でも道具やコストを最小限に抑えられる

-

少量多品目の栽培で収穫の楽しみが持続する

-

一坪の狭さを補うには日当たりと風通しの工夫が重要

-

背丈の高い野菜は北側、葉物は南側に配置するのが基本

-

区画ごとに野菜を変えて連作障害を防げる

-

土づくりは市販の培養土や腐葉土を活用して簡便に始められる

-

ホームセンター(例:カインズ)で必要資材を一通り揃えられる

-

見える化や枠づくりで作業効率と管理性が高まる

-

栽培記録やネームプレートで初心者のミスを防げる

-

季節ごとの作付けで年間32品目の栽培も可能

-

空いたスペースには成長の早い野菜で効率よく植え替えできる

-

土壌改良や栽培サイクルを意識すると失敗しにくくなる