家庭菜園で虫除けネットを使おうか悩んでいる方は多いだろう。家庭 菜園 虫除け ネットは害虫から野菜を守るための便利なアイテムだが、必要な野菜や適切な張り方、支柱の使い方など、初めてだと分かりにくい点も多い。特にプランターでの栽培や、100均の材料を使ったネット手作りに興味がある人もいるだろう。また、防虫ネットのメリットだけでなくデメリットも理解しておくことが大切だ。さらに、防虫ネットは水やりのたびに外すべきかどうかといった疑問もよく聞かれる。この記事では、家庭菜園で防虫ネットは必要ですか?という疑問に答えつつ、実践的な使い方や選び方まで幅広く紹介する。これから家庭菜園を始める人や、より良い虫除け対策を探している人に役立つ内容となっている。

●家庭菜園で防虫ネットが必要かどうかの判断基準

●防虫ネットの正しい張り方や支柱の使い方

●プランター栽培での虫除けネットの活用方法

●防虫ネットのメリットとデメリットの理解

Contents

家庭 菜園 虫除け ネットの基本と必要性

- 家庭菜園で防虫ネットは必要ですか?

- 虫除けネットのメリットと役割とは

- 虫除けネットのデメリットも理解しよう

- 虫除けネットが必要な野菜とは?

- 防虫ネットは水やりのたびに外すの?

家庭菜園で防虫ネットは必要ですか?

家庭菜園において、防虫ネットは必ずしも絶対ではないものの、強くおすすめできるアイテムです。

害虫被害を未然に防ぐという点で、その役割は非常に大きいといえるでしょう。

例えば、キャベツやブロッコリーなどはアオムシの被害を受けやすく、虫がついてからでは取り除くのも一苦労です。このような野菜を無農薬で育てたいと考えるなら、防虫ネットは極めて有効です。農薬を使わずに虫を防ぐ方法として、防虫ネットはもっとも手軽で効果的な手段といえるでしょう。

一方で、すべての野菜に必要かといえばそうではありません。ネギ類や根菜類など、虫害を受けにくい野菜であれば、防虫ネットを張らなくても問題ないケースもあります。

このように考えると、防虫ネットは「野菜の種類」「栽培環境」「農薬を使うか否か」といった条件によって必要性が変わりますが、家庭菜園で虫に悩まされた経験がある方には、非常に頼れる存在といえます。

虫除けネットのメリットと役割とは

虫除けネットの最大のメリットは、農薬を使わずに虫を物理的にシャットアウトできる点です。

とくに家庭菜園では、安心・安全な野菜作りを目指す人が多いため、防虫ネットは理にかなった選択肢となります。

具体的には、モンシロチョウ、アブラムシ、コナガなどの害虫が野菜に卵を産み付けるのを防ぐ効果があります。ネットがバリアとなり、虫が野菜に近づけなくなるため、虫の繁殖や被害を抑えることが可能です。

さらに、ネットを張っておけば、虫が原因の病気(ウイルス病など)も防ぎやすくなります。また、風による葉の損傷や強い日差しからの保護にもつながるなど、虫除け以外の副次的な効果も見逃せません。

このように、防虫ネットには「虫を防ぐ」「病気を予防する」「外的環境から守る」といった多くの役割があります。家庭菜園の成功率を高めたいなら、活用しない手はありません。

虫除けネットのデメリットも理解しよう

防虫ネットは便利なアイテムである一方、いくつかの注意点やデメリットもあります。

ネットの設置や管理には多少の手間がかかるため、使い方を間違えると逆効果になってしまうこともあります。

まず、水やりや間引きのたびにネットを外す必要が出てくる場合があります。これは育てる野菜やネットの種類によりますが、密閉性が高すぎると内部が蒸れてしまい、野菜が傷む原因になることもあります。

また、設置時にすき間があると、そこから虫が侵入してしまい、逆にネット内が虫の温床になってしまうケースもあります。正しく張らなければ、ネットの意味がなくなってしまう点には注意が必要です。

さらに、風通しや日当たりが悪くなる可能性があるため、使う場所や環境に合わせてネットの種類や張り方を工夫しなければなりません。

このような理由から、防虫ネットには一定の管理スキルが求められます。メリットばかりに目を向けず、こうしたデメリットを把握した上で、上手に活用していくことが重要です。

虫除けネットが必要な野菜とは?

虫除けネットが特に効果を発揮するのは、害虫に狙われやすい葉物野菜や果菜類です。代表的な例としては、キャベツ、レタス、チンゲンサイ、小松菜などが挙げられます。これらはアオムシやコナガ、アブラムシといった害虫の被害に遭いやすく、ネットなしではきれいに育てるのが難しい場合もあります。

また、ナスやピーマン、キュウリなどの果菜類も、ウイルスを媒介するアブラムシなどが飛来するのを防ぐために、ネットの使用が推奨されます。特に育苗中の若い苗は虫にとって狙いやすいため、成長初期の段階からネットで保護しておくと安心です。

一方で、大根や人参などの根菜類や、ネギやニラのように匂いが強い野菜は比較的虫害を受けにくく、防虫ネットを使わなくても育てやすい傾向があります。

このように、虫除けネットが必要かどうかは「その野菜がどれだけ虫に狙われやすいか」で判断するのが基本です。被害に遭いやすい野菜は、ネットを使ってしっかり守ってあげることが収穫量と品質を保つカギになります

防虫ネットは水やりのたびに外すの?

防虫ネットを使用していると、「水やりのときにネットを外すべきかどうか」で悩む方も少なくありません。

結論からいえば、ネットの種類や設置方法によって異なりますが、必ずしも外す必要はありません。

最近の防虫ネットは水を通す素材で作られており、上からそのままジョウロやホースで水やりが可能です。特に不織布や細かい目のメッシュ素材は、水の浸透性が良く、手間をかけずに水を与えることができます。

ただし、ネットの上にホコリや葉っぱがたまっていると、水の通りが悪くなることがあります。定期的にネット表面をチェックして、詰まりがないようにしておくことが大切です。

また、密閉性の高い設置方法だと、内部の湿度が上がりすぎる可能性もあるため、そうした場合は風通しの良い構造にするか、朝のうちにネットを軽く開けて水やりするのも一つの方法です。

いずれにしても、育てる野菜の特性やネットの素材を考慮しながら、効率の良い水やり方法を選ぶことが大切です。

家庭 菜園 虫除け ネットの使い方と工夫

- 虫除けネットの正しい張り方とは

- 支柱を使ったネット設置のポイント

- プランターにも虫除けネットは使える?

- 100均アイテムで揃える虫除けネット

- ネットを手作りする簡単な方法とは

-

効果を最大限にする設置のコツ

虫除けネットの正しい張り方とは

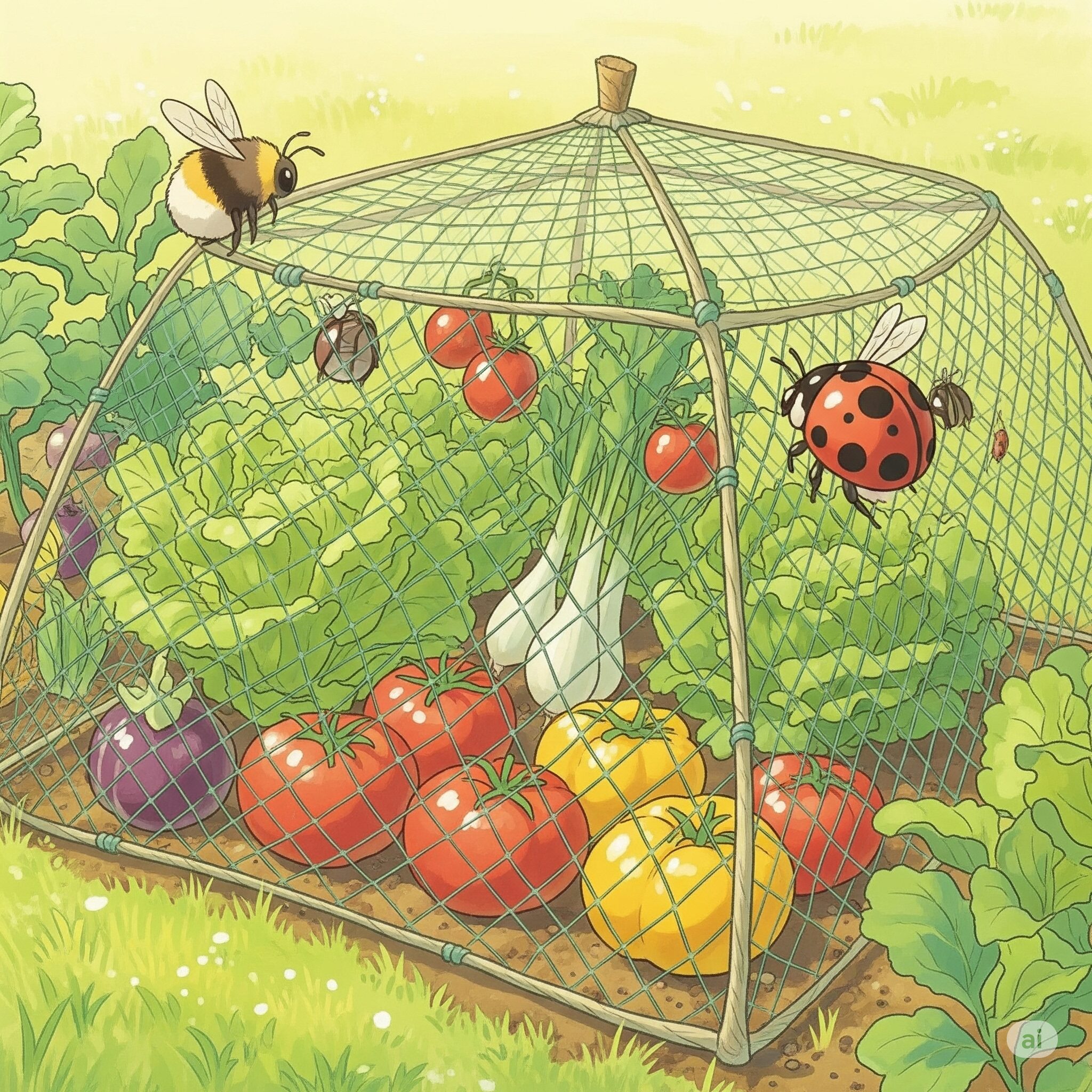

虫除けネットの効果を最大限に引き出すには、隙間なく正しく張ることが最も重要です。

ネットがゆるかったり、地面との間に隙間があると、そこから簡単に虫が侵入してしまいます。

まず支柱をしっかりと立て、ネットの形が崩れないよう骨組みを作ります。その後、ネットを全体に均等にかぶせ、風で飛ばされないようにピンや重しを使ってしっかり固定しましょう。地際にすき間ができないよう、ネットの端は土に軽く埋めるか、U字ピンで押さえるのが効果的です。

また、ネットのサイズは作物の成長を見越して、少し余裕のあるものを選ぶと安心です。成長して葉がネットに触れてしまうと、そこから虫が卵を産みつける可能性もあるため、空間に余裕を持たせるのがポイントです。

ネットを張ったあとも、内部の様子を時々チェックし、虫が入っていないか、ネットが破れていないかを確認しましょう。破れが見つかればすぐに補修するか、新しいネットに交換する必要があります。

このように、虫除けネットの効果を活かすためには、ただ「かぶせる」だけでなく、「隙間なく、丁寧に、適切なサイズで」設置することが求められます。

支柱を使ったネット設置のポイント

虫除けネットをしっかりと設置するためには、支柱の使い方がとても重要です。ネットがたるんでいたり隙間が空いていると、虫が入り込む原因になります。

まずは、支柱を「U字型」や「アーチ型」に組み立てることで、ネットが野菜に直接触れないように空間を確保します。苗が成長するスペースを考慮して、高さに余裕を持たせた設置がポイントです。支柱の間隔は、ネットの幅や作物の密度に応じて調整すると、バランス良く張ることができます。

支柱とネットの固定には、専用のクリップや洗濯バサミが便利です。風にあおられてネットがずれないよう、しっかりと複数箇所を留めるようにしましょう。また、地面とのすき間から虫が入るのを防ぐため、ネットの裾はピンで留めたり、土をかぶせておくと安心です。

ネットを設置した後も、定期的に支柱のぐらつきやネットのたるみを確認し、必要に応じてメンテナンスを行うことが大切です。こうすることで、より長く安定した防虫効果が得られます。

プランターにも虫除けネットは使える?

プランター栽培でも、虫除けネットは十分に活用できます。地植えと比べてスペースが限られるプランターでは、小型の支柱や専用のフレームを使うと設置がしやすくなります。

例えば、100均などで手に入るミニ支柱やフレキシブルワイヤーを使えば、ネットを簡単にかぶせることが可能です。プランターの縁に固定ピンや洗濯バサミでネットを留めれば、手軽に虫の侵入を防げます。

特に、小松菜やラディッシュ、ベビーリーフなどの葉物野菜は、プランターでもよく育ちますが、同時に害虫の被害に遭いやすい作物です。このような野菜には、ネットの活用が欠かせません。

一方で、密閉しすぎると風通しが悪くなるため、ネットの端を少し開けて風が通るように工夫するのも効果的です。過度な湿気は病気の原因にもなるため、通気性と防虫性のバランスを意識することがポイントです。

このように、家庭菜園をプランターで行う場合でも、ネットの設置次第で防虫対策の精度が大きく変わります

100均アイテムで揃える虫除けネット

虫除けネットに必要な道具は、100均ショップでほとんど揃えることができます。コストを抑えながら防虫対策をしたい方には特におすすめです。

まずは、防虫ネットそのものが販売されています。サイズも多様なので、プランター用の小さいものから畝全体を覆える大判サイズまで選ぶことができます。また、支柱やネット留め用の洗濯バサミ、地面に固定するピンも100均で入手可能です。

自作でネットを取り付ける際には、結束バンドやクリップも便利です。支柱同士をしっかり固定したり、ネットが風でバタつかないように押さえるために使えます。さらに、ワイヤー入りのフレームやアーチ支柱も取り扱っている店舗もあり、本格的な設置も十分可能です。

ただし、安価な素材は耐久性に欠けることもあるため、使用期間や保管方法には注意が必要です。日差しや風にさらされると劣化しやすいので、シーズンごとに状態を確認して取り替えることを前提に考えておくと安心です。

低コストでもしっかり効果を得たい場合、100均アイテムは強い味方になります。工夫次第で高価な専用グッズに引けを取らない防虫ネットを作ることができます。

ネットを手作りする簡単な方法とは

市販の防虫ネットも便利ですが、自分で手作りすることでコストを抑えつつ、栽培環境にぴったり合った形に仕上げることができます。特に家庭菜園の規模が小さい場合や、プランターでの栽培には手作りネットが向いています。

基本的に必要なのは、防虫用の目の細かいネット(不織布や寒冷紗でも代用可)、支柱、クリップや結束バンドです。ネットは100均やホームセンターで入手できるうえ、使い回しも可能です。

作り方はシンプルで、まず支柱をアーチ状に設置し、その上からネットをかぶせます。両端や裾を洗濯バサミやU字ピンでしっかり固定すれば、虫の侵入を防げる簡易ネットの完成です。

また、段ボールやワイヤーネットを枠として利用し、その上からネットを張る方法もあります。作物の種類や成長スピードに合わせて形を調整できる点が手作りの強みです。

手間をかけたくない方には、プランターのサイズに合わせた“かぶせるだけ”のボックス型もおすすめです。工夫次第で、見た目も機能性も十分な虫除け対策が可能です。

効果を最大限にする設置のコツ

せっかく防虫ネットを設置しても、使い方を間違えると虫の侵入を許してしまいます。ネットの効果を最大限に引き出すには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

まず、ネットと地面の隙間をなくすことが最優先です。アブラムシやコナガなどの害虫は、わずかなすき間からも入り込んでしまいます。ネットの裾はピンで留めたり、しっかり土に埋め込んで固定すると効果的です。

また、支柱の形状とネットの張り具合にも注意が必要です。アーチ型や三角屋根型にすると、雨水がたまらず風通しもよくなります。ネットが作物に触れると、葉を伝って虫が入る恐れがあるため、内側に空間を持たせるのが理想です。

日常的なメンテナンスも大切です。風や雨でネットがずれたり、支柱が傾いたまま放置していると効果が薄れてしまいます。週に一度程度のチェックで、状態を保ちましょう。

さらに、水やりや収穫の際にネットを開けた後は、しっかりと元の状態に戻すことも忘れてはいけません。開閉が多い部分にはファスナー付きのネットや、マジックテープを取り付けると手間を減らせます。

このような細かいポイントを押さえておくことで、防虫ネットの効果を長く安定して発揮させることができます。

家庭菜園における虫除けネットの基本と活用ポイント

-

虫除けネットは無農薬で害虫を防ぐ手軽な方法

-

特に葉物野菜や果菜類には防虫効果が高い

-

根菜やネギ類などはネットなしでも育てやすい

-

虫の種類や野菜ごとの被害傾向で使用を判断する

-

設置時は隙間を作らず丁寧に張ることが重要

-

支柱でネットの形をしっかり支えると安定する

-

ネットは作物に直接触れないよう空間を作る

-

地面との接地部はピンや土でしっかり固定する

-

水やりはネット越しにできるタイプもある

-

密閉しすぎると蒸れの原因になるため通気性に注意

-

プランターでも小型支柱を使えば設置が可能

-

100均アイテムで必要な資材を安価に揃えられる

-

自作ネットは形状やサイズを自由に調整できる

-

設置後は定期的にメンテナンスして効果を維持する

-

開閉部にはファスナーやマジックテープが便利