Contents

菜園 ニラの始め方と育て方の基本

- 初心者 ニラ栽培におすすめの理由

- 苗から育てるニラのポイント

- ベランダでもできる家庭菜園ニラの工夫

- プランターで育てる場合の注意点

- 匂い が しないニラの特徴と見分け方

初心者 ニラ栽培におすすめの理由

ニラは家庭菜園の中でも初心者にとって育てやすい野菜のひとつです。その理由は、栽培の手間が少なく、失敗しにくい性質を持っているからです。特に、水やりや施肥の頻度がそれほど高くなくても元気に育つため、初めて家庭菜園に挑戦する人にとって非常に扱いやすい作物です。

このように言うと「野菜を育てるのは難しそう」と感じている方でも、ニラであれば気軽にスタートできます。さらに、一度植えると毎年収穫できる多年草という点も大きな魅力です。つまり、最初に育て始めれば、その後は株分けやお手入れを続けるだけで、長期間収穫を楽しめるのです。

例えば、春に苗を植えた場合、早ければ夏には収穫できます。そして、その後も何度か収穫可能です。草丈が伸びすぎたり、葉がかたくなってしまったりすることはありますが、基本的な管理だけで繰り返し収穫できる点は、他の野菜にはない魅力でしょう。

また、病害虫の被害が比較的少ないことも初心者向けの理由のひとつです。もちろん完全に虫がつかないわけではありませんが、害虫対策が複雑ではないため、農薬に頼らずに育てることも十分に可能です。

このような理由から、ニラは「育てやすい」「長く収穫できる」「失敗しにくい」という三拍子がそろった初心者向け野菜と言えるでしょう。

ニラ栽培カレンダー🌿✨

ニラは、一度植えれば数年間収穫を楽しめる、とても育てやすい野菜です。ぜひ、このカレンダーを参考に、家庭菜園でニラを育ててみてくださいね!

苗から育てるニラのポイント

ニラを種から育てる方法もありますが、初心者には苗から育てる方法をおすすめします。その理由は、発芽率の不安定さや初期管理の難しさを避けられるためです。苗であれば、ある程度成長した状態から育てられるため、管理がぐっと楽になります。

まず重要なのは、丈夫な苗を選ぶことです。葉がしっかりしていて、根元がぐらついていない苗を選ぶようにしましょう。根が詰まりすぎているものや、葉が黄色く変色しているものは避けるのが無難です。

次に植え付けのタイミングですが、春(3月〜4月)または秋(9月頃)が適しています。土は水はけが良く、肥沃なものが望ましく、プランターを使用する場合は深さ15cm以上の容器を選びましょう。苗同士の間隔は10〜15cm程度あけると、風通しもよくなり病気の予防にもなります。

植え付け後の水やりについては、土の表面が乾いたらしっかり与える程度で問題ありません。過湿にならないよう注意し、特に根腐れを防ぐためにも排水性の良い土を使うことがポイントです。

なお、成長後は葉が混み合ってくるので、適度に間引くことも大切です。これによって株の風通しが良くなり、病気を防げるだけでなく、やわらかい葉を収穫しやすくなります。

このように、苗から育てることで管理の手間が減り、より安定してニラを育てることができます。初心者の方には特におすすめの育て方です。

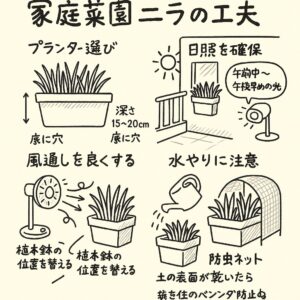

ベランダでもできる家庭菜園ニラの工夫

都市部のマンションやアパートなど、庭のない住まいでも、ニラの栽培は十分に可能です。特にベランダは、日当たりと風通しを工夫すれば、小さなスペースでも栽培環境を整えやすく、初心者にもおすすめできる場所といえます。ここでは、ベランダでニラを上手に育てるための具体的な工夫を、できるだけわかりやすく解説します。

まず、プランターの選定は非常に重要なポイントです。ニラは地中深くまで根を伸ばすタイプの植物ではありませんが、根が横に広がる性質があります。そのため、深さよりも「横幅」を重視したプランターを選ぶと良いでしょう。深さ15〜20cmあれば十分ですが、株を増やす場合や繰り返し収穫を目指す場合は、幅の広いものを選ぶと効率的です。また、底に穴が開いていて水はけの良いタイプを使うことで、過湿による根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。

土の質も見落とせません。市販の野菜用培養土でも構いませんが、通気性・排水性・保水性のバランスが良いものを選ぶことが大切です。ココピートやパーライトを適度に混ぜることで、ふかふかの土に仕上がり、根が健やかに伸びやすくなります。植えつける前には、土を軽く湿らせておくと苗が安定します。

次に重要なのが日照の確保です。ニラは日当たりを非常に好む植物です。日照時間が短い場所では徒長しやすく、葉が細くなり、香りも弱くなる傾向があります。ベランダの中でも「午前中から午後早めまで光が当たる場所」にプランターを置くのが理想です。もし日当たりの悪い北向きのベランダしかない場合でも、植物育成用のLEDライトを活用すれば、補助的に光合成を促すことができます。

また、意外に見落とされがちなのが風通しの工夫です。ベランダは壁やガラスに囲まれていることが多いため、湿気がこもりやすく、蒸れによる病気や害虫の発生が起こりやすくなります。こうした状況を防ぐためには、定期的にプランターの位置を変える、あるいはサーキュレーターや扇風機を短時間使用して空気を動かすという工夫が効果的です。風が通ることで葉が乾きやすくなり、病害虫のリスクを減らせます。

水やりも気をつけたい点の一つです。ニラは乾燥には比較的強いものの、水分が極端に少ないと葉がかたくなり、収穫量にも影響します。逆に、常に水分が多すぎる状態だと根腐れやカビが発生するおそれがあります。ベランダ栽培では**「土の表面が乾いたらたっぷり水を与える」**というメリハリのある水やりが基本です。雨の日が続いたときは、プランターの下に水が溜まっていないかチェックし、受け皿にたまった水はすぐに捨てましょう。

さらに、ベランダでのニラ栽培には防虫ネットを併用することもおすすめです。開放的な環境である一方で、飛来する害虫がつきやすいため、特に夏場はアブラムシやハモグリバエなどがつくことがあります。防虫ネットは風通しを妨げず、病害虫から守るシンプルな対策として役立ちます。

このような工夫を積み重ねることで、限られたスペースの中でもしっかりとしたニラを育てることができます。忙しい日常の中でも少しの手間と観察を重ねるだけで、ベランダが立派な菜園に変わるでしょう。都市型の生活をしている方でも、季節ごとの収穫を楽しめるベランダ家庭菜園は、手軽さと実用性の両面から非常に魅力的な選択肢です。

プランターで育てる場合の注意点

ニラをプランターで育てる際には、限られた環境の中で適切な管理を行うことが求められます。地植えと比べて自由度が少ない分、土の状態や水分管理などに対してより繊細な対応が必要になります。「ベランダでも気軽に育てられる」と思われがちですが、実際には見落としやすいポイントがいくつもあるため、事前にしっかりと知識を持っておくことが大切です。

まずはプランター選びの段階で失敗しないことが第一歩です。ニラは一度植えると数年間にわたって収穫が可能な多年草で、根が徐々に広がっていく性質を持っています。そのため、最初からある程度の余裕をもった大きさのプランターを用意する必要があります。深さは最低でも15cm以上、できれば20cmほどあると理想的です。また、横幅が狭すぎると数か月で根詰まりを起こし、葉が細くなる、あるいは育成が止まるなどのトラブルが発生しやすくなります。株を増やしたい場合は、深さだけでなく「横に広いタイプ」を選ぶことを意識しましょう。

次に、土の質と排水性にも十分な注意が必要です。プランター内の土は一度湿るとなかなか乾きづらくなるため、水はけの悪い土では根腐れを起こしやすくなります。市販の野菜用培養土をそのまま使うのも一つの方法ですが、できれば赤玉土やパーライトを2〜3割ほど混ぜることで、空気を含んだふかふかの状態を保てます。さらに、プランターに土を入れる際は強く押し込まず、軽くふんわりと詰めることで通気性が良くなり、根の発育が促進されます。

また、水やりにも慎重さが求められます。ニラはやや乾燥に強い反面、水の与えすぎには敏感です。特にプランター栽培では、地植えと違って水が自然に広がったり、地中に浸透したりしないため、少しの過湿でもトラブルに直結します。土の表面が乾いてから、底から水が出る程度にたっぷりと与えるのが基本ですが、受け皿に溜まった水を放置しておくと常に湿った状態が続き、根の腐敗につながることもあるので注意が必要です。こまめな排水確認は忘れずに行いましょう。

次に、肥料の与え方も重要な管理ポイントのひとつです。ニラは比較的肥料を好む植物ですが、与えすぎると葉が硬くなり、食味が落ちてしまうことがあります。特に窒素成分の過剰供給は「葉ばかりが伸びてしまう」状態を引き起こし、香りや風味が薄くなる原因にもなります。そのため、成長期(春から秋)には月に1〜2回程度、緩効性の野菜用肥料を少量ずつ施すと良いでしょう。液体肥料を使用する場合は、濃度を半分に薄めて与えるなど、過剰にならないように気を配ってください。

さらに、栽培環境の確保にも気をつけましょう。日光と風通しは、ニラの健康な成長にとって欠かせない要素です。日当たりが悪いと光合成が不十分になり、細くて弱々しい葉が育ってしまいます。また、風通しの悪い場所では、湿気がこもって病気やカビ、害虫の温床となりやすいため、プランターは壁際に密着させず、できるだけ風が通りやすい位置に配置してください。複数のプランターを並べる際にも、少し間隔をあけて設置することで空気の流れを確保できます。

このように、プランターでのニラ栽培には、いくつかの細やかな注意点がありますが、それぞれは決して難しい作業ではありません。一つひとつを丁寧に実践していけば、庭がない家庭でも立派なニラを育てることが可能になります。小さなスペースでも継続的に収穫を楽しめることから、家庭菜園初心者にも非常に向いている栽培方法だと言えるでしょう。

匂いがしないニラの特徴と見分け方

ニラといえば独特の香りが特徴ですが、なかには「匂いがしないニラ」も存在します。このようなニラは見た目が似ていても、香りや風味の面でまったく異なるため、食用として選ぶ際や収穫の判断材料として注意が必要です。ここでは、匂いの強弱に着目したニラの見分け方について詳しく解説します。

一般的に、ニラの匂い成分はアリシンという成分によって生まれます。この成分はニンニクやネギにも含まれており、切ったり擦ったりすると細胞が壊れ、匂いが強くなるのが特徴です。ところが、収穫が遅れたニラや、環境によってうまく成長できなかったニラは、アリシンの生成が弱まり、匂いが目立たなくなることがあります。

見た目で判断するポイントは、まず葉の色と厚みです。匂いのある元気なニラは、鮮やかな緑色で、葉にやや厚みとツヤがあります。一方で、匂いがしないニラは、葉が薄く、色もくすんだような緑色になっていることが多く、しなっとしている場合もあります。

もうひとつの特徴は葉の切り口からの香りです。ニラを収穫したり、指でちぎったときに強い香りが感じられない場合、それは成分が少なくなっている可能性があります。これは育成環境の影響も大きく、日光不足や肥料の過不足が原因になることがよくあります。

また、近年では改良種のなかに「匂いが少ない品種」も流通しており、家庭菜園用として「匂いがしないニラ」をあえて選ぶケースも見られます。近隣への配慮や、キッチンガーデンでの扱いやすさを重視している場合です。そのため、「匂いがしないからダメ」というわけではなく、目的に合わせて品種選びをすることも大切です。

いずれにしても、香りの強いニラを育てたいなら、日光をしっかり当て、栄養バランスの取れた環境で栽培することが基本です。匂いの強弱は、栽培方法の結果でもあるため、しっかり管理しておくことで本来の風味を楽しめるニラを育てることができます。

家庭 菜園 ニラの管理と収穫のコツ

- 収穫 時期の見極めと回数の目安

- 収穫しすぎでニラがか たいときの対処法

- 細いニラになる原因と改善方法

- 虫の被害を防ぐための育て 方

- 花が咲いたニラの対処と注意点

- ネギ ニラの違いと見分けるポイント

- 初心者におすすめの栽培キットとプランター

収穫時期の見極めと回数の目安

ニラの収穫は、適切なタイミングを見極めることが大切です。収穫が遅すぎると葉がかたくなり、風味や食感が落ちてしまうため、育てたニラを美味しくいただくには「収穫時期の判断力」が欠かせません。また、年に何回収穫できるのかという点も、家庭菜園での管理計画に影響を与える要素です。

ニラの最初の収穫は、植え付けからおよそ3か月後が目安です。具体的には、葉の長さが25〜30cm程度に伸びたときが収穫の適期とされます。このとき、株元から5cmほどを残してハサミで切るのがポイントです。地際で切ってしまうと株に負担がかかり、次の芽の成長が遅れる原因になります。

収穫の回数については、1年に3〜4回程度が理想です。収穫後に新しい葉が出てくるまでに数週間かかるため、回復の時間をきちんと取ることが重要です。むやみに何度も収穫すると、株が弱ってしまい、葉が細くなったり、味が落ちたりすることがあります。特に夏場の高温時期はストレスがかかりやすいため、無理に収穫を重ねるのは避けましょう。

また、花芽がつく前に収穫するのもコツのひとつです。ニラは気温が高くなると花を咲かせようとしますが、開花してしまうと葉がかたくなり、風味が大きく損なわれます。つぼみが見え始めたら、迷わず収穫するようにしましょう。

収穫後の管理としては、軽く肥料を与えて株の回復を促すことが効果的です。特に有機質の肥料を少量与えることで、次の新芽が出やすくなります。水やりも引き続き適切に行い、過湿や乾燥に注意することで、健康な株を維持できます。

こうして適切なタイミングで収穫と管理を繰り返すことで、ニラは長く安定して収穫できるようになります。1回の収穫にこだわるのではなく、株を育てながら継続的に楽しむという視点が、家庭菜園ではとても大切です。

収穫しすぎでニラがかたいときの対処法

ニラを収穫しすぎた結果、葉がかたくなってしまうというトラブルは、家庭菜園でよく見られます。一見すると順調に育っているようでも、過度な収穫や管理不足によって、風味も食感も損なわれてしまうのです。このような状態を防ぐには、適切な間隔での収穫と、株の回復を助ける管理が欠かせません。

そもそもニラは多年草で、1年に何度も収穫できるのが魅力の一つです。しかし、頻繁に葉を切りすぎると株が弱り、葉がかたく、筋っぽくなることがあります。特に、収穫のたびに葉を根元から切ってしまうと、再生に時間がかかり、株に大きな負担を与えてしまいます。まずは、収穫の間隔を2〜3週間以上空けることを心がけてください。

また、収穫した後には必ず軽く追肥を行うことが大切です。疲弊した株に栄養を補うことで、再生力を助け、柔らかくて香りのよい葉が再び伸びやすくなります。肥料は即効性のある液体肥料か、野菜用の有機肥料を少量与える程度で十分です。あわせて水やりも適切に行い、根の乾燥を防ぎましょう。

さらに、株の更新も視野に入れる必要があります。数年育てたニラは株が老化してくるため、徐々に葉が硬くなったり、成長が鈍くなったりします。この場合は、株分けをして新たなスペースに植え直すのが効果的です。植え替え後はしばらく休ませることで、若返ったような元気な葉が出やすくなります。

ちなみに、夏場の高温期に無理な収穫を行うと、かたくなるだけでなく葉がしおれたり黄変したりすることもあるため、特に注意が必要です。気温が高い時期は収穫を控えるか、早朝や夕方など涼しい時間帯を選んで作業を行いましょう。

このように、かたくなってしまったニラは、収穫方法や管理の見直しによって改善できる可能性があります。植物の回復には少し時間がかかりますが、丁寧なケアを継続すれば、またやわらかくておいしい葉を楽しめるようになります。

細いニラになる原因と改善方法

ニラを育てていると、葉が細くひょろひょろと伸びることがあります。この現象は見た目にも頼りなく、収穫量も減ってしまうため、家庭菜園を楽しみにしていた方にとっては大きな悩みの種になるかもしれません。細いニラが育つ原因はいくつか考えられますが、多くは栽培環境のバランスに問題があります。

最も多い原因の一つが日照不足です。ニラは日光を好む植物で、1日に4時間以上の日当たりが必要です。特にベランダや半日陰の場所で育てていると、光量が足りずに軟弱な葉しか育たないことがあります。葉が細い、色が薄いという状態が続く場合は、鉢やプランターの置き場所を見直し、より日光が当たる場所へ移動させてみてください。

次に注意したいのが肥料の不足または過剰です。肥料が足りないと栄養が行き渡らず、細く短い葉になりますが、逆に窒素が多すぎても葉が徒長して細くなることがあります。そこで、月に1回程度の緩効性肥料か、薄めた液体肥料を使用するのが適切です。野菜用の肥料で構いませんが、バランスの取れた成分比(N-P-K)になっているかを確認してから使うとよいでしょう。

また、株の密集も原因の一つです。ニラは葉が増えると密集しがちですが、通気性が悪くなると光合成の効率が下がり、葉が細くなってしまいます。このようなときは間引きをして風通しを良くするか、数株に分けて植え替えを行うのがおすすめです。株分けは春か秋に行うと、根への負担が少なく済みます。

さらに、水やりにも注意が必要です。ニラは過湿を嫌う一方で、乾燥が続くと成長が止まり、葉が細くなることがあります。土の表面が乾いてきたら、朝のうちにしっかりと水を与えることがポイントです。

このように、細いニラになる背景には複数の要因が絡んでいますが、それぞれの環境を見直し、適切に対処することで、しっかりとした太さのあるニラを育てることができるようになります。

虫の被害を防ぐための育て方

花が咲いたニラの対処と注意点

ニラを育てていると、夏の終わり頃に白い小さな花が咲くことがあります。見た目には可愛らしく感じるかもしれませんが、家庭菜園でニラを育てる目的が「食用」であれば、花が咲くことはむしろ注意が必要です。というのも、開花によってニラの栄養が花や種の生成に集中してしまい、葉がかたくなったり、香りや風味が落ちてしまったりするからです。

まず大前提として、花が咲く前に蕾の段階で切り取るのが理想的です。花芽は葉の間から伸びてくる茎のようなもので、まっすぐで通常の葉よりも太めなのが特徴です。これに気づいたら早めに摘み取ることで、栄養が葉に回るようになり、柔らかく香りの良い状態を保ちやすくなります。

ただし、すでに開花してしまった場合でもあわてる必要はありません。花が咲いた茎は根元から切り取ることで、株への負担を減らすことができます。切る際には、清潔なハサミを使い、病気のリスクを避けるようにしましょう。花が咲いた部分を食べることも可能ですが、葉の質は明らかに低下しているため、通常は次の新芽が伸びるのを待つのが無難です。

また、種を取りたい場合には花を残すという選択肢もあります。ニラの種は花が枯れた後にできますが、黒く小さな種子を採種して翌年の栽培に使うことができます。ただし、種から育てる場合は時間がかかるため、初心者にはあまり向いていません。確実に収穫を続けたい場合は苗や株分けの利用が効率的です。

加えて注意すべきなのは、花が咲いたあとの管理です。開花後は株が一時的に疲れやすくなり、回復に時間がかかることがあります。そのため、追肥や水やりを丁寧に行い、土壌環境を整えておくことが再生のカギとなります。特に花後は軽く追肥を施し、土が乾燥しすぎないよう管理すると良いでしょう。

このように、ニラの花は見た目とは裏腹に、葉の品質に影響を与える要素です。育て方によっては、花を楽しむか、早めに処理するか選ぶことができますが、食用重視であれば「花を咲かせない工夫」が栽培のポイントとなります。

ネギ ニラの違いと見分けるポイン

家庭菜園を始めたばかりの方にとって、「ネギ」と「ニラ」の違いは意外とわかりづらいものです。どちらも細長い葉を持ち、緑色の姿はよく似ていますが、実際には見た目や味、育ち方など多くの点で違いがあります。ここではその違いを具体的に解説し、見分け方のポイントをご紹介します。

最もわかりやすい違いは葉の断面と形状です。ネギの葉は中が空洞になっており、触るとふっくらとした感触があります。一方、ニラの葉は平たく、断面も扁平で中は詰まっています。葉を横から見たり、軽く触ったりするだけでその差は簡単に確認できます。

さらに、香りの違いも大きなポイントです。ニラは特有の強い香りを持ち、葉を切った瞬間に独特のにおいが広がります。これに対して、ネギの香りは比較的穏やかで、切らない限りはそれほど匂いが立ちません。香りに敏感な人であれば、収穫前でもすぐに判断できるでしょう。

育て方の面でも異なる点があります。ネギは比較的長期栽培が必要で、深く植えて土寄せする作業(軟白栽培)が必要な場合もあります。一方ニラは多年草で管理が簡単なうえ、数回収穫してもまた再生してくれる生命力があります。こうした違いから、初心者にはニラの方が扱いやすいとも言われています。

加えて、花の形状も判別の材料になります。ネギの花は丸い球状の白い花を咲かせるのに対し、ニラの花は星形に近い白い花が放射状に広がるように咲きます。開花期に見かけた場合には、花の形で確実に判断できます。

また、間違えて収穫してしまった場合でも、調理時の香りや食感で見分けがつきます。ニラは加熱すると独特の香りが強くなり、炒め物やスープに適しています。ネギはやわらかく、辛味が少なくなるので、薬味や煮込み料理に多く使われます。

このように、「ネギ」と「ニラ」は似て非なる存在です。日々の観察を通じて、葉の形状や香り、育ち方を理解することで、混同せずに管理することができます。家庭菜園で両方育ててみると、その違いがより明確に実感できるでしょう。

初心者におすすめの栽培キットとプランター

家庭菜園でニラを育てる際、初心者でも手軽にスタートできる栽培キットや専用プランターの活用がおすすめです。特にベランダでの栽培を考えている方にとっては、省スペースで扱いやすいアイテムを選ぶことが成功の鍵になります。

市販のニラ栽培キットは、種または苗、培養土、肥料、プランターがセットになっており、何を買えばいいかわからないという初心者でもすぐに始められるのが魅力です。種から育てたい人向けと、すぐに収穫を目指す人向けの苗タイプがあるので、自分のスタイルに合ったものを選びましょう。

また、プランター選びも重要です。ニラは比較的根が深く伸びるため、深さ20cm以上、幅60cm前後の横長タイプのプランターがおすすめです。底に排水穴がしっかりあるものを選ぶと根腐れも防げます。100円ショップやホームセンターでも手に入る手頃な商品が多く、コストを抑えながら始められます。

栽培キットや適切なプランターを使えば、失敗のリスクがぐっと減り、ニラの育て方がより楽しく身近に感じられるはずです。まずは小さく始めて、家庭菜園の楽しさを味わってみてください。

家庭菜園でニラを育てるために押さえておきたいポイント

-

日当たりと水はけの良い場所を選ぶ

-

酸性土壌は苦手なため石灰で中和する

-

種まきは春と秋が適している

-

株分けで簡単に増やせる多年草である

-

発芽には15〜20℃の温度が最適

-

肥料は控えめで育てる方が風味が良くなる

-

一度植えると数年間収穫が可能

-

雑草をこまめに取り除き生育を助ける

-

刈り取りは草丈が20〜30cm程度で行う

-

病害虫は少ないがネギアブラムシに注意

-

収穫後は追肥して再生を促す

-

乾燥に弱いため夏場は適度に水やりが必要

-

栽培初年度は収穫を控え株を育てる

-

コンパニオンプランツとしても活躍する

-

冬場は株元にワラを敷いて防寒する

🌿ニラ栽培におすすめアイテムまとめ

| アイテム | 商品例 | 購入リンク |

|---|---|---|

| ニラ栽培キット | 【てしまの苗】 ニラ苗 大葉ニラ 9cmポット | 楽天で見る |

| プランター | アイリスオーヤマ プランター深型60cm | A8で見る |

| 培養土 | 花ごころ 野菜用培養土14L | もしもで見る |

| 収穫用ハサミ | 高儀 ステンレスガーデンはさみ | もしもで見る |

| 防虫ネット | ダイオ化成 防虫ネット1m×10m | A8で見る |

| 液体肥料 | ハイポネックス原液 450ml | もしもで見る |