こんにちは!看護師ママのズボラ家庭菜園ブログです。仕事と育児で忙しい毎日でも、美味しい野菜を育てたい…そんな私が実践している「ズボラでもできる肥料の選び方」をまとめました。家庭菜園で大切なのは、土づくりと肥料選び。苗がどんなに立派でも、土が弱っていたら野菜は元気に育ちません。

肥料には大きく分けて 有機肥料 と 化学肥料 の2種類があります。それぞれの特徴を知って、状況に合わせて使い分けることが美味しい野菜への近道です。

Contents

有機肥料の特徴とメリット

有機肥料は、落ち葉や堆肥、鶏糞などの自然由来素材からできていて、土を育てる力があります。微生物が有機物を分解することで栄養がゆっくりと植物に届き、土のふかふか感もアップ。根がしっかり張りやすく、野菜本来の甘みや旨みが引き出されます。

主な種類と選び方

- 完熟堆肥(コンポスト):土づくりの基本。保水性・保肥力がアップ

- 家畜ふん(鶏糞・牛糞など):成長促進に有効。ただし未熟なものは肥料焼けに注意

- 骨粉・魚粉・海藻製品:リンや微量元素が補える

- ぼかし肥料:比較的速効性があり、使いやすい

使い方の目安

- 畑の土づくり:植え付け前に2〜5kg/m²を混ぜ込む

- 苗植え時:骨粉を少量、鶏糞は十分に熟成させてから

- 追肥:魚エキスなどの液肥を週1回〜2週間に1回

- プランター:培土の10〜30%に混ぜ込み、液肥は薄め頻回

注意点

- 効き目がゆっくりで、気温や水分で差が出やすい

- 成分にばらつきがあるため、足りない栄養は追肥で補う

- 匂いや虫の発生に注意(熟成が大切!)

化学肥料の特徴とメリット

化学肥料は工場で作られた肥料で、窒素・リン酸・カリの成分が規格通りに含まれています。必要な栄養素を短期間で正確に与えられるので、葉の黄化などの欠乏症をすぐに補正できるのが強みです。

主な種類

- 水溶性肥料:速効性があり葉面散布にも使える

- 顆粒肥料:土に混ぜて基肥として使用

- 徐放性肥料:長く効き、追肥回数を減らせる

- 液肥・養液:ハウス栽培や水耕栽培向き

注意点

- 長期使用すると土の物理性や微生物多様性が低下する

- 過剰施用で肥料焼けや環境汚染のリスク

- 土壌酸性化に注意

有機肥料と化学肥料の違い

家庭菜園では、肥料の種類によって効果やタイミングが変わります。ここでは有機肥料と化学肥料の基本的な違いを解説します。

有機肥料と化学肥料の比較

| 項目 | 有機肥料 | 化学肥料 |

|---|---|---|

| 特徴 | 自然由来(堆肥・鶏糞・骨粉など)。微生物が分解して土を育てる。 | 窒素・リン・カリが規格通りに配合。即効性があり調整しやすい。 |

| メリット | 土の物理性・保水性が良くなり、味の向上に寄与。 | 不足症の迅速な改善、手間が少ない(薄めて与えるだけ)。 |

| デメリット | 効きがゆっくり。匂い・虫の発生に注意。成分にばらつきあり。 | 長期多用で微生物が減り、土が痩せる可能性。過剰施用は肥料焼けに。 |

| おすすめ用途 | 土台作り(植え付け前)、味重視の栽培 | 成長期の追肥、速攻で色つやを戻したい時 |

| ズボラ向けポイント | 植え付け前に混ぜておけば管理が楽 | 液肥を薄めて週1回。忙しい人向け |

どちらか一方ではなく、状況に応じて併用するのがおすすめです。

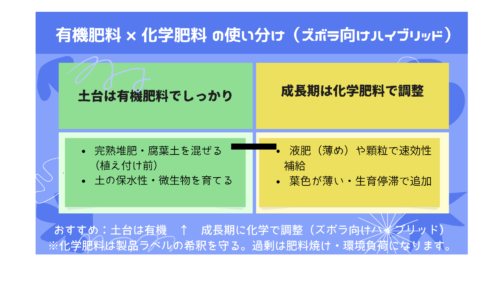

画像:看護師ママの家庭菜園|© kanayan-1.com(Canvaで作成)

ズボラ家庭菜園ママ流・使い分けのコツ

私が実践しているのは、有機肥料で土台を作り、化学肥料で調整するハイブリッド方式です。

- 土づくりには有機肥料

秋冬や植え付け前に腐葉土や堆肥をたっぷり混ぜる。土がふかふかになり、野菜の根が張りやすくなる。 - 成長期には化学肥料で追肥

葉の色が薄い、成長が止まったときに速攻補給。液体肥料や顆粒を使うとズボラでも簡単。 - 手間とコストで選ぶ

手軽さ重視 → 化学肥料

味・栄養重視 → 有機肥料

家庭菜園は小さなスペースでも工夫次第で味がグッと変わります。ズボラでも、土づくりと肥料選びを少し意識するだけで、栄養たっぷり・甘みのある野菜が収穫できます。

肥料選びの流れ

画像:看護師ママの家庭菜園|© kanayan-1.com(Canvaで作成)

看護師ママの一言

「忙しい毎日でも、土づくりだけは手抜きしない!」

土台をしっかり作れば、追肥は簡単に済ませられます。

よくある質問(Q&A)

- Q1:化学肥料の濃度はどれくらいにすれば良い?

- A:製品ラベルの希釈倍率を守ることが最優先です。はじめは目安の半分濃度から様子を見て調整すると安全です。

- Q2:有機肥料だけで十分ですか?

- A:味重視なら有機肥料で土台を作るのが良いですが、生育不良があれば化学肥料で素早く補正する「ハイブリッド」がおすすめです。

- Q3:プランターでの割合は?

- A:培土に対して有機肥料は目安で10〜30%程度を混ぜると扱いやすいです(商品ラベルを参照)。

🌿 シリーズで読む!看護師ママのズボラ家庭菜園ガイド

家庭菜園をもっと楽しく、もっと簡単に。

看護師ママの実体験をもとにした、全10記事のシリーズです🌸

① 実例導入: 白菜の肥料切れを防ぐ!追肥のタイミングはいつ?結球初期・中期・後期の施肥管理ガイド

┗ 初心者でも差がつく!追肥で変わる育ち方の実例。

② 基礎理論: 肥料の正しい与え方とタイミングを徹底解説!初心者が失敗しないための5つの基本とコツ

┗ 基礎から学ぶ!肥料と水やりの関係。

③ 応用実践: 【失敗しない】家庭菜園の収穫量を2倍に!NK化成肥料と追肥の「時期」と「量」を徹底解説

┗ NK肥料を上手に使って、収穫量をグッと増やす方法。

④ 理論比較:【初心者必見】有機肥料と化学肥料の違いを徹底比較!家庭菜園で美味しい野菜を育てる「選び方と効果的な使い分け」

┗ 有機・化成の違いを看護師ママ目線でわかりやすく。

⑤ 総まとめ: 【ズボラ家庭菜園】初心者ママが失敗しない!液肥・ペレット肥料を時短で使う管理テクニック

┗ どんな人にも合う肥料の選び方と私のおすすめ。

⑥ 商品レビュー:【節約】100均の肥料は使える?ダイソー・セリア・ワッツ商品全種を徹底解説!選び方と効果的な使い方

┗ コスパ重視派に!実際に使って感じた正直レビュー。

⑦ 関連グッズ紹介:【完全版】失敗しない家庭菜園セットの選び方と使い方 | 初心者でも簡単に野菜を育てる方法

┗ 「簡単に始めるならコレ!」の家庭菜園セットのアイテムまとめ。

⑧ 親子体験:【超簡単】ダイソー300円水耕栽培キットで親子体験!夏休み自由研究にもおすすめ入門編

┗ 子どもと一緒に楽しむ家庭菜園の第一歩。

⑨ 発展記事: 水耕栽培・室内菜園ガイド!土を使わず手軽に始める家庭菜園|初心者キットと失敗しない方法

┗ 土がいらない!部屋で育てる癒しのグリーンライフ。

⑩ 時短・締め: 仕事と両立!忙しい看護師ママのための肥料管理:土づくりから追肥まで手間を最小限にする時短ワザ

┗ 看護師ママが実践する「手間を減らして続けるコツ」。

※家庭菜園が初めての方も、気になるテーマからぜひ読んでみてください🌼

📚 出典・参考資料

- JA全農「肥料・農業資材情報(公式サイト)」

┗ NK化成肥料をはじめとした、家庭菜園向け肥料や使用ポイントを紹介。 - ハイポネックス「水耕栽培の始め方(基本)」

┗ 初心者向けに、液体肥料の使い方や育てやすい植物をわかりやすく説明。 - 無印良品「育てるグリーンシリーズ 製品情報」

┗ 室内で育てる植物シリーズ。家庭菜園やインテリア栽培に活用可能。 - 水耕栽培.net「初心者向け水耕栽培ガイド」

┗ ペットボトル栽培など、家庭で簡単にできる水耕栽培の手順を詳しく紹介。

※外部サイトの内容・URLは予告なく変更される場合があります。最新情報は各公式ページでご確認ください。