家庭菜園でルッコラを育てたいと考えている方に向けて、育て方のポイントを詳しく解説する記事です。ルッコラは辛みが特徴の葉野菜で、プランターや水耕栽培でも育てやすい多年草として人気があります。種まきや苗の選び方、間引きしないで育てる方法など基本的な手入れから、室内での栽培についても触れます。また、ルッコラを虫が食らわないようにするにはどうしたらいいか、越冬できるかどうかといった疑問や、家庭菜園で収穫するためのポイント、さらに収穫までに何日かかるのかも詳しく紹介します。これらの情報を参考に、初心者でも失敗なくルッコラを育てるコツをつかんでください。

-

ルッコラの家庭菜園での育て方の基本がわかる

-

プランターや水耕栽培での栽培方法が理解できる

-

虫対策や越冬のポイントが把握できる

-

収穫までの日数や手入れの注意点がわかる

Contents

家庭 菜園 ルッコラの育て方の基本

- ルッコラの種まきに適した時期と方法

- 苗から始めるルッコラ栽培のコツ

- プランターで家庭 菜園 ルッコラを育てる方法

- 室内でもできるルッコラの育て方

- 水耕栽培で育てるルッコラのメリット

ルッコラの種まきに適した時期と方法

ルッコラを種から育てるには、適した時期と手順を押さえることが重要です。季節を誤ると発芽しにくく、生育にも悪影響を及ぼします。

ルッコラの種まきに適しているのは、春と秋の気温が穏やかな時期です。具体的には、3月〜5月、または9月〜10月が適期とされています。高温多湿の夏場や霜が降りる真冬は避けたほうがよいでしょう。

種まきの方法としては、まず浅めの溝を作り、1cm間隔で種をまき、薄く土をかぶせます。その後、たっぷりと水を与えることが発芽のポイントです。発芽までは土を乾かさないよう注意が必要です。

また、密集を防ぐため、発芽後に間引きすることも大切ですが、ルッコラは比較的発芽率が高いので、最初から少し間隔を空けてまくのも良い方法です。こうすることで、後の管理がしやすくなります。

ルッコラ栽培カレンダー🌿✨

ルッコラは、独特のゴマのような風味とピリッとした辛みが特徴の葉物野菜で、比較的短期間で収穫できるため、家庭菜園初心者にもおすすめです。特に春と秋が育てやすい時期になります。

苗から始めるルッコラ栽培のコツ

種からの栽培が不安な場合は、苗から始める方法も選択肢のひとつです。苗から育てることで、初心者でも手軽に収穫までたどり着きやすくなります。

苗を購入する場合は、葉の色が濃く、根元がしっかりしたものを選びましょう。弱々しい苗は根付きが悪く、生育が遅れる原因になります。植え付けは、気温が安定している時期を選ぶと安心です。

植え付ける際は、プランターや地植え問わず、風通しが良く、日当たりのよい場所を選びます。土は水はけがよく、有機質に富んだものを使用することで、元気な葉が育ちます。

なお、苗から育てる場合でも、過度に水を与えすぎないように注意しましょう。ルッコラは過湿を嫌うため、土の表面が乾いたら水を与える程度が目安です。

プランターで家庭 菜園 ルッコラを育てる方法

プランターを活用した家庭菜園は、限られたスペースでも始められるため、初心者にも非常に人気があります。特にルッコラは成長が早く、育て方も難しくないことから、プランター栽培との相性が非常に良い野菜です。ベランダや玄関先、日当たりの良い窓辺など、少しのスペースがあれば手軽に栽培できます。

育てる際のプランターは、できるだけ横幅が広いものを選ぶのがポイントです。目安としては幅60cm以上、深さ15cm以上のものがおすすめです。ルッコラは根が浅いため、あまり深い容器は必要ありませんが、根詰まりを防ぐためにはある程度の広さが必要です。横幅が狭いと、葉同士が重なり風通しが悪くなる原因となります。

用土には、市販の「野菜用培養土」を使用すれば特別な土づくりは不要です。排水性がよく、肥料分もある程度含まれているものが理想です。植える際は、種まきでも苗の定植でも構いませんが、どちらの場合も株間を5cm~10cmは空けるようにしてください。間隔が狭すぎると風通しが悪くなり、カビやアブラムシの被害につながる恐れがあります。

種まきをする場合は、指で浅い溝を作ってそこに種を2〜3粒ずつまき、軽く土をかぶせる程度で十分です。発芽後は元気な芽だけを残し、他は間引くことで、1株あたりにしっかりと栄養が行き渡ります。苗から育てる場合は、あらかじめ数日間、日光に慣らしてから定植すると環境の変化によるストレスを和らげられます。

水やりについては、プランター栽培ならではの注意点があります。特に夏場は乾燥しやすく、油断するとすぐに土がカラカラになります。朝と夕方に、鉢底から水がしっかり出る程度のたっぷりとした水やりを心がけてください。ただし、常に土が湿っている状態が続くと、根腐れの原因になるため注意が必要です。土の表面が乾いてから水をあげるのが理想です。

また、ルッコラは比較的肥料を多く必要としない野菜ですが、元肥入りの培養土でも、2週間に1回程度の液体肥料を与えることで、葉の色や香りが安定します。肥料を与えすぎると葉が柔らかくなりすぎて、虫の被害にあいやすくなることもあるので、与える量と頻度は控えめにしましょう。

日当たりについても重要なポイントです。ルッコラは半日以上、直射日光が当たる場所を好みますが、真夏の強い日差しは葉焼けの原因になります。そのような時期は遮光ネットを利用して日差しをやわらげるか、日照時間が短めの場所に移動させるのも一つの手段です。

このように、プランターでのルッコラ栽培は、道具や準備が比較的シンプルで、毎日の観察がしやすいという利点もあります。適切な土と水、日当たりを確保できれば、家庭でも十分に香り高いルッコラを収穫することができます。ガーデニング初心者でも失敗しにくく、食卓にすぐ役立つ野菜としておすすめです。

室内でもできるルッコラの育て方

ルッコラは日当たりと風通しさえ確保できれば、室内でも手軽に育てられる野菜です。特に虫害が気になる方や、ベランダが使えない方にとっては、室内栽培は良い選択肢となります。

まず育てる場所として、南向きの窓辺や、午前中に日が当たる場所が理想です。ルッコラは日光を好むため、1日4〜5時間ほど直射日光が当たると、健康的に育ちやすくなります。ただし、夏の直射日光は強すぎるため、カーテン越しに調整するとよいでしょう。

栽培には、プランターか浅型の鉢を使い、排水性のよい野菜用培養土を入れて育てます。水のやりすぎには注意が必要で、土の表面が乾いてからたっぷり与える程度が適量です。

また、室内は空気がこもりやすいため、1日に数回換気を行うか、扇風機などで軽く風を通すと蒸れを防げます。湿気がこもるとカビや根腐れの原因になるため注意しましょう。

水耕栽培で育てるルッコラのメリット

土を使わずに栽培できる水耕栽培は、清潔さと管理のしやすさが魅力です。特にルッコラは発芽から収穫までが比較的早いため、水耕栽培との相性が良い野菜です。

この方法では、容器と水耕用スポンジ、液体肥料があれば始められるため、キッチンやリビングでも育てることができます。土を使わないことで、虫が発生しにくく、掃除や後片付けも簡単です。

成長の様子が見えるのも水耕栽培の特徴です。根の状態を直接確認できるため、根腐れや栄養不足に早めに気づくことができます。これは初心者にとって大きな安心材料となるでしょう。

ただし、光が不足すると徒長して葉が細くなるため、日照時間には注意が必要です。日当たりが確保できない場合は、植物育成用のLEDライトを使用すると、健康的な成長をサポートできます。

家庭 菜園 ルッコラの管理と収穫のポイント

- 間引きしないとルッコラはどうなる?

- 辛いルッコラにしないための育て方

- ルッコラを虫が食らないようにするにはどうしたらいいですか?

- 家庭菜園でルッコラを収穫するにはどうしたらいいですか?

- ルッコラの収穫まで何日かかりますか?

- ルッコラは越冬できますか?

- ルッコラは多年草として育てられるのか?

間引きしないとルッコラはどうなる?

ルッコラを育てる際に「間引き」を行わないと、見た目には順調に育っているように見えても、実際には多くの問題が発生しやすくなります。特に家庭菜園で初心者がやりがちなのが、芽がたくさん出て嬉しくなり、そのまま全部育ててしまうことです。しかし、ルッコラは密集状態では十分に成長することができず、結果的に収穫量や品質が大きく低下します。

まず、間引きを行わないことで起こる代表的な問題の一つが「徒長(とちょう)」です。これは、株が光を求めて必要以上に縦に伸びてしまう状態のことで、ひょろひょろとした弱々しい茎になってしまいます。間引かずに多くの芽を残すと、1本1本に日光が届きにくくなり、光合成が不十分になります。その結果、茎は細くなり、葉も小さくなってしまいます。

また、根の張りも大きく影響を受けます。ルッコラの根は浅く広がる性質がありますが、株が混み合っていると根が十分に広がることができません。そのため、土からしっかりと水分や養分を吸収できず、生育が極端に遅れる、あるいは止まってしまうこともあります。これにより、最終的には食べられるほどのサイズにまで育たず、小さく硬い葉ばかりになってしまいます。

さらに、葉が密集した状態では風通しが悪くなり、湿気がこもることで病気や害虫のリスクも高まります。特に梅雨時や湿度の高い季節は、うどんこ病や灰色かび病などの病気が発生しやすく、アブラムシなどの害虫も寄り付きやすくなります。いったん病気や虫が発生すると、その密集した環境の中で急速に広がり、全体に被害が及ぶこともあります。

間引きのタイミングは非常に重要です。発芽後、本葉が2〜3枚程度になった時期が最適とされており、その時点で間隔が狭くなっている部分の芽を取り除きます。目安としては、最終的に株と株の間が5cm〜10cmほど空くように調整するとよいでしょう。間引いた芽も捨てずに、サラダやスープのトッピングとして利用できるため、無駄なく楽しむことができます。

このように、間引きをしないことで起こる弊害は想像以上に多く、ルッコラの栽培においてはとても重要なステップです。しっかり間引きをすることで、栄養状態が良く、病気にも強く、味も香りも濃いルッコラに育ちます。手間に感じるかもしれませんが、良質な収穫のためには欠かせない作業だと考えておきましょう。

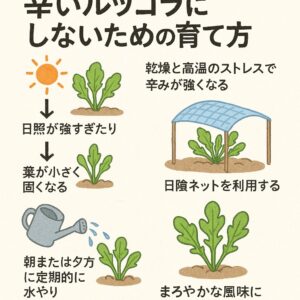

辛いルッコラにしないための育て方

ルッコラの辛みは、栽培環境によって大きく変わります。辛くなりすぎないように育てたい場合は、日照と水分の管理が重要なポイントです。

主に辛みが強くなる原因は、日差しが強すぎたり、水分が足りなかったりすることにあります。乾燥した環境や高温の中で育てると、ストレスを感じたルッコラは葉に辛み成分(グルコシノレート)を多く蓄えるようになります。これは防御反応の一つとされています。

例えば、夏場の直射日光を浴び続けたルッコラは、葉が小さく固くなり、味も刺激的になることが多く見られます。そのような状況を避けるためには、日陰ネットなどを利用して直射日光をやわらげるとよいでしょう。

さらに、土の水分が一定に保たれるよう、朝または夕方に定期的に水やりをするのがおすすめです。乾燥と高温のダブルストレスを回避することで、まろやかな風味のルッコラに仕上がりやすくなります。

ルッコラを虫が食らないようにするにはどうしたらいいですか?

ルッコラはアブラナ科の野菜のため、アオムシやコナガ、アブラムシなどの害虫に狙われやすい特徴があります。虫食いを防ぐためには、栽培環境の整備と予防策を組み合わせることが効果的です。

まず重要なのが、防虫ネットの使用です。種まきや苗の植え付けと同時に防虫ネットで全体を覆うことで、成虫が葉に卵を産みつけるのを防げます。小さな虫でも侵入できないよう、すき間なく覆うことがポイントです。

次に、葉の裏側を定期的にチェックし、卵や幼虫がいないか確認しましょう。特にコナガやモンシロチョウの幼虫は小さく見つけにくいため、早期発見が鍵となります。見つけた場合はすぐに取り除いてください。

また、強すぎない肥料の使い方も大切です。肥料過多になると葉が柔らかくなり、虫にとって好ましい環境になってしまいます。緩効性の肥料を少量使う程度で十分です。

さらに、コンパニオンプランツ(例えばマリーゴールド)を近くに植えることで、虫の被害を軽減できることもあります。こうした方法を組み合わせることで、虫の被害を最小限に抑えることができます。(住友化学園芸公式サイト)

家庭菜園でルッコラを収穫するにはどうしたらいいですか?

ルッコラは発芽から収穫までの期間が短く、家庭菜園でも育てやすい野菜のひとつです。ただし、収穫のタイミングを誤ると、風味や食感が落ちてしまうため注意が必要です。

一般的に、種まきから約20日〜30日で収穫が可能になります。草丈が15〜20cmになったころが収穫の目安です。このサイズを過ぎると、葉が固くなり、辛みや苦みが強くなってしまいます。

収穫方法としては、外側の葉から順にハサミで切り取る「間引き収穫」が便利です。株全体を残すことで、再び新しい葉が伸び、何度か収穫を楽しむことができます。一方、株ごと引き抜いて一度に収穫する方法もありますが、この場合は次の栽培準備をすぐに進める必要があります。

また、収穫の時間帯は、朝の涼しい時間帯を選ぶと風味が落ちにくくなります。日中の収穫は葉がしおれやすく、鮮度を保つのが難しくなるため避けた方が無難です。

このように、タイミングと方法に注意をすれば、家庭菜園でもおいしいルッコラを手軽に収穫できます。

ルッコラの収穫まで何日かかりますか?

ルッコラは成長の早い野菜として知られており、比較的短期間で収穫することができます。種をまいてから20日〜30日ほどで食べられる状態になるのが一般的です。

気温や日照時間によって成長スピードは変化します。春や秋のように過ごしやすい気候では、生育が順調に進みやすく、3週間ほどで収穫可能になります。反対に、夏の高温期や冬の低温期は生育がゆるやかになるため、少し時間がかかる場合があります。

収穫の目安は、葉の長さが10〜15cm程度になったときです。このくらいのサイズだと、葉も柔らかく、辛みや苦みも抑えられた状態で食べやすくなります。

なお、葉が伸びすぎると筋っぽくなったり、花芽が出てきたりすることがあるため、早めの収穫を意識するとよいでしょう。

ルッコラは越冬できますか?

ルッコラは寒さにある程度耐えられる野菜ですが、条件によっては越冬が難しい場合もあります。耐寒性はあるものの、霜や雪に長時間さらされると株が弱り、枯れてしまうことがあります。

特に地植えで育てている場合、霜の影響を強く受けやすいため、防寒対策が重要です。ビニールトンネルや不織布で覆うだけでも、夜間の冷え込みから植物を守ることができます。

一方、プランターで育てている場合は、冬の間だけ室内や軒下に移動することで、寒さを避けることが可能です。暖かい地域であれば、冬でも少しずつ葉が伸びて収穫を続けられることもあります。

ただし、真冬は成長がかなり鈍くなるため、秋ごろにしっかり収穫を終えておく方が無難です。こうした工夫で、ルッコラをより長く楽しめるようになります。

ルッコラは多年草として育てられるのか?

ルッコラは一般的に「一年草」として知られている植物です。つまり、種をまいてから花が咲き、種をつけて枯れていくまでのサイクルを1年以内で終える性質があります。そのため、自然のまま放置しても翌年また同じ株から生えてくるということは基本的にありません。ただし、栽培方法や気候条件によっては「まるで多年草のように」ルッコラと長く付き合うことが可能です。

そもそもルッコラはアブラナ科の植物で、比較的耐寒性があるため、地域によっては越冬するケースも見られます。たとえば、冬でも気温が0℃以下にならないような温暖な地域では、地上部は枯れても根が残り、春になると再び芽を出すことがあります。これは一時的に成長を止めて休眠状態に入るためで、条件が整えば再び活動を開始するのです。ただし、翌年に再生しても株は老化しており、葉の香りや食感が初年度よりも落ちる傾向があるため、収穫の質を重視するのであれば注意が必要です。

また、ルッコラは成長が非常に早く、開花から種子の採取までのサイクルも短いため、自家採種に適した野菜でもあります。花が咲いたあと、サヤ状の種子を成熟させ、それを収穫・乾燥して保存しておけば、翌シーズンに同じ種から再び育てることができます。これにより「同じ場所で毎年ルッコラを育て続ける」という感覚が生まれ、実質的に多年草のような扱い方ができるのです。

ここで注意したいのは、開花を促す「とう立ち」です。気温の急上昇や日照時間の増加などによって、ルッコラは通常の葉の成長をやめ、花を咲かせる準備に入ります。とう立ちが進むと葉が硬くなり、辛味や苦味も強くなるため、葉野菜としての収穫価値は下がってしまいます。そのため、食用目的で育てている場合は、開花前に収穫を終えるのが一般的です。一方、自家採種を目的としているのであれば、開花をある程度許容する必要があります。

さらに、プランターや室内で育てる際にも多年草的な工夫は可能です。たとえば、複数の鉢に時期をずらして種をまいていけば、収穫のサイクルを重ねることができ、常に新鮮なルッコラを楽しむことができます。こうした方法を使えば、「一度育てたら終わり」という一年草の常識から少し外れ、継続的に育てる楽しさが広がります。

まとめると、ルッコラは分類上は一年草であり、自然に毎年生え変わる多年草ではありません。しかし、栽培者の工夫次第で、自家採種や越冬栽培によって、まるで多年草のように育てることも十分に可能です。安定した味や品質を求めるのであれば、毎年種をまき直す方が安心ですが、家庭菜園の楽しみの一つとして「ルッコラと長く付き合う方法」を取り入れてみるのもおすすめです。

家庭 菜園 ルッコラの栽培ポイントまとめ

-

ルッコラは家庭菜園に適した葉野菜である

-

種まきは春と秋が適期である

-

プランターでも十分に育てられる

-

水耕栽培にも向いている

-

間引きをしないと株が混み合い成長が悪くなる

-

苗から育てると発芽の失敗を防げる

-

室内栽培も可能で季節を問わず育てられる

-

収穫までの日数は約30~40日である

-

ルッコラは辛味が強く好みが分かれる

-

虫害対策は防虫ネットや自然由来の薬剤が有効である

-

越冬は気候次第で可能だが管理が必要である

-

収穫は葉が若いうちに行うのが美味しい

-

多年草のように育てることもできるが管理が難しい

-

過湿は根腐れの原因になるため注意が必要である

-

家庭菜園でのルッコラは初心者でも育てやすい野菜である